テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:ビルインテリジェント

エレベーター保守サービスELE FIRST-smart(エレファーストスマート)の開発

三菱電機ビルテクノサービス(株)では、今まで、エレベーター保守サービスとして『ELE

FIRST-i®plus』を提供している。このサービスは、利用者の少ない深夜などに無人でエレベーターの自動点検を行い、機器の変調を検出することで、予防保全を実現している。このたび、より良いサービスを提供するため、『ELE

FIRST-i plus』に対し、「AI遠隔点検」、「遠隔試運転」、「AI遠隔故障復旧」、「遠隔閉じ込め救出」などを新規追加及び機能拡充した『ELE

FIRST-smart』(対象:三菱機械室レス・エレベーター「AXIEZ-LINKs(アクシーズ リンクス)」)を2021年4月から提供開始した。『ELE

FIRST-smart』では、人工知能(AI)技術を採用する予定であったが、機械学習に必要なエレベーターの詳細な運行データを収集する仕組みづくりなどに課題があった。また機器の故発生時には速やかにサービス復帰させるための機能の拡充や機器の故障発生前に予兆を検知する予防保全機能の拡充も求められていた。

本稿では『ELE FIRST-smart』開発における課題と、課題解決のために当社がソフトウェア(以降、S/W)開発に参画した機能及び成果について、以下を中心に紹介する。

[AIリモート点検システム]

*AI遠隔点検機能

*遠隔試運転機能

[故障、閉じ込め、休止等の対応]

*AI遠隔故障復旧機能

*遠隔閉じ込め救出機能

参考情報:

- この技術レポートは、当社が展開するビル事業のビルインテリジェントソリューションに係る技術について著述されたものです。

- ビルインテリジェントソリューションは、稲沢事業所が提供しています。

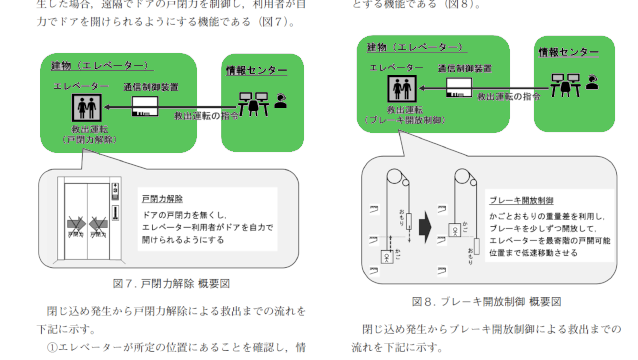

エレベーター保守サービスELE FIRST-smart(エレファーストスマート)の開発 稲沢事業所 昇降機ソフトウエア技術部 昇降機保守システム技術課 ・西村 直人・山口 雄樹 要 旨 三菱電機ビルテクノサービス(株)では,今まで,エレベーター保守サービスとして『ELE FIRST-i® plus』を提供している。このサービスは,利用者の少ない深夜などに無人でエレベーターの自動点検を行い,機器の変調を検出することで,予防保全を実現している。このたび,より良いサービスを提供するため,『ELE FIRST-i®plus』に対し,「AI 遠隔点検」,「遠隔試運転」,「AI 遠隔故障復旧」,「遠隔閉じ込め救出」などを新規追加及び機能拡充した『ELE FIRST-smart®』(対象:三菱機械室レス・エレベーター「AXIEZ-LINKs®(アクシーズ リンクス)」)を2021 年4月から提供開始した。『ELE FIRST-smart®』では,人工知能(AI)技術を採用する予定であったが,機械学習に必要なエレベーターの詳細な運行データを収集する仕組みづくりなどに課題があった。また,機器の故障発生時には速やかにサービス復帰させるための機能の拡充や機器の故障発生前に予兆を検知する予防保全機能の拡充も求められていた。本稿では,『ELE FIRST-smart®』開発における課題と,課題解決のために当社がソフトウェア(以降,S/W)開発に参画した機能及び成果について,以下を中心に紹介する。[AI リモート点検システム] * AI 遠隔点検機能 *遠隔試運転機能[故障,閉じ込め,休止等の対応] * AI 遠隔故障復旧機能 *遠隔閉じ込め救出機能ELE FIRST-i plus とELE FIRST-smart サービス比較(メニュー抜粋)15 1.まえがき エレベーターはビルの縦の交通機関として欠くことのできない設備であり,重要な役割を担っている。また利用者に安心して利用いただくためにも,常に安全かつ快適な運行が要求される。三菱電機ビルテクノサービス(株)が2021 年4月に提供を開始した『ELE FIRST-smart®』(対象:三菱機械室レス・エレベーター「AXIEZ-LINKs®(アクシーズリンクス)」)では,既存のサービス商品である『ELEFIRST-i® plus』を拡充するために,「AI 遠隔点検」,「遠隔試運転」,「AI 遠隔故障復旧」,「遠隔閉じ込め救出」などを新規追加及び機能拡充した。これらの機能では,エレベーター利用者に対しての利便性向上機能を提供することで,契約者(ビルオーナー)の保守契約解除を抑制する。また,他社がオプションとしている機能を基本サービスとしてラインナップすることで,付加価値を向上し,他社との差別化を図っている。本稿では,『ELE FIRST-smart®』開発における課題と,課題解決のために当社がS/W 開発に参画した機能及び成果について紹介する。なお,当社ではエレベーター及び通信制御装置(エレベーターの制御要求や,エレベーターから受信する各種データの記録及び情報センターとの通信制御を実施する)のS/W 開発を実施しているため,以降ではこれらに着目して記載する。2.AI 遠隔点検機能について2.1 機能概要従来の遠隔点検機能は,エレベーターの通常運行時に24 時間365 日連続して遠隔で自動点検を行っている。エレベーター機器故障に至る前の「変調」を検出した場合は情報センターに自動通報し,フィールドエンジニア(以降,エンジニア)による事前の対応により故障発生の防止を図っていた。『ELE FIRST-smart®』で拡充したAI 遠隔点検機能では,全国各地のエレベーターから運行データをAI 遠隔点検サーバーにて定期的に自動採取し蓄積している。それらをインプットとして機械学習し,運行データの日々の変化や傾向を基に,故障に至る「予兆」を「変調」よりも先に検出し,三菱電機ビルテクノサービス(株)の情報センターに自動通報するものである(図1)。これにより,エレベーター機器故障が発生する前,更には「変調」を検出する前の最適なタイミングでメンテナンスが可能となった(図2)。図1. AI 遠隔点検 機能構成図図2. 予兆検出 概要図2.2 開発内容AI 遠隔点検機能にて故障に至る「予兆」を早急に検出するには,全国各地にあるエレベーターの運行データを機械学習し,「予兆」の傾向を捉える必要がある。そこで,全国各地にあるエレベーターから運行データを採取する「データ収集機能」を開発した。本機能ではエレベーターの走行時あるいはブレーキ動作時など,特定条件における運行データを収集する。それら収集したデータを通信制御装置に送信し,通信制御装置内で蓄積する。蓄積されたデータは,AI 遠隔点検サーバーからのデータ採取要求に対してデータを送信し,サーバー側で蓄積する(図3)。なお,定期的に収集する運行データは,過去のエレベーター機器故障の原因や状況や状態から,機器ごとに発生しうる故障を洗い出し,発生頻度や影響度を加味して運行データを選定した。16図3. データ収集機能 機能構成図2.3 今後の展望現状,エレベーターと通信制御装置間で通信できるデータサイズがボトルネックとなり,エレベーター運行データの収集周期や収集データ項目に制限を設けている。今後は,収集データの分析結果に基づき,収集周期や収集データ項目の見直しを行うと共に,通信できるデータサイズの拡張も含めて検討を進めることで,予兆検出精度の向上を図る。3.遠隔試運転機能について3.1 機能概要従来の遠隔診断では,月に1回夜間などのエレベーター利用の少ない時間帯にエレベーターに異常がないかを自動で診断していた。図4. 遠隔試運転 機能構成図 『ELE FIRST-smart®』で追加した遠隔試運転機能は,毎朝,利用者へのサービス提供前に試運転を行い,走行中の振動や異常音の有無をチェックし,変調を検出した場合は情報センターに自動通報する機能である(図4)。また,変調を記録した場合,変調レベルによってエンジニアが最適な時期(次回メンテナンス作業時,もしくは3稼働日以内)にエレベーター機器に異常がないか確認を行う。3.2 開発内容毎朝エレベーターを自動で走行させ,走行中の振動や異常音の有無をチェックする機能を開発した。エレベーターが正常時のデータを基準として,あらかじめ振動や異常音の基準値を定義し,遠隔試運転時の運行データと比較し基準値を外れた場合は「変調」として情報センターへ通報を行う。遠隔試運転中のエレベーター走行時の特定条件における運行データを,2.2のデータ収集機能により収集し,通信制御装置内に運行データを蓄積していく。通信制御装置内に蓄積された運行データは,定期的に遠隔試運転サーバーに反映される。変調検出時などにエンジニアが確認し,異常個所や対応方法を判断する。3.3 今後の展望全国のエレベーターから運行データを継続して収集することで変調基準値の見直しを行い,「変調」の検出精度の向上を図る。4.AI 遠隔故障復旧機能について4.1 機能概要『ELE FIRST-smart®』で拡充したAI 故障遠隔復旧機能は,エレベーターが故障によって使用不可となった際,遠隔地にある情報センターから自動的に復旧を行う機能である(図5)。エレベーターの故障発生から故障復旧までの流れを下記に示す。①エレベーターから情報センターに「故障発生」を自動で通報する。②通報を受信した情報センターは,通報情報をAI が自動で分析し,故障復旧の指令をエレベーターに送信する。並行して,故障が発生した現場にエンジニアが出動する。③故障復旧の指令を受信したエレベーターは,エレベーターの再起動や故障階のサービス切放しなどの復旧運転を実施する。このタイミングで,暫定的にエレベーターが使用可能となる(故障継続時は除く)。④現場に到着したエンジニアが故障原因の調査やエレベーターの復旧作業を実施する。17図5. AI 遠隔故障復旧 機能構成図4.2 開発内容エレベーターの故障発生時に実施する遠隔故障復旧機能には,エレベーターの再起動と試運転を行う「故障遠隔復旧」があるが,拡充メニューとして「故障階サービス切放し」を機能追加し,より多くの故障を自動復旧可能にした。表1に遠隔故障復旧機能の概要を示す。表1. 遠隔故障復旧機能の概要項目内容既存遠隔故障復旧通常の運行が不能となる故障発生時に実施する。エレベーターの再起動を行い,試運転中に再び故障が発生しなければ,エレベーターの通常運行を可能とする。追加故障階サービス切放し通常の運行は可能だが運行効率低下につながるような故障発生時(特定階のドアや乗場釦の故障など)に実施する。故障階のサービスを切放し(故障していない階のみにサービスを制限),運行効率の低下を極力抑え,エレベーターを利用できる状態にする。4.3 効果・今後の展望従来,故障が発生した場合は現場にエンジニアが到着して復旧作業を完了するまでエレベーターは使用不可または運行効率が低下した状態になる。AI 故障遠隔復旧機能によって,故障発生からエンジニアが現場で復旧作業をするまでの間もエレベーターを使用できるようになり,故障発生時のダウンタイムを低減できる。今後は,自動復旧可能な故障の範囲をさらに拡充し,更なるダウンタイムの低減を図る。5.遠隔閉じ込め救出機能について5.1 機能概要『ELE FIRST-smart®』で拡充した遠隔閉じ込め救出機能は,エレベーター利用者がエレベーター内に閉じ込められた場合,情報センターに自動通報し,情報センターのオペレータがエレベーター内のカメラ映像を基にインターホンで利用者と通話しながら,遠隔操作により利用者を救出する機能である(図6)。図6. 遠隔閉じ込め救出 機能構成図閉じ込め発生から救出までの流れを下記に示す。①エレベーターから情報センターに「閉じ込め発生」を自動で通報する。②通報を受信した情報センターは,エレベーター内に設置されたインターホン(音声データ)とカメラ(映像データ)から,エレベーター内の安全状況を確認し,エレベーターに救出運転の指令を送信する。並行して,閉じ込めが発生した現場にエンジニアが出動する。③救出運転の指令を受信したエレベーターは,救出運転を実施して閉じ込めを解消する。また,閉じ込め解消後は,再び利用者が閉じ込められないようエレベーターを休止状態にする。④現場に到着したエンジニアが閉じ込め原因の調査やエレベーターの復旧作業を実施する。5.2 開発内容従来から遠隔閉じ込め救出機能を搭載しているが,拡充メニューとして,「戸閉力解除」と「ブレーキ開放制御」を開発した。これにより,更なる救出率の向上を図った。185.2.1 戸閉力解除エレベーターの通常時は,ドアが戸開閉しないようドアモーターによって戸閉されている。「戸閉力解除」は,ドア関連機器の故障によりドアが開かずに閉じ込めが発生した場合,遠隔でドアの戸閉力を制御し,利用者が自力でドアを開けられるようにする機能である(図7)。図7. 戸閉力解除 概要図閉じ込め発生から戸閉力解除による救出までの流れを下記に示す。①エレベーターが所定の位置にあることを確認し,情報センターに「閉じ込め発生」を自動で通報する。②情報センターは,通報情報から「戸閉力解除」による遠隔閉じ込め救出が可能であるかを自動で分析し,可能な場合に遠隔で戸閉力を無くし,エレベーター利用者がドアを自力で開けられるよう遠隔で制御する。並行して,閉じ込めが発生した現場にエンジニアが出動する。③エレベーター利用者がドアを自力で開けることによりエレベーター内から脱出する(*1)。また,閉じ込め解消後は,再び利用者が閉じ込められないようエレベーターを休止状態にする。(*1) エレベーター利用者がドアを自力で開けエレベーター内から脱出する際には,「扉を手で開けて降りてください。段差があることがありますのでご注意ください。」とエレベーター内アナウンスを鳴動することにより,利用者へ注意喚起を行い,安全な救出運転を行う。④現場に到着したエンジニアが故障原因の調査やエレベーターの復旧作業を実施する。5.2.2 ブレーキ開放制御「ブレーキ開放制御」は,インバータなどの機器故障により階間(たとえば,1階と2階の間の戸開不可位置)に急停止した場合,ブレーキ開放制御による救出を可能とする機能である(図8)。図8. ブレーキ開放制御 概要図閉じ込め発生からブレーキ開放制御による救出までの流れを下記に示す。①情報センターに「閉じ込め発生」を自動で通報する。②情報センターは,通報情報から「ブレーキ開放制御」による遠隔閉じ込め救出が可能であるかを自動で分析し,可能な場合に遠隔でブレーキを開放し,エレベーターを最寄階の戸開可能位置まで速度を監視しながら低速移動させ,閉じ込めから救出する(*2)。なお,低速移動中もエレベーター速度を監視し,異常を検出した際には,ブレーキ開放を中止する機能も搭載している。並行して,閉じ込めが発生した現場にエンジニアが出動する。(*2) エレベーター内のカメラ映像を基にインターホンで利用者と通話しながら間欠にブレーキ開放を行うことで,利用者の不安を軽減しながら安全に救出運転を行う。③閉じ込め解消後は,再び利用者が閉じ込められないようエレベーターを休止状態にする。④現場に到着したエンジニアが故障原因の調査やエレベーターの復旧作業を実施する。195.3 効果・今後の展望遠隔閉じ込め救出機能によって,現場にエンジニアが到着するよりも前にエレベーターの利用者を救出でき,前述した機能拡充により,今まで救出不可であった閉じ込めに対しても早期の救出運転が可能となった。今後も閉じ込め発生時の発生状況や要因を取得及び分析を行うことで,遠隔閉じ込め救出機能の拡充を行い,更なるエレベーター利用者救出時間の低減を図る。6.試験環境についてAXIEZ-LINKs(新機種のエレベーター)の試験環境について説明する。まず,前途で紹介した機能の開発にあたり,以下の問題があった。・ エレベーター試験塔(実機)の仕様は限られており,試験塔の構造上改造も困難であった。そのため,実機だけでは試験環境及び条件が限られ,試験の網羅性が低い。・ 短い開発期間に加え,実機の使用率が慢性的に高く,開発者が使用できる期間も限られるため,十分に設計評価の時間が確保できない。図9. AXIEZ-LINKs 用S/Wテスターのシステム構成そこで,この問題を解決するため,従来機種のS/WテスターからI/O取込やエレベーターの制御プログラムなどを改造し,AXIEZ-LINKs 用のS/Wテスターを構築した(図9)。S/Wテスターを活用することで,PC上で様々なエレベーターの試験環境構築が容易となり,試験効率及び品質が向上した。7.むすび本稿では,「ELE FIRST-smart®」に搭載した機能に関して述べた。エレベーター利用者や顧客からのニーズは,世情により日々変化しており,最近では,本稿に記述したような故障発生前に対応し稼働率を低下させないシステムを開発するよう,顧客から要望があった。また,エレベーター利用者からは,COVID-19 感染防止のため非接触でエレベーターを呼べるようなスマートフォン連動機能も求められていた。共に今回の新サービスで搭載しているが,そういった要望を当社として見逃さぬよう,業界の動向及びニーズを把握する必要がある。そのためには,エレベーターのS/W 及び通信制御装置のS/W 開発を実施している強みを活かして,製品企画から参画し,品質を担保した上で,短い開発期間で市場投入できるように開発効率化を図る所存である。最後に,開発にあたりご支援,ご指導いただいた三菱電機ビルテクノサービス(株)及び,三菱電機(株)稲沢製作所の関係各位に感謝の意を表する。商標・登録商標について■ ELE FIRST-i ,ELE FIRST-smart は三菱電機ビルテクノサービス株式会社の登録商標です。■ AXIEZ-LINKs は三菱電機株式会社の登録商標です。執筆者紹介西村 直人2013年入社 エレベーター保守のS/W開発に従事。 現在,稲沢事業所 昇降機ソフトウエア技術部 昇降機保守システム技術課 主査山口 雄樹2016年入社 エレベーター保守のS/W開発に従事。 現在,稲沢事業所 昇降機ソフトウエア技術部 昇降機保守システム技術課