テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:レーダー関連

気象レーダー観測処理システム(ROPS)の開発

気象レーダー観測処理システム(ROPS)は、気象庁が全国20箇所で運用している気象レーダーの観測データを収集し、全国合成レーダーエコー強度データを代表とする各種データを作成し、他のシステムに配信を行うシステムである。配信したデータは、数値予報の初期値解析や解析雨量等の様々な気象資料作成にも活用される他、全国の気象官署で気象注意報・警報等の防災気象情報発表等の基盤的資料となるとともに、防災関係機関、民間気象事業者等で広く利用されている。

今回、本システムについて気象レーダーの二重偏波化に対応した業務処理の追加及び取扱データ量の増加に対応するハードウェアの構築を含めた更新整備を受注し開発を行った。

参考情報:

- この技術レポートは、当社が展開する防衛システム事業のレーダー関連ソリューションに係る技術について著述されたものです。

- レーダー関連ソリューションは、通信機事業所が提供しています。

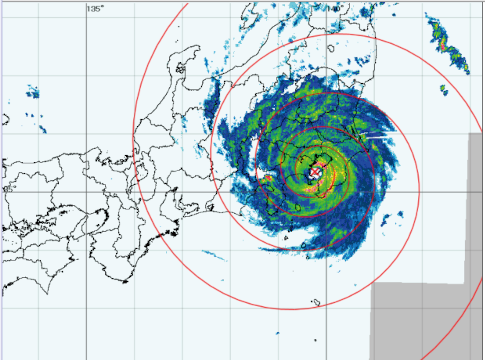

1 MSS 技報・Vol.30 気象レーダー観測処理システム(ROPS)の開発 The development of Radar Observation and Processing System 高尾 謙次* 尾崎 弘子* 箕浦 桜子*Kenji Takao, Hiroko Ozaki, Sakurako Minoura 気象レーダー観測処理システム(ROPS)は、気象庁が全国20 箇所で運用している気象レーダーの観測データを収集し、全国合成レーダーエコー強度データを代表とする各種データを作成し、他のシステムに配信を行うシステムである。配信したデータは、数値予報の初期値解析や解析雨量等の様々な気象資料作成にも活用される他、全国の気象官署で気象注意報・警報等の防災気象情報発表等の基盤的資料となるとともに、防災関係機関、民間気象事業者等で広く利用されている。今回、本システムについて気象レーダーの二重偏波化に対応した業務処理の追加及び取扱データ量の増加に対応するハードウェアの構築を含めた更新整備を受注し開発を行った。 Radar Observation and Processing System(ROPS)is the center system for the weather radar networkof the Japan Meteorological Agency(JMA). ROPS collects RAW data observed by 20 weatherradars of the network and creates secondary data. The created secondary data is used for basic materialsof Quantitative Precipitation Estimation/Forecas(t QPE/QPF), and itʼs also used in disasterprevention organizations, etc.We replaced this system and developed the addition of processing for Dual Polarization WeatherRadar. *関西事業部 第二技術部 1.まえがき 気象レーダー観測処理システム(以下、ROPS と称す)は、気象レーダーの観測データを収集・処理し、防災気象情報発表の基盤資料を提供するシステムである。このため、24 時間の連続稼働が必須要件であり、災害等による運用停止を避けるために地理的冗長性を持たせたシステム構成としている。また、システム内には、気象庁が開発したプログラムが動作するサーバ(気象庁プロダクト作成部と称す)を内包しており、それらのサーバについても同様に運用監視を行っている(図1)。ROPS は、気象庁が設置している20 箇所の気象レーダーの観測データを対象とし、約15秒周期で観測している28 仰角の観測データの収集・処理を行う(そのうち15 仰角はドップラー速度の観測データ処理)。2.システム概要ROPS は、地理的冗長性を持たせるためデータ処理を行う中枢システムを東京都清瀬市と大阪市に配置し、それぞれ中央処理局、バックアップ局と称している。加えて、監視・運用業務を行うための端末等を配置した中央監視局を東京都千代田区の気象庁本庁舎内に設置している(図2、図3)。通常の運用は中央処理局を中心に行い、中央処理局で運用継続が行えない場合にバックアップ局に切り替える。さらに中央処理局は冗長構成としておりサーバ類の障害発生時にも運用を継続可能な構成としている。そのため、他システムとの連接を行う通信制御部はDuplex図1 気象庁レーダー観測網 構成としており、データ処理等を行う他の処理部はDual2 MSS 技報・Vol.30構成として並列処理を実施している。気象庁内他システムとのネットワーク接続を行うため、システム障害時にも安定して業務が継続できるように、通信制御部は冗長系で1つの代表IP アドレスを利用する構成としている(図4)。2.1 通信制御部Duplex 構成である通信制御部は、1系、2系サーバが互いに動作状況を監視している。サーバ間の通信途絶やアプリケーション・プログラムの動作異常等を検出すると、フェールオーバーし運用系の切替を行う。サーバ間死活監視、ネットワーク通信状態及びアプリケーション動作状況監視等の監視はそれぞれ10 秒以内に異常を検出できるよう設計を行っており、いずれかの異常発生から最長10 秒で系切替動作を開始する。系切替動作は、代表IP アドレスの付け替え、気象レーダーや他システムとの通信確立、配信処理の開始等を行い10 秒で通常運用状態となる。このように異常発生から、通常の運用に戻るまでを20 秒以内に完了する。通常運用に復旧後に、気象レーダー側との通信制御の中で一次データ再送処理が行われるため、一次データの欠落を発生させない。また、他システムへのデータ配信も通信制御部サーバ系間で常時配信状況の同期を行っており、異常発生から系切替完了までの未配信データは、切替後の通信制御部から順次配信を行い、配信抜けを発生させることはない。2.2 データ処理解析部データ処理解析部は、気象レーダーから収集した一次データの品質管理、仰角合成、等高度変換、全国合成レーダーエコー強度等のデータ処理を実施し二次データの作成を行う。データ処理の内容については3章に記述する。ある系で故障が発生した場合には、当該障害系の内部では、特定の気象レーダーのデータが抜けた全国合成レーダーエコー強度が作成されたり、全国合成レーダーエコー強度そのものが作成されない等の不完全なデータが作成されることがある。このような場合でも、故障を検出した直後から通信制御部に対してデータ作成完了を通知しないため、当該障害系のデータが他のシステムに配信されない仕組みとなっている。また、通信制御部は作成完了の通知に対して早い者勝ちで処理を行うことから、他系から同じデータの作成完了の通知が来ても二重に処理は行わない。このため障害による処理遅延が発生した場合にも、その系のデータが他のシステムに配信されることはない。2.3 その他処理部その他、遠隔制御監視部、運用管理部及びWeb 作成部がある。遠隔制御監視部は、気象レーダーの遠隔制御及び監視を行っている。気象レーダーから通知されるステータス情報の解析や気象レーダーの運用系切替等の制御を行う。運用管理部は、データ処理のパラメータ管理及び気象庁プロダクト作成部に関連するジョブの管理、気象レーダー機器を含むシステム構成機器のSNMP による監視等を行う。図2 全体システム構成図図3 処理系のシステム概要図4 中央処理局の冗長構成3 MSS 技報・Vol.30Web 作成部は、Web サーバとして機能しており、中央監視局や他の気象官署からのアクセスを受け付け、観測データの画像化とその提供、二次データによる現況表示、システムの運用状況監視、ROPS 及びレーダー制御の操作受付を行う(図5)。2.4 ネットワークROPS は局ごとにシステム内ネットワークを構築しており、通信負荷を勘案し業務処理、データ通信、運用管理等で系統を分け構成している。それぞれ、業務系ネットワーク、データ系ネットワーク、及び運用管理系ネットワークと称している。特にデータ系ネットワークは気象データのデータ処理、システム内サーバ間処理連携を行うネットワークであるため10 Gbps のネットワークで構成した。全てのネットワークはスイッチ等のネットワーク機器を含め冗長構成としている。2.5 東西転送気象レーダーから収集するデータは、その特性から降雨が観測されるとデータサイズが増加する。気象レーダーが設置される場所は、山頂や離島等が多く通信環境が必ずしも良好ではない。このためROPS のデータ処理局は両局同時にデータ収集を行わず、運用局と待機局を定め運用局側のみでデータ収集を行うこととしている。このため、これまでは待機局となっている局では処理すべきデータが得られなかった。システム更新にあたり、中央処理局とバックアップ局間に東西回線と呼ぶ局間を直接接続する回線を設置し、運用局が収集した一次データを待機局へ転送することとした。これにより待機局でも運用局と同じデータ処理を行うことができ、運用局で万が一の事態が発生した場合でも、他システムへ配信するデータに抜けを発生させずに、速やかに運用局を切り替え、業務を再開することができる。本機能により局の保守点検や将来の機能増強による一時的な局の運用停止が必要な場合に、局の切替を行うという選択肢を設けることができた。3.データ処理データ処理は、一次データに対する品質管理等の処理を行うとともに、必要に応じて座標系変換、全国合成処理等を行い、最終的に極座標データ、直交座標データ、全国合成レーダーエコー強度等計47 種のデータを作成している。3.1 品質管理ROPS ではレーダーから収集した一次データに対して、表1に示す品質管理の処理を行っている。図5 Web 作成部(運用状況画面)表1 品質管理処理概要混信除去仰角の近い2つの観測同士を比較し混信等の非降水エコーの除去を行う。孤立点除去孤立して存在する値を非降水現象とみなし除去する。最小反射強度地上に達しないような弱い降水エコーを除去する。クラッタマップ地形エコー等の強制的な除去を行う。減算処理と足切り処理の2種類から選択が可能である。近傍データレーダー近傍のデータに対して更にその周辺のデータと比較しサイドローブ等の影響を除去する。ビーム幅補正頂高度データに対するビーム幅の広がりを考慮した補正を行う。シークラッタ除去頂高度データの高度が規定値以下でかつ反射強度が閾値以下の反射強度のデータをシークラッタとして除去する。PRF 合成高PRF と中PRF の2種類のPRF で観測した速度データを合成し、より広範囲な高精度データの作成を行う。3.2 レーダーごとデータ気象レーダーから収集した一次データから、各種レーダーごと二次データを作成する(表2、図6)。3.3 全国合成レーダーごと二次データのうち、最下層、エコー頂高度、鉛直積算雨水量について、全国エリアでの合成を行ったものである。レーダーごと二次データの座標系であるレーダー中心直交座標(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦 )をレーダー設置位置の緯度経度を基に緯度経度座標系(𝜙𝜙𝜙𝜙, 𝜆𝜆𝜆𝜆 )に変換を行う。全国合成データは、複数の気象レーダーのデータを合成して作成する。1つのメッシュに対して複数のレーダーが観測を行っていた場合、各データ種別に対応したアルゴリズムにより処理を行う。その際、各メッシュに4 MSS 技報・Vol.30図6 極座標ドップラー速度(福岡)図7 全国合成エコー強度最下層どのレーダーのデータを採用したかを示す採用情報データを同時に作成している(図7)。3.4 二重偏波レーダーデータ処理気象レーダーが今後順次二重偏波レーダーに更新されることを受け、ROPS は二重偏波レーダーに対応したデータ処理機能を備えている。二重偏波レーダーデータの処理には、気象ドップラーレーダーから収集する一次データ(強度及び速度)への変換機能を含む。これは、従来の気象ドップラーレーダー対応で行っていたデータ処理と同じプロダクトを二重偏波レーダーでも作成するために行うものである(図8)。気象レーダーから収集する一次データは二重偏波化により観測パラメータ数が増加する。そのため、従来はパラメータごとのファイルを個別に収集していたところ、全パラメータをbit 単位で合成し1データ形式としたものを収集するように変更し、ROPS 側で分解復元して、データ処理を行っている。また、表3に示す処理を追加することで、偏波情報を用いた降水強度の高精度化等を図っている。表2 レーダーごと二次データ種別概要極座標エコー強度一次データ(強度)に対して混信除去及び孤立点除去を行ったデータ。極座標ドップラー速度一次データ(速度)に対してPRF 合成を行ったデータ。直交座標エコー強度直交座標変換(𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝜃𝜃𝜃𝜃, 𝛿𝛿𝛿𝛿 → 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦, ℎ → 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦 )を行い、孤立点除去、最小反射強度、クラッタマップ処理を行ったもの。最下層直交座標エコー強度データを基に仰角合成を行い、高度1km 及び2km 相当のデータを作成したもの。エコー頂高度直交座標エコー強度データを基にエコーの最高高度を求めたもの。エコー強度(高度別)定高度データを作成(𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝜃𝜃𝜃𝜃, 𝛿𝛿𝛿𝛿 → 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦, ℎ → 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑧𝑧𝑧𝑧 )し、孤立点除去、最小反射強度、クラッタマップ処理を行い、定高度(1km ~ 15 km、1km ごと)のデータを作成したもの。鉛直積算雨水量エコー強度(高度別)から雨水量を算出し、1km~ 15 km まで鉛直方向に積算したもの。図8 二重偏波レーダーデータ処理のフロー表3 二重偏波レーダーデータ処理種別概要速度系規格化解除規格化された速度、速度幅をm/s 単位のデータに復元する。不良値除去レーダーの品質管理情報から正常以外の値を無効値にする。HMP 法による速度折り返し補正反射強度による品質管理を行った後、HMP(Hybrid Multi‒PRF)法を用いて速度折り返し補正を行う。偏波間位相差変化率算出処理受信信号偏波間位相差(ψdp)から後方散乱によるノイズを除去、連続性を確保した後に偏波間位相差変化率(Kdp)を算出する。減衰補正Kdp から水平偏波の減衰量(Ah)及び反射因子差の減衰量(Adp)を求め、反射強度及び反射因子差に加える。晴天エコー除去反射因子差のばらつき、受信信号偏波間位相差のばらつき、偏波間相関係数、反射強度等を基に、晴天エコーと判断されたデータを無効値とする。ドップラーレーダー一次データ作成気象ドップラーレーダーの一次データを作成し、従来処理に入力する。5 MSS 技報・Vol.304.運用支援機能中央監視局ではWeb 画面でROPS 及び気象レーダーの運用監視を行うことができる。機器の故障を検出した場合や、気象レーダーから異常や警告が通知された場合には、画面上に警告表示を行うとともに、警報音を鳴動し運用者に対して通知する。4.1 運用状況表示Web画面にてROPS及び各気象レーダーを一覧表示し、運用状況を包括的に把握することが可能となっている(図5参照)。ROPS の各局や各気象レーダーからその詳細画面を表示することができ、故障発生時等には容易に発生部位を把握することが可能となっている。4.2 受信状況・配信状況気象レーダーからのデータ収集状況、気象庁内他システムからのデータ受信状況を一覧で表示し状況を容易に確認することが可能となっている。また、他システムへ作成したデータを配信している状況についても同様に一覧表示を行っている。共にリアルタイムに表示を行っており、受信データの抜けや配信失敗等が発生した場合には、機器の故障と同様、警告表示及び警報音による報知を行う(図9)。した台風位置は、過去の台風位置を含めて経路情報として重畳表示することが可能となっている。なお、決定した台風中心位置情報を電文として他システムに容易に発信できる機能も備えている(図10)。4.4 その他運用支援機能その他、気象レーダーの消耗品の管理機能、収録データの管理、各種処理パラメータ設定画面等を提供している。5.二重偏波レーダー更新に伴う処理能力増強気象レーダーは、今後ドップラーレーダーから二重偏波レーダーへの更新が計画されている。また、プロダクト作成部も偏波情報を用いた高度利用を進め、より利用価値の高いプロダクトをリアルタイムに作成・配信する計画としている。そのため、変化する必要リソースに追従可能とするため、処理能力の増強が可能な構成としている。従来のドップラーレーダーでは強度と速度の2パラメータを収集していたが、二重偏波レーダーへの更新が行われた場合、水平垂直偏波それぞれの強度、速度、速度幅に加え、反射因子差や偏波間位相差等合計11パラメータに増える。現在作成している二次データに加えてこれらの処理が増えることになる。この処理量の増加には今後サーバ数を増設して対応が可能となっている。6.むすび気象レーダーによる観測は、近年の降雨災害や台風被害の増加により、その役割の重要性が増している。ROPSで作成した各種二次データは予報や注意報等の防災気象図9 受信状況画面4.3 台風中心位置決定支援台風のエコーに合わせて台風中心位置を解析し決定することができる。螺旋解析と円解析の2つの手段を提供している。例えば、螺旋解析の場合、台風のエコーに合わせて螺旋傾角、回転角及び位置を合わせることで中心緯度経度を決定する。また、ものさし機能を持ち、眼の直径やアウターバンドまでの距離等を計測することが可能である。決定図10 台風中心位置決定作業支援(螺旋解析)6 MSS 技報・Vol.30執筆者紹介高尾 謙次1990 年入社。関西事業部配属。入社以来、防衛、航空管制、気象レーダーに関連するソフトウェア開発とレーダーを統合するシステムの開発に一貫して従事し現在に至る。尾崎 弘子2009 年入社。関西事業部配属。人工衛星の地上システムの開発に従事。2011 年から気象レーダーに関連するソフトウェア開発に従事。箕浦 桜子2019 年入社。関西事業部配属。気象レーダーに関連するソフトウェア開発に従事。情報発表の基礎資料として利用される他、解析雨量等の様々なプロダクト作成に活用されるものである。今回納入したシステムにより、更なる防災、減災の一助になれば幸いである。参考文献(1) 気象庁:気象レーダー観測についてhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/radar/kaisetsu.html