テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:防災・環境システム

地震ハザードステーションJ-SHISの構築

MSSつくば事業部は(独)防災科学技術研究所に協力し、全国地震動予測地図のWeb公開システム「J-SHIS」を開発・運用してきた。2011年東日本大震災の発生以降、地震ハザード情報のニーズが高まり、一般のユーザから定常的にアクセスされるサイトとなった。本稿では、地震ハザード情報の定義と計算方法の概略を説明し、それらを管理・蓄積する大容量DB、WebGISを用いたインターネット公開システムについて解説する。J-SHISは2011年9月に地震ハザード全般について学習できるポータルサイトとしてリニューアルし、2012年4月には地震ハザード情報を提供するWeb APIを一般公開した。位置情報とWeb APIを用いたスマートフォンアプリなど、新たに拡充された利用手段についても紹介する。

参考情報:

- この技術レポートは、当社が展開する公共・エネルギー事業の防災・環境システムソリューションに係る技術について著述されたものです。

- 防災・環境システムソリューションは、つくば事業所が提供しています。

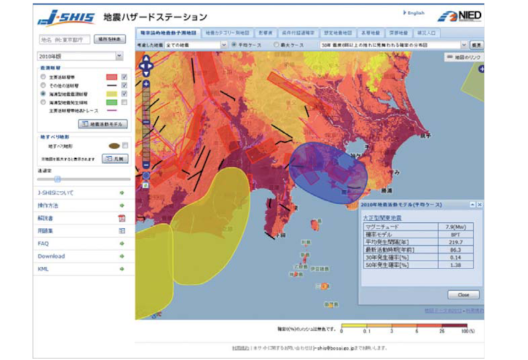

地震ハザードステーションJ-SHISの構築The development of J-SHIS(Japan Seismic Hazard Information Station)早川 俊彦* 高橋 真理* 成田 章* Toshihiko Hayakawa, Mari Takahashi, Akira Narita MSSつくば事業部は(独)防災科学技術研究所に協力し、全国地震動予測地図のWeb公開システム「J-SHIS」を開発・運用してきた。2011年東日本大震災の発生以降、地震ハザード情報のニーズが高まり、一般のユーザから定常的にアクセスされるサイトとなった。本稿では、地震ハザード情報の定義と計算方法の概略を説明し、それらを管理・蓄積する大容量DB、WebGISを用いたインターネット公開システムについて解説する。J-SHISは2011年9月に地震ハザード全般について学習できるポータルサイトとしてリニューアルし、2012年4月には地震ハザード情報を提供するWeb APIを一般公開した。位置情報とWeb APIを用いたスマートフォンアプリなど、新たに拡充された利用手段についても紹介する。 Cooperating with National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, MSS Tsukuba Division has developed and operated a Web system of "J-SHIS" for publishing National Seismic Hazard Maps for Japan. Since the 2011 Great East Japan Earthquake the demanding increase much more for seismic hazard information. Thus, J-SHIS becomes a site that is accessed regularly from ordinary users. In this paper, we describe an outline of the seismic hazard information and calculation methodology. Of them, we emphasize the WebGIS mapping system and DBMS to store huge amount of data. From September 2011 J-SHIS was renewed as a portal site where everyone can learn about the overall of seismic hazard. J-SHIS was also released a Web API that providing seismic hazard information. Finally, we explain a new way to use of J-SHIS from smartphone apps by using the Web API with geo-location information. 1.まえがき1.1 全国地震動予測地図とJ-SHIS 多くの犠牲者を出した阪神・淡路大震災(1995年)をきっかけに、地震に関する調査研究を政府として一元的に推進するための特別の機関として、地震調査研究推進本部が総理府(現:文科省)に設置された。地震調査研究推進本部により作成される「全国地震動予測地図」は、将来日本で発生する恐れのある地震による強い揺れを評価し、評価結果を地図としてあらわしたものである。この地図は、地震発生の長期的な確率評価と強震動の評価を組み合わせた「確率論的地震動予測地図」と、特定の地震に対して想定されたいくつかのシナリオに対する強震動評価に基づく「震源断層を特定した地震動予測地図」という性質の異なる二種類の地図から構成されている(図1)。「確率論的地震動予測地図」は、日本とその周辺で起こりうる全ての地震に対して、発生場所、発生可能性、規模を確率論的手法によって評価し、地震が発生したときに生じる地震動の強さをバラツキも含め地震発生の可能性の評価(長期評価)震源断層モデルの設定地下構造モデルの設定強震動評価全国地震予測地図確率論的地震動予測地図震源断層を特定した地震動予測地図図1 地震動予測地図の全体概要(全国地震動予測地図手引・解説編2010年版から引用)19 *つくば事業部 第四技術部て評価することにより、一定の期間内にある地点がある大きさ以上の揺れに見舞われる確率を計算して作成されている。一方、「震源断層を特定した地震動予測地図」は、ある特定の断層帯で発生する地震について、その地震が発生した時に断層周辺で生じる揺れの大きさを予測し、地図で示したものである。 防災科学技術研究所(以下、「防災科研」)の地震動予測地図工学利用検討委員会が、地震動予測地図の利用に関してまとめた報告書(防災科研, 2004)では、最終成果物として地図だけでなく、作成の前提条件となった地震活動・震源モデルおよび地下構造モデル等の評価プロセスに関わるデータも併せた情報群としてとらえることにより、「地震ハザードの共通情報基盤」として位置づけるべきとの提言がなされていた。この提言を実現するため、防災科研とMSSは、全国地震動予測地図のインターネット公開システムとして「地震ハザードステーションJ-SHIS」(以下「J-SHIS」)を構築し、平成17年5月より公開運用を開始した(防災科研、2007、http://www. j-shis.bosai.go.jp/)。1.2 本システム開発の経緯J-SHISの運用開始後4年間のWebGISの進歩と普及は目覚ましかった。2009年7月、防災科研とMSSはこれら最新の技術を取り入れ、さらに新たに整備された250mメッシュ全国版「確率論的地震動予測地図」、主要断層帯で発生する地震に対する詳細な強震動予測に基づいた「震源断層を特定した地震動予測地図」、それら計算に用いた深部地盤モデル、表層地盤モデルなどを、背景地図と重ね合わせて、わかりやすく提供できるシステムを開発した。公開時には一日10万弱のアクセスを記録した。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の発生後には、地震ハザード評価に対する関心はさらに高まり、一般のユーザ層を正しい理解に導ける情報公開システムが求められるようになった。同年9月、J-SHISは地図を閲覧する機能に加えて、地震動予測地図について学習できる解説コンテンツ付きのポータルサイトとしてリニューアルした。さらに、地震ハザード情報のWeb APIを実装し、位置情報とAPIを用いたスマートフォンアプリを公開するなど、さまざまな利用手段を拡充している。 本稿では、地震ハザード情報の定義と計算方法について簡単に説明する。次に、地震ハザード情報と関連する基盤データを効率よく蓄積・検索できる大容量DBと、WebGISを用いたインターネット公開システムについてIT技術的な観点から述べる。また、地震防災等の研究機関が持つ、リスクコミュニケーションに関わるシステム開発の新しい方向性についても議論する。2.地震ハザード情報の計算方法2.1 地震ハザードとは 地震ハザードとは、広義には地震によって引き起こされる危険な状況あるいは関連する事象を含めた外力全体のことを指す。J-SHISが扱っている、地震調査研究推進本部の確率論的地震動予測地図では、限定的に「強い地震動が生じる確率」として定義されており、より正確には、「想定された地域で、限定された期間内において、地震動の強さがある値を超える確率」と言い換えることができる。地震発生確率は震源断層によって様々であり、各地点の揺れやすさも様々であるため、想定された地域に影響を及ぼす全ての地震による揺れの強さと、その超過確率を求めるには複雑な計算が必要である。地震ハザードから一つの値を取り出し、面的に計算して地図上に示したものが「地震ハザードマップ」である。 ちなみに「地震リスク」は地震動に対する損失の期待値で、地震に対する脆弱性(例えば建物数とその倒壊確率)と地震ハザード両方の関数となる。現在のJ-SHISでは地震リスクには触れていない。2.2 震源断層の評価方法 日本列島とその周辺には、日本列島が乗っている陸側のプレートと、太平洋プレートおよびフィリピン海プレートという海側のプレートがあり、海側のプレートは陸側のプレートの下に沈み込んでいる。日本周辺で発生する地震は、陸域・沿岸域の地殻内地震と、海溝などのプレート境界やその近くで発生する地震に大別される。 地震調査研究推進本部による長期評価では、全国各地で発生している多種多様な地震活動を分析し、地震を引き起こすと考えられる活断層と海溝型地震震源断層の特性(位置、規模、発生頻度など)を主に歴史地震や活断層調査から推定している。これらの地震は繰り返し発生し、その活動間隔はBPT(Brownian Passage Time)分布に従うとしてモデル化されている。BPT分布の確率密度関数が図2左のようであったとすると地震発生確率の時間変化は図2右になる。例えば、過去の最新活動時期から1000~1030年後に再び地震が発生する確率は図2左のグラフのA部分の面積である。仮に現在が最新活動から1,000年経過後であったとすると、「今後30年以内にモデル化した地震が発生する確率」(事後確率)は、A/(A+B)となる。 地震によっては、過去の最新活動時期が不明な場合もある。この場合、地震の発生は過去に依存しないポアソMSS技報・Vol.23 200.0015確率密度確率密度0.0014 0.0013 0.0012 0.0011 0.0010 0.0009 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0001 0.0000 0.0015 0.0014 0.0013 0.0012 0.0011 0.0010 0.0009 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0001 0.0000ン過程に従うと仮定し(図3、繰り返し間隔は指数分布)、平均的な繰り返し間隔のみを用いて地震発生間隔を計算する。例えば「今後30年以内に地震が発生する確率」は、図3左のA/(A+B)である。ポアソン過程では、現在からの経過年数と地震発生確率は一定の関係となる(図3右)。 一方、活断層や海溝型地震震源断層が知られていないところでも、内陸の浅い地震やプレート間の中小地震など、実際には上記で考慮していなかった数多くの地震が発生する。全国地震動予測地図では、これらの地震を「震源断層を予め特定しにくい地震」と呼び、過去の地震カタログを統計的に処理し、地震群としての特徴を地震規模と頻度の関係で表すことでその影響を考慮している。2.3 強震動の評価方法 震源モデルと地震発生モデルが定まれば、地震の揺れの強さを評価することができる。これを「強震動評価」と呼び、全国地震動予測地図では2種類の手法を採用している。14 A B 12 10 30年以内に地震が発生する確率(%)0 1,000最新活動からの経過時間(年)2,000 8 6 4 2 0 0 1,000最新活動からの経過時間(年)図2 活動履歴が明らかな場合(BPT分布に従う場合)の確率計算例14 A 12 10 2,000 B 0最新活動からの経過時間(年)30年以内に地震が発生する確率(%)1,000 2,000 8 6 4 2 0図3 最新活動時期が不明の場合(指数分布)の確率計算例(一定)0 1,000最新活動からの経過時間(年)2,000 一つ目の手法は、地震波の減衰を経験式に当てはめた「距離減衰式」を用いる方法で、確率論的地震動予測地図の作成に利用されている。距離減衰式は緊急地震速報の震度計算にも用いられている司・翠川(1999)による工学的基盤面での最大地動速度に対する式で、海溝軸からの距離で異常震域の補正を行った後、評価式にふくまれるバラツキを考慮する。従って、評価された強震動は確率分布を持つ。 二つ目は、断層破壊の物理モデルに基づき、3次元の複雑な地下構造を考慮した地震波動伝播のシミュレーションを実施することにより、断層近傍域で発生する強い揺れを精度良く予測する方法で「詳細法」とも呼ばれている。ここで用いられている複雑な予測手法を標準化したものが「震源断層を特定した地震の強震動予測手法(レシピ)」(地震調査委員会, 2008)である。「震源断層を特定した地震動予測地図」はこの「レシピ」を用いて作られている。 どちらかの方法で計算した工学的基盤での強震動に、表層地盤の地盤増幅率を反映させて地表での揺れの強さに変換すると、最終的な震度分布が得られる。特定の地21震が発生した条件下で、ある強震動値を超える確率を地図にしたものが「条件付超過確率地図」で、J-SHISでは距離減衰式を用いた方法で作られている。2.4 確率論的地震動予測地図 条件付超過確率の計算結果と、ある期間での地震発生頻度を合成し、個々の地点での揺れがある強さを上回る確率の分布を求めると、特定の地震についての揺れの強さのハザードカーブが得られる。ハザードカーブとは、揺れの強さを横軸にその超過確率を縦軸にとって描かれる確率分布曲線のことである。全国地震動予測地図では、震源断層をあらかじめ特定しにくい地震も含めて周辺の全ての地震を考慮して今後30年間・50年間についてのハザードカーブを合成している。このハザードカーブからある揺れの強さに対応する確率値を取り出して、面的な分布を地図にのせると、確率論的地震動予測地図が出来上がる。逆にある確率に対する揺れの強さの予測地図を作成することもできる。 ユーザは関心のある地点の確率値を見て地震ハザードを評価した後、近くの震源断層の条件付超過確率地図および想定地震地図を閲覧することで、各地震の影響を個別に確認していくことができる。現在J-SHISでは、全国で発生する地震をその性格に応じて3つのカテゴリーに分類しており、各々のカテゴリー別に作成した確率論的地震動予測地図も閲覧することができる。3.システムの概要 J-SHISは、テキスト・画像コンテンツを表示・管理するポータルサイト部と、全国地震動予測地図閲覧システムであるJ-SHISマップ部で構成されている。ポータルサイト部については後述し、本章ではJ-SHISマップ部について解説する。3.1 システム設計 J-SHISマップは、確率論的地震動予測地図、震源断層を特定した地震動予測地図、表層地盤、深部地盤の情報を一元的に管理し、一般ユーザがWebブラウザにより簡単に閲覧することができるデータ管理、Webマッピングシステムである(図4)。システムとしてのJ-SHISマップの特徴を以下に示す。 ・オープンソースソフトウエアにより構成 ・ブラウザ互換性を考慮 ・250mメッシュに対応した地震動予測地図閲覧機能・地図のスムーズスクロール機能(移動・拡大/縮小可) ・地震動予測地図とGoogle Mapsサービスとの重ね合わせ(半透過可)機能 ・震源断層ポリゴン表示機能・震源断層ポリゴンによる条件付超過確率、想定地震、被災人口地図選択機能 ・想定地震波形表示(拡大/縮小可)/ダウンロード機能図4 J-SHISマップの表示例。確率論的地震動予測地図(30年震度6弱以上の揺れに見舞われる確率の分布図)を表示している。MSS技報・Vol.23 22 ・全3次メッシュにおけるハザードカーブ表示/ダウンロード機能 ・KMLファイルによる地図配信機能 ・WMSによる地図配信機能 ・WFSによる地理空間情報配信機能(試験運用)J-SHISマップのシステムアーキテクチャを図5に示す。地震動予測地図および表層地盤、深部地盤等の各種数値データは、データ入力層に集められ、システム内で定義された規則に基づき、データ蓄積層の地震動予測地図数値データベースに格納される。本データベースに格納された情報から公開データファイル(CSV形式ファイル)およびGIS データファイル(ESRI Shapefile、GeoTiff)を作成する。一般利用者は汎用的なWEBブラウザにより、アプリケーション層、サービス層で公開されたWEBコンテンツ(J-SHISマップ)や、Web APIでアクセスすることによりJ-SHISを利用することができる。また、アプリケーション層に配置された地震動予測地図数値データはCSVおよびESRI Shape形式でダウンロードできる。3.2 データベースJ-SHISマップでは、データベース管理システムとして、オープンソースのRDBMSであるPostgreSQLに空間データ処理アドオンPostGISを組み合わせて用いている。2012年10月現在、全テーブルのタプル数は約40億個、管理用テーブルおよびデータベース検索速度向上のためのインデックスを考慮した全データベースサイズは約730Gbyteである。表1に地震動予測地図数値データベースにて管理するデータの概要と概算したデータサイズを記述した。J-SHISで扱うメッシュデータはのべ10億個を超えるため、メッシュ属性とメッシュジオメトリをJ-SHIS 利用層アプリケーション層サービス層汎用GISソフトウエアGoogle EarthTMデータファイルVVMS KML地図ファイル分離して管理することで容量と性能を最適化し、Web APIのバックエンドとしても十分な応答速度を担保している。また、PostGISの豊富な機能により、例えば断層ポリゴンからの最短距離算出など、複雑な空間演算も可能である。 確率論的地震動予測地図の基礎データとして、地震活動評価モデル、震源断層モデル、日本全国3次メッシュ単位で計算されたハザードカーブの数値データを蓄積している。全メッシュのハザードカーブは[3次メッシュコード/考慮する地震を一意に決める地震コード/経過年数/工学的基盤の最大速度]に対する超過確率の数値データとして個別に保持している。これにより、J-SHISでは、任意数の地震を考慮して、指定した超過確率値に対する強震動指標の領域図、あるいは指定した強震動指標に対する超過確率地図を作成することが可能である。同様に、各250mメッシュにおいて最大影響度を与える地震の分布である影響度地図、超過確率を四分位のランクとして表現する地震カテゴリー別地図も作成できる。上記地図データの内、地震カテゴリー別のデータに関しては計算結果もデータベースに保持し、地震災害リスクの基礎情報として利活用している。また、計算に係る情報として、地震活動評価パラメータ、および断層形状データを矩形断層、非矩形断層、領域離散化矩形として分類し、数値データおよびGIS データの形でデータベースに格納している。表1 J-SHISデータベースに格納されているデータ地図種別確率論的地震動予測地図震源を特定した地震動予測地図タプル数備考約31億 ハザードカーブ、地図データ、地震カテゴリー別地図データ約5億 震源ごとの地図データ(条件付き超過確率地図、および想定地震地図)その他基礎データ 約2億 表層地盤データ、深部地盤データ、人口分布データなどJ-SHISポータルサイトJ-SHISmap Webインタフェース他サイトスマートフォンアプリケーションRESTfulAPI地図レイヤサービスハザードカーブサービス地点情報サービス表層地盤サービス深部地盤サービス地震検索サービスデータ蓄積層データ入力層GIS データセット地震動予測地図データベース確率論地震動予測地図データ震源断層を特定した地震動予測地図データ表層地盤数値データ図5 J-SHISマップのシステムアーキテクチャ深部地盤数値データ人口分布データ233.3 WebGIS J-SHISマップでは、操作性と情報の正確性を両立させるため、WebGISを用いて地震動予測地図を一般に公開している。ユーザはタブにより地図の種類を選択し、サイドバーにより震源断層の選択・表示切替えを行って所望の地図を簡単に表示させることができる。地図の移動・拡大縮小また、地名の検索による移動も容易である。表示した地図は「地図のリンク」機能により一意なURLを生成し、メール等によるユーザ同士の意思疎通がスムーズに行えるように配慮した。WebGISはコスト・保守性を考慮して全てオープンソースのコンポーネントから構成した。各コンポーネントとその特徴を表2に示す。特に地図部分にはOpenLayersとGoogle Maps APIを利用しているので、高品質なベース地図に、地震ハザード情報のレイヤを重ね合わせて閲覧することができる。ユーザが使い慣れたGoogle Mapsと操作感覚が同様であることも利点の一つである。GISデータを多重縮尺でWeb配信する場合、物理的な制約により帯域と画像容量が問題となることが多い。J-SHISでは、データ蓄積層では正確性と保守性を担保するためにGISデータとして地図を管理し、Webサーバでは帯域と容量を節約するために一枚のラスタ画像として保持している。ブラウザは地図を表示する際、必要な縮尺・領域のタイル画像をリクエストし、サーバはオンデマンドでGeoTiffファイルから切り出してタイルを作成して配信する。ただし、表示頻度の多い確率論的地震動予測地図の一部の画像については、全縮尺のプレキャッシュタイル画像ファイルを事前に作成しておく。一度生成したタイル画像ファイルはキャッシングされるため、表示速度やサーバ負荷は最適化されている。またMapServerにはWMS(Web Mapping Service) 配信設定がなされているので、相互利用を希望するWebGISシステムに対しては、WMSリクエストを処理して必要なレイヤ・領域の画像をオンデマンドで供給できる仕組みが準備されている。 一部の地図ではKMLファイルを公開しており、KMLファイルを読み込んだGoogle Earthはユーザの操作に応じて最適な分解能のWMSリクエストを発行して地震ハザードレイヤを表示できる。表2 WebGISコンポーネント一覧種別HTTPサーバ地図サーバWMSサーバタイルサーバデータベースJavaScriptライブラリ名称apache mapserver Ka-Map PostgreSQL PostGIS GDAL Proj4 OpenLayers Ext GoogleMapsAPI用途・特徴汎用的なWebサーバ代表的な地図サーバ。CGIとして動作する。ベクトルデータのラスタライズ、WMSの供給に利用最適なサイズのタイル画像を作成する。MySQLと人気を二分するRDBMS。空間データ処理用アドオン空間データ処理ライブラリ座標変換ライブラリ地図オーバレイライブラリAjaxアプリケーションを作成するためのルックアンドフィールライブラリGoogle Maps地図タイル取得API図6 Google Earthで東京都港区付近の表層地盤微地形区分KMLを表示した例MSS技報・Vol.23 244.地震ハザード情報公開の新たな形4.1 J-SHISポータル 2011年9月、J-SHISは地震動予測地図に関する情報をまとめて発信し、ハザード情報を知るだけではなく学ぶことのできるポータルサイトとしてリニューアルした。サイトの実装にはCMS(Contents Management System)を用いている。CMSとは、Webサイトのコンテンツを構成するテキスト、画像等のデータを体系的に管理し、統一されたデザインのHTMLを動的に生成することができるシステムである。J-SHISで採用したWordPressは現在最も人気のあるオープンソースの汎用CMSで、PHPとMySQLで実装されている。WordPressでは「テーマ」と呼ばれるデザイン・機能定義機能のカスタマイズが比較的容易で、データモデルとはしっかりと分離されている。プラグインで機能を追加することもでき、オープンソースのプラグインがインターネットから数多く入J-SHISMap のスタートボタン選択されたタブの記事リストタグクラウド手可能であることもメリットの一つである。J-SHISポータルはCMSを利用することで、J-SHISマップやアプリへの入り口としての機能、更新や機能追加をお知らせする機能、豊富な例題により使い方を解説する機能、地震ハザード評価の学習サイト機能を実装できている。WordPressでは、各記事に分類を行う「カテゴリー」属性と、記事のキーワード的な「タグ」属性を両方付与することができる。J-SHISポータルではさらにプラグインを追加して「関連記事」属性も付与した。カテゴリーによるツリー構造の移動、タグによる同種キーワードへのワープ、関連記事による横断的な移動という3つの移動手段をユーザに与えることで、たくさんの記事を隅々まで読んでもらう工夫をしている。また、Twitter、Facebook等のSNSボタンを各記事に置き、サイト内外の流動性も狙うこととした。図7 J-SHISポータルサイトのTOP画面スクリーンショット特選記事リストスマートフォンアプリページ国際展開ページAPI リファレンス解説スライド254.2 J-SHISWeb API J-SHISが公開する情報の相互利用を促進するため、J-SHISWeb APIを作成して2012年4月に公開した。J-SHISWeb APIを利用すると、J-SHISの管理するデータをHTTPにて直接検索・取得できるので、独自に作成したウェブページで地震ハザード情報や表層地盤データなどを表示したり、モバイル端末上で現在位置のメッシュに影響の大きい地震断層を検索するアプリケーションなどを作成したりすることが可能となる。 本APIは、取得した情報が永続的であることを明確にするため、"REST"なURLを用いて設計されている。REST(REpresentational State Transfer)とは分散システムを連携させるための設計原則で、Webの設計思想に従い、1ステートレス性、2情報操作メソッドの制限、3すべてのリソースをURIで一意に表現、といった項目からなる概念である。J-SHISは地震ハザードに関連する情報の一次的なWebリソースとして機能することが求められているため、RESTの概念に従った設計により外部利用者の利便性が高まる。また、RESTな設計はWebサーバの数で性能がスケールするため、今後APIの利用が増えた場合の対策としても重要である。リクエストに対するレスポンスはWebリソースの標準的な表現であるXML、 GMLの他、JavaScriptから利用しやすい JSON、 GeoJSONを選択可能とした。本APIの利用例としては、2012年11月現在では、朝日新聞デジタル「揺れやすい地盤 あなたの街は?」(http://www.asahi.com/ special/saigai_jiban/)などがある。 4.3 スマートフォンアプリケーション J-SHISがさらに多くの人々に閲覧され、防災意識の向上に資するためには、より高い操作性とユビキタス性、またユーザの状態を考慮した情報配信が重要である。これらの課題を解決するため、近年特に普及が進むスマートフォン上で動作する地震動予測地図閲覧アプリケーション「J-SHISアプリ」を開発した(藤原 他、2011)。スマートフォンは、通常の携帯電話の通信機能に加え、3G/Wi-Fi回線ネットワーク機能、高速な演算・描画性能、PCに匹敵する機能のWebブラウザ、大型・高解像度の画面、およびタッチパネルインタフェースなどを持つ。2008年ごろから Apple社のiPhoneの発売を契機に爆発的に普及が進み、現在では、Google社のAndroid OSを利用した端末も数多く販売されている。普及の背景には、端末の使いやすさもさることながら、開発環境がオープンであるためアプリケーションが多く開発されており、ストアと呼ばれる配布サイトで多種多様なアプリケーションのダウンロード・インストールが容易にできることがあげられる。 J-SHISアプリでは、J-SHISサイトで WMS配信している 250mメッシュ予測地図画像のうち、最新の確率論的地震動予測地図、想定地震地図、表層地盤地図、および深部地盤地図を閲覧することができる。背景地図には Google Mapsサービスを利用し、Street View(通常の道路地図)、Satellite View(衛星/航空写真)、Hybrid View(Streetと Satelliteの重ね合わせ)から選んで表示できる。予測地図レイヤの半透明度は連続的に変更できるので、背景地図の地物や地形と対応付けて見ることができる。タッチパネルインタフェースで地図を自由に移動でき、特にマルチタッチに対応している端末ではピンチズーム(二本の指を開く動作による拡大操作)も可能である。J-SHISサイト同様に、住所などから位置検索ができるほか、内蔵されたGPSを用い移動に合わせて現在位置をリアルタイムに更新することもできる。 本アプリケーションをインストールしたスマートフォンを手に街を歩けば、ハザードマップを実際の風景がリンクされた形で認識することができるため、固定された PC上で地図を閲覧するよりも、より実感を持ってハザード情報を認識できると考えられる。図8 J-SHISアプリ(iOS版)のスクリーンショット例確率論的地震動予測地図に主要活断層帯をオーバレイした状態(左図)、地図の選択画面(右図)5.今後の展望 J-SHISポータルサイトおよびJ-SHISマップは英語版が公開されており、国際的なアクセスにも対応している。今後、東日本大震災を経験した日本の教訓と知識を世界の地震ハザード評価に貢献するため、防災科研は3つの国際プロジェクトに参画し、弊社もWebの構築により情報発信に協力している。その一つ、"Seismic Hazard Assessment for the Next Generation Map"(図9)は日中韓の共同研究プロジェクトで、アジア地域での標準MSS技報・Vol.23 26図9 Seismic Hazard Assessment for the Next Generation MapのWebサイト的な地震ハザードマップ作成に向けた第一歩と位置付けられている。2012年9月、防災科研は、地震ハザード評価の世界標準モデルの構築を行う国際組織GEM(Global Earthquake Model、http://www.globalquakemodel.org/)に、運営委員会のメンバーとして参加することとなった。GEMには13の国と地域、企業、国際協力機構、世界銀行、国際連合等が参加しており、地震ハザード評価の国際間連携を行うにあたり非常に重要な提携が始まったと言える。今後、J-SHISとGEMが相互に地震ハザード評価の高度化に資するにあたり、MSSがシステム連携の一助になることができるように準備を始めている。6.むすび 全国地震動予測地図公開システムから始まったJ-SHISは、地震ハザード評価に関わる全ての情報のポータルサイトに成長した。MSSがそのシステム構築に全面的に携われたことは誠に喜ばしい。一方で、被害地震という、人間の寿命よりも再現間隔が長くバラツキも大きい確率事象の理解は難しく、広く国民が地震ハザード評価情報を活かして活動する段階には至っていない。多くの人に地震ハザードへの理解を深めてもらえるようJ-SHISポータルを一層充実させ、さらにはMSSが構築に携わった防災科研の情報公開システムである防災地震Web(http://www.seis.bosai.go.jp/)などの地震情報との融合により、災害発生の事前・事後をつなぐリスクコミュニケーションの形も模索していきたい。参考文献⑴ 防災科学技術研究所、「全国地震動予測地図」作成手法の検討、防災科学技術研究所 研究資料第336号,2007 ⑵ 防災科学技術研究所、地震動予測地図の工学利用、防災科学技術研究所 研究資料第258号,2004 ⑶ 地震調査委員会、震源断層を特定した地震の強震動予測手法(レシピ),2008 ⑷ 藤原広行、他、地震動予測地図閲覧スマートフォンアプリケーションの開発、JPGU Meeting2011