テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:ロケット・宇宙機・人工衛星開発

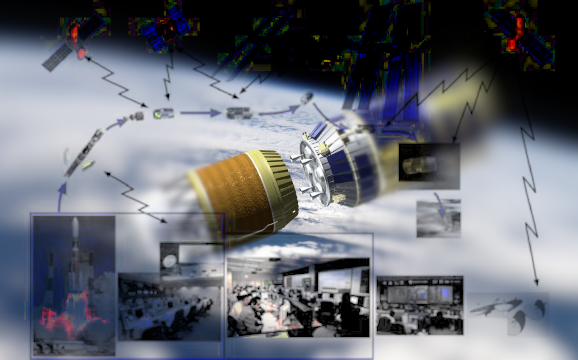

HTV技術実証機の運用準備及び運用結果

H-II Transfer Vehicle(HTV)技術実証機の運用は、日本では初めてとなる有人宇宙機へのランデブ飛行を伴うものであった。我々はこの日本初の試みに官民一丸となって挑戦し、運用準備及び運用を着実に遂行してプロジェクトを成功に導いた。本報告では、今回得た知見を今後のランデブ運用技術や有人宇宙飛行運用技術に活用していくため、我々の運用準備及び運用段階における成果について整理する。

参考情報:

HTV技術実証機の運用準備及び運用結果 The operation preparation and the operation result of HTV Demonstration Flight 佐藤 康之* 向山 靖彦* 永吉 理恵** 吉村 恵* 林 茜* 柴田 智* 浅川 佳織* 新井 啓太* 前田 真紀*** 桐谷 浩太郎† Yasuyuki Sato, Yasuhiko Mukaiyama, Rie Nagayoshi, Megumi Yoshimura, Akane Hayashi, Tomo Shibata, Kaori Asakawa, Keita Arai, Maki Maeda, Kotaro Kiritani 1 *鎌倉事業部 宇宙第二技術部 **同事業部 宇宙第一技術部 ***宇宙航空研究開発機構 †三菱電機株式会社小特集 H-II Transfer Vehicle(HTV)技術実証機の運用は、日本では初めてとなる有人宇宙機へのランデブ飛行を伴うものであった。我々はこの日本初の試みに官民一丸となって挑戦し、運用準備及び運用を着実に遂行してプロジェクトを成功に導いた。本報告では、今回得た知見を今後のランデブ運用技術や有人宇宙飛行運用技術に活用していくため、我々の運用準備及び運用段階における成果について整理する。 The H-II Transfer Vehicle (HTV) Demonstration Flight was Japanese first rendezvous flight to the manned space station. To accomplish this project, we have pursued the operation preparation and the operation of the HTV steadily in a body. We organized the recipe of our experience to apply it to the future operations like advanced rendezvous flight and manned space flight. 1.はじめに HTVは、国際宇宙ステーション(ISS)へ食糧や衣類、各種実験装置などを補給し、その後、用途を終えた実験機器や使用済の衣類などを積み込み、大気圏に再突入して燃焼廃棄することをミッションとして開発された、日本独自の宇宙機である。軌道上への打ち上げはH-IIBロケットにて行われ、軌道投入後は高度と位相を調節しながらISSに接近し、宇宙飛行士の操作するロボットアームでキャプチャされ、ISSへと結合される。ISS係留期間を終えたHTVは、再びロボットアームにてISSから分離され、リリース後は次第に高度を下げ、最終的に南太平洋上空の大気圏に再突入する。HTVの飛行プロファイルを図1に示す。 HTVプロジェクトでは、開発初期の段階から運用の重要性が認識され、1990年代に始まった技術実証機の機体開発と並行して運用検討を開始した。 当時、日本のランデブ技術に関しては、前身となる技術試験衛星Ⅶ型「きく7号」(ETS-Ⅶ)が唯一の実績であり、有人宇宙機であるISSへのランデブは、日本にとって初の試みであった。最も苦労したのは、運用検討において、国際的協調運用を念頭に置く必要があったことと、今まで経験したことの無い高い安全要求をクリアする必要があったことである。無人の衛星における安全要求とは、故障等の異常が発生した場合の衛星本体に対する安全を保障するための要求であるが、ISSに接近する宇宙機に対しては、ISS(つまりは宇宙飛行士の人命)が安全保障の対象となる。これは、ETS-Ⅶのような無人宇宙機同士の安全要求に比べて非常に厳しいものであった。なお、アメリカ航空宇宙局(NASA)には安全要求に対するコンプライアンスを審査する専門の部門が存在する。 我々がこれらの要求に応えるべく、打上前に整備した運用手順書の数は約1,800件に達し、実施した訓練は大小併せて100回を超えた。 次章以降において、これらの手順書を如何に整備し、使いこなせるようになったかを述べ、技術実証機の運用結果を報告し、最後に今後の展望について述べる。 H-II Transfer Vehicle(HTV)技術実証機の運用は、日本では初めてとなる有人宇宙機へのランデブ飛行を伴うものであった。我々はこの日本初の試みに官民一丸となって挑戦し、運用準備及び運用を着実に遂行してプロジェクトを成功に導いた。本報告では、今回得た知見を今後のランデブ運用技術や有人宇宙飛行運用技術に活用していくため、我々の運用準備及び運用段階における成果について整理する。 The H-II Transfer Vehicle (HTV) Demonstration Flight was Japanese first rendezvous flight tothe manned space station. To accomplish this project, we have pursued the operation preparationand the operation of the HTV steadily in a body. We organized the recipe of our experience toapply it to the future operations like advanced rendezvous flight and manned space flight.HTV技術実証機の運用準備及び運用結果The operation preparation and the operation result of HTV Demonstration Flight佐藤 康之* 向山 靖彦* 永吉 理恵** 吉村 恵* 林 茜* 柴田 智* 浅川 佳織* 新井 啓太* 前田 真紀*** 桐谷 浩太郎† Yasuyuki Sato, Yasuhiko Mukaiyama, Rie Nagayoshi, Megumi Yoshimura, Akane Hayashi, Tomo Shibata, Kaori Asakawa, Keita Arai, Maki Maeda, Kotaro Kiritani図1 HTV飛行プロファイルMSS技報・Vol.21 2 運用コアフローは、システム、各サブシステム、地上設備、運用担当の認識の齟齬を排除しながら技術調整を行う際に非常に役立った。また、機体や地上設備への処理要求や、運用に使用する機能も同時に整合を取っていくことができたため、設計への要求漏れが無いか効率的にチェックする手段にもなった。 運用コアフローが充実し、ノミナルの運用手順が確立していくと、次にオフノミナル手順についての検討に着手した。一般的な人工衛星とは異なるHTVの特徴として、①ISSへの安全確保のため、早急な異常対処が必要②NASAとの協調運用のため、スケジュール変更が容易ではない③太陽電池パドルを持たないため、電力リソースの制約から軌道上寿命が短い という3点が挙げられる。これらの特徴から、HTVは軌道上の不具合に対して可能な限り素早く処置、復帰させる必要があり、そのためには考えられうる異常対処手順を、予め全て準備しておく必要があった。 全ての手順を漏れなく網羅するために、以下のような多方面からのアプローチを行った。①機体開発側で作成した故障モード影響解析の結果に対する運用手順をリスト化②機体設計者と運用経験者が、想定される異常事象に対してフォルトツリー解析を作成し、その結果に対する運用手順をリスト化③ノミナルの運用コアフローをベースに、それぞれのイベント失敗時の対処手順をリスト化④機体設計の要求仕様書で要求された機能が全て動かせるような運用手順をリスト化⑤NASAの安全要求に対する機体設計解と運用解を定義した文書から、運用解の手順をリスト化 これらの活動でリストアップされた手順から、重複するものや運用手順書とは別の手段で対処するものを除い2.運用手順書の整備2.1 運用手順の検討 HTV運用システムの概略を図2に示す。HTVは地上のアンテナとの直接的な通信手段を持たず、米国のデータ中継衛星システム(TDRS)を利用し、経度方向に分散配置された3機のTDRS衛星により、連続的な可視を確保している。過去にTDRSを利用した運用実績として我々が関わったプロジェクトとしては、宇宙実験・観測フリーフライヤ(SFU)、ETS-Ⅶがある。SFUはスペースシャトルによる回収時、NASAとの協調運用を実施し、ETS-Ⅶは前述の通りランデブ技術の実証を行った衛星である。 HTVは、TDRSだけでなくISSと直接通信する装置も搭載している。例えば地上からHTVにコマンドを送信する際、HTV運用設備→ISS運用設備→TDRS運用設備→TDRS→ISS(厳密にはさらに日本実験棟「きぼう」に搭載された装置を介して)→HTVという非常に長い経路をたどることになる。このように、ISSを含めて複雑で相互に関係しているシステムを運用することになるため、作業開始時から整然と手順を整備することは困難であった。そこで、最初にHTVの機体を構成する各サブシステム開発者からの運用要求を収集し、各種制約及びNASAとの協調運用を考慮しながら手順を組み立てていった。収集項目の設定にはSFU、ETS-Ⅶの経験が役に立った。 サブシステムからの要求を収集後、システム全体を運用する観点でそれらを統合し、時系列に配置していくことで、運用手順が誰の目から見ても想像できる形にした。これを運用コアフローと呼んだ。運用コアフローの記述項目を表1に示す。データ中継衛星(TDRS) GPS データ中継衛星(TDRS)H-IIB / HTV 分離H-IIB/HTV SeparationランデブフェーズRendezvous Phase ISS 離脱フェーズDeparture from ISSISS ControlCenter-Houston宇宙ステーション種子島宇宙センター 管制センタ筑波宇宙センターTsukuba Space CenterTanegashima Space CenterHTV 運用管制室(HTV Mission Control Room:HTVMCR)TDRS ControlTDRS管制センタ軌道離脱De-orbit再突入DestructiveRe-entryISS 近傍運用フェーズISS Proximity OperationsH-IIA/B管制センタ図2 HTV運用システム提供 宇宙航空研究開発機構(JAXA)No 項目1 イベント2 担当サブシステム/モジュール3 実施タイミングと所要時間4 コマンドと送信タイミング5 HTV機体(HW/SW)に対する処理要求6 地上モニタ項目7 地上運用設備への特別な処理要求8 使用する地上設備機能(計画系)9 使用する地上設備機能(管制系)10 地上オペレータへの特別な運用要求11 NASA(ISS、TDRS)への運用要求12 宇宙飛行士への運用要求表1 運用コアフローの項目3小特集スは、詳細運用フローと呼ばれる。サンプルを図3に示す。 詳細運用フローができあがると、国内の関係各社でレビュー、議論し、国内で運用手順の認識を合わせた上で国際会議の場に提示し、合意を得ていくプロセスを繰り返した。 ノミナル手順については、設計者ではなく運用準備担当が全て原案の検討及び作成を行い、その他のオフノミナル手順についても一部検討及び作成を実施した。また、1,800件全ての手順に対してレビューを実施した。その過程において、設計まで踏み込んだ確認を行い、全ての手順の目的や内容を把握することで、手順の組替えが他に及ぼす影響等も判断できる知識を身に付けていった。これにより、NASAからの変更提案を受けても素早くその可否や影響を判断することができ、国際会議における調整をスムーズに進行することができた。2.3 運用手順書の検証 運用手順書に含まれるテレコマシーケンスの妥当性は以下の観点で確認した。①実機試験手順との比較(運用固有の手順に関して、可能なものは実機試験を提案)②シミュレーションモデルがあるものはシミュレータを利用して検証(シミュレータには実機と同じ搭載ソフトウェアが使われている)③実機やシミュレータによる確認が困難な手順は、機体設計者と運用担当者にて机上レビュー また、運用手順書中のコマンドパラメータを自動抽出するツールを作成し、パラメータの入力漏れやフォーマットの齟齬が無いか等を電子的にチェックした。コマンドパラメータの値に対しては、レビュー観点によって種類を分類し、各サブシステム設計者の点検を受けた。 以上は詳細運用フローの段階から可能な確認手段であるが、詳細運用フローから変換した運用手順書に対しては、表2に示す項目の検証を実施した。 1,800件全ての手順書の電子的なチェックと目視確認を実施するとともに、全サブシステムの検証進捗状況を管理し、打ち上げまでに全ての検証作業を完了した。た結果、最終的に整備すべき運用手順書は約1,800件となった。なお、通常の衛星運用では多くてもこの3分の1程度である。2.2 運用手順書の作成 機体設計が進み、テレメトリ・コマンドデータベースができあがると、運用コアフローと運用手順リストを元に、具体的なテレメトリ・コマンドシーケンスの作成を開始した。この時、フローチャートを容易に描くことができるようなテレメトリ・コマンドシーケンス構築ツールを利用した。このツールは、テレメトリ・コマンドデータベース情報をそのまま利用できるため、手入力による誤記が発生しないというメリットがあり、電子的に運用設備で読み込める手順書への変換が可能である。このツールによって作成したテレメトリ・コマンドシーケンSTARTEXIT1COM1050_10S_TX_CHG_A_to_BVer.200903063コマンド送信Type-B 確認/ 変更(COP 制御停止)4TX(A 系)offHTVOCSC:COM1004C I-Xmtr-A_OFF-Hazardous F2TX 切替実施時刻をMCC-H に連絡5TX(B 系)onHTVOCSC:COM1002C I-Xmtr-B_ON_BIU1C:COM1003C I-Xmtr-B_ON_BIU27TLM 確認HTVOCST:COM1003T I-Xmtr-A_ST- X = OFFT:COM1004T I-Xmtr-B_ST- X = ON6再捕捉(GCMR)MCC-H/WSCReturn Service ReacquisitionTX off 後リターンリンクが切れたことを確認する。TX on 後リターンリンクが再開することを確認する。再捕捉に数秒図3 詳細運用フロー整合性確認■詳細運用フローとの整合性■運用手順書仕様との整合性■テレメトリ・コマンドデータベースとの整合性■地上設備との整合性運用性確認■時間的成立性の確認■内容妥当性の確認■手順書の使いやすさ表2 運用手順書検証項目MSS技報・Vol.21 4 我々は運用担当者として訓練に参加するとともに、「ランデブ飛行中」の約70回の訓練に対して、国内とNASAを含む訓練全体(スケジュールを含む)のマネジメント、運用担当者の育成計画の支援及び訓練シミュレータに模擬させる故障内容(異常ケースは30ケース以上を準備)の検討を担当し、実際の運用に近い訓練環境を提供してきた。HTV飛行中の訓練対象フェーズを図5に示す。3.3 訓練実施までの作業 訓練計画から運用者認定までの作業の流れを図6に示す。我々は訓練計画/調整、スケジュール調整、訓練準備作業と当日の訓練進行を担当した。具体的な作業を以下にまとめる。⑴ 訓練計画/調整 国内訓練及び日米合同訓練の計画を立案する。またNASAを含めた関係者との調整を行う。HTV技術実証機では日米合同訓練を30回以上実施し、その準備の為に2.4 運用手順書の維持改訂 当初は市販の表計算ソフトで運用手順書の改定履歴と最新版の管理を実施していた。しかし、HTVは他衛星に類を見ない大量の運用手順書があり、さらには訓練結果やNASAとの技術調整、実機の試験結果の反映等で頻繁に手順書の修正が発生するようになると、従来の管理方法では非常に煩雑、かつ人為的なミスを招く可能性が出てきた。そこで、ソフトウェア開発部門で実績のあるフリーのバージョン管理ソフト「Subversion」と「Trac」を導入することを決定した。その結果、構成管理の確実性を高めることができたことに加え、維持管理情報を人が記録する時間が大幅に削減され、作業の効率化を実現できた。3.運用訓練3.1 運用訓練の目的 準備した約1,800件の運用手順書を使いこなし、どのような事象にも素早く的確な対処ができ、且つ各運用者が各自の役割を認識して協調できるようになることを目的として、100回を超える運用訓練を実施した。訓練風景を図4に示す。 なお、HTVの運用は、訓練を通じて運用者としてのスキルが十分身に付いたかどうかが評価され、認定を受けた者のみ運用への参加が認められる。3.2 運用訓練の分類 訓練形式の分類を表3に示す。訓練はHTVの運用フェーズによってさらに分類することができ、大きく分けて「ランデブ飛行中(離脱・再突入を含む)」、及びISSに係留している状態の「係留中」の2種類がある。(2009 年5 月8 日の国内訓練の様子)(2009 年6 月3 日の日米合同訓練の様子)図4 訓練風景図5 訓練対象フェーズ訓練カテゴリ名説 明Paper Simulation 国内、または国内外の運用担当者により、実時間に沿って紙面の運用手順書を読み合わせていく。国内訓練国内の運用担当者のみで実施する。シミュレータを動作させ、実際の運用設備を使用して、テレメトリ・コマンド運用を模擬する。NASAとの協調運用が不要なISSから遠い場所での訓練が主な対象であるが、NASAの代理役を立てて協調運用を模擬した訓練も実施する。日米合同訓練(Joint訓練)日米の運用担当者が合同で実施する。シミュレータを動作させ、日本側は実際の運用設備、米国側は模擬設備を使用して、相互のテレメトリ・コマンド運用を模擬する。NASAとの協調運用が開始されるISS近傍、及びISSのロボットアームでキャプチャされてからISSへの結合、さらにISS係留中の訓練を対象とする。表3 運用訓練の分類5小特集 DISの導入によって、日米それぞれのシミュレータが見た目上は一つのシミュレータとして動作することが可能となり、HTV/ISSの複雑なシステム同士のインタフェースをリアルに模擬した訓練が可能となった。4.運用結果 我々は運用において主に計画立案と手順進行を担当した。いずれもHTV/ISS/地上ネットワーク、ランデブ技術、NASAとの協調運用の総合的な知識と高度なスキルが求められるポジションであり、開発当初から運用準備を行ってきた我々の知見が生きるポジションであった。 図8に運用管制室の俯瞰図を示す。我々が主として担当したポジションと役割を以下に示す。・RNDV :軌道/計画とりまとめ担当・HTVPLAN#1 :計画立案(NASA I/F)担当・HTVPLAN#2 :計画立案(国内手順)担当・SYS-J :手順進行担当・CMD :コマンド送信担当NASA側の訓練担当(STL:Station Training Lead)との電話会議等による調整をほぼ毎週実施した。⑵ スケジュール調整 訓練計画を基に国内訓練及び日米合同訓練のスケジュールを調整する。スケジュールの調整においては、国内外の会議、審査会、地上設備のメンテナンスや他の作業(運用前の地上設備のインテグレーション試験等)での地上設備使用計画、更に日米合同訓練ではISSの宇宙飛行士の訓練参加、設備制約によるスペースシャトル運用期間の回避を考慮し、調整を実施した。この作業は調整先及び調整アイテムが多く週単位の見直しが必要である。⑶ 訓練準備作業 訓練シナリオについて異常を含めて検討を実施し、NASAを含む国内外の有識者の意見を取り入れて決定する。決定したシナリオは、NASAの訓練担当者と協力して異常シナリオの投入計画を作成する。また、訓練参加者向けに、訓練の集合時間、訓練対象となる詳細な運用フェーズ、初期条件等の情報を記載した資料を作成して配布する。さらに、訓練の前日までに、対象シナリオに対する訓練シミュレータの動作確認を実施する。日米合同訓練の場合は、動作確認も合同で実施することがある。3.4 訓練で採用された新しい取り組み HTVの訓練では、「分散シミュレーション(DistributedSimulation:DIS)」の技術が採用された。これは複数の場所にあるシミュレータ(コンピュータ)同士をネットワークで接続し、あたかも一つのシミュレータが動作しているかのように見せる仕組みである。今回この技術をHTVプロジェクトにおいて初めて宇宙分野で実用化した。DISの概念図を図7に示す。図6 訓練計画から運用者認定まで図8 HTV運用ポジション図7 HTVにおけるDIS実装概念図MSS技報・Vol.21 6③大部分のメンバに他衛星の豊富な運用経験があったこと。④手順検討の際には、設計図レベルにまで踏み込んで妥当性を確認したこと。⑤主要サブシステムの設計者が身近にいたため、連絡を密に取れたこと。⑥各社間で良好な関係を維持できたこと。 今後のHTVシリーズ及びCygnus支援においては、これらの要因と技術実証機での経験を活かし、それぞれのプロジェクトを成功させていきたい。 事前に十分手順を準備し、繰り返し訓練を積んできたことにより、想定外の事象が発生した際も、リアルタイムで的確な判断を下し、行動することができた。この結果、実際の運用では、HTVの飛行は計画通り、全て図1のプロファイルに沿ったものだった。 主なイベントの具体的な日時を以下に記載しておく。2009年9月11日午前2時01分(JST)種子島宇宙センターよりHII-Bロケットによって打上げられたHTV技術実証機は、7日間かけてISSに接近し、9月18日午前4時51分(JST)に宇宙飛行士の操作するロボットアームにてキャプチャされた。およそ42日間の係留期間を経て、10月31日午前2時32分(JST)にISSを離脱、2日後の11月2日午前06時26分(JST)頃、大気圏に再突入を果たした。今後の展望 HTVは確定しているだけでも2015年まで1機/年のペースで打ち上げが予定されており、ISSの運用が延長されれば、さらに追加打ち上げが見込まれる。また、HTVをベースに発展させたカプセル回収型や、有人化も検討が進んでいる。さらに、アメリカの民間輸送機CygnusがISS近傍域通信システムを搭載することを決定したため、ISS側の通信装置はHTVと同じシステムを共用することになり、Cygnusの飛行時には我々HTV運用チームが通信システムを運用支援することになる。CygnusはHTV同様、ISSへの物資輸送が目的であり、ISSの運用が続く限り、打ち上げが続くことが予想される。 以上のような状況から、HTV技術実証機の運用準備と実運用によって示された我々の運用技術力が、長期間に亘って求められていくことは確実である。 HTVの運用には高度な知識と経験、さらにはNASAとのインタフェースが可能な語学力が求められるため、運用技術者の養成には年単位での時間を要する。今後5年以上は続く長期間プロジェクトであることから、運用技術者の世代交代は避けられないため、長期的な視野での若手技術者の育成と技術継承が必要である。5.おわりに HTV技術実証機成功の要因を運用準備の観点で考えてみると、以下のことが挙げられる。①業務に携わったコアメンバがSFU、ETS-Ⅶの運用経験者であり、なおかつHTVランデブ技術の集大成である姿勢・軌道誘導制御系の搭載ソフト設計にも携わっていたこと。②HTV機体試験の経験者がいたこと。7小特集