テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:防災・環境システム

大規模災害における救護支援システムの開発

大規模災害発生時には、多くの負傷者が発生し1人でも多くの人命を救助するには行政機関および医療機関が迅速で効率的な救護活動を展開しなければならない。しかし、これを実現するためには、災害の状況、重症者の発生状況および医療機関の状況等を一元的に正確に把握し救護活動組織全体でこの情報を共有することが不可欠である。このシステムでは災害に影響を受けない通信手段として、JAXA(宇宙航空研究開発機構)が開発したETS-Ⅷ(技術試験衛星Ⅷ)を使用すること、およびトリアージを携帯端末とトリアージタッグに貼り付けられたRFID-ICタグを使用して行い、情報を衛星経由で災害医療救護本部に送信することで災害における負傷者情報の一元的な管理を可能にした。その他このシステムでは、負傷者の症状に関する情報、応急処置の情報、負傷者の効率的搬送を目指した搬送指揮に関する機能、負傷者発見場所の記録など、災害救護支援に求められる、主要な機能を実装した。本稿では当社が開発したこのシステムの構成、各組織における運用、および機能について報告する。

参考情報:

- この技術レポートは、当社が展開する公共・エネルギー事業の防災・環境システムソリューションに係る技術について著述されたものです。

- 防災・環境システムソリューションは、つくば事業所が提供しています。

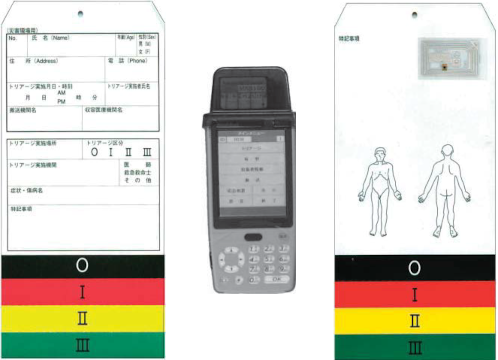

大規模災害における救護支援システムの開発Development of Large-scale Disaster Relief Support System大谷 信博*Nobuhiro Otani大規模災害発生時には、多くの負傷者が発生し1人でも多くの人命を救助するには行政機関および医療機関が迅速で効率的な救護活動を展開しなければならない。しかし、これを実現するためには、災害の状況、重症者の発生状況および医療機関の状況等を一元的に正確に把握し救護活動組織全体でこの情報を共有することが不可欠である。このシステムでは災害に影響を受けない通信手段として、JAXA(宇宙航空研究開発機構)が開発したETS-Ⅷ(技術試験衛星Ⅷ)を使用すること、およびトリアージを携帯端末とトリアージタッグに貼り付けられたRFID-ICタグを使用して行い、情報を衛星経由で災害医療救護本部に送信することで災害における負傷者情報の一元的な管理を可能にした。その他このシステムでは、負傷者の症状に関する情報、応急処置の情報、負傷者の効率的搬送を目指した搬送指揮に関する機能、負傷者発見場所の記録など、災害救護支援に求められる、主要な機能を実装した。本稿では当社が開発したこのシステムの構成、各組織における運用、および機能について報告する。In the occurrence of large-scale disaster, rapid and smooth relief activities should be taken by the governmental organization and disaster medical organization to save more than even single injured people. In order to solve this, headquarter must obtain real-time information about the development of casualty and capacity of hospitals and this information should be shared by whole disaster organization. We developed a system that would enable disaster medicine headquarters to collect real-time information about injured people and unify management of rapid and correct information by using JAXA-developed ETS-Ⅷ(Engineering Test Satellite-Ⅷ) would not be affected by the occurrence of disaster and using handy terminals and RFID-IC tags for triage. In this system, primary required function such as symptom information, first-aid action information, transportation support function enabling effective management are also implemented. Regarding configurations of the system, system operations at each organization, and system features are reported here. 1.はじめに災害医療では救護活動を円滑に行うためには4つの“T”すなわち、通信:Telecommunication、搬送:Transportation、トリアージ:Triage、初期治療:early Treatmentが重要とされている。特に重要なのは通信であり、災害医療救護本部(以下本部という)では、災害現場や救護所の負傷者と負傷の程度の状況、病院の負傷者数と収容能力、時間とともに増加する負傷者数の予測などは災害救護活動を統括指揮する上で不可欠な情報である。しかしながら、現状ではこれらの情報を迅速に正確に収集することができるシステムを備えている自治体や災害救護組織はほとんど存在しない。また、救護活動においては、災害現場や救護所では、負傷者の治療*東京事業部iNET事業開拓室および搬送の優先順位を決定するトリアージが行われ、このトリアージ情報は負傷者の状況を把握する上で有用な情報源となるが、現在では負傷者の情報はトリアージタッグに手書きで記入されているため、トリアージタッグの回収や情報の集計には多くの時間と労力を必要とし、リアルタイムでの正確な状況把握が困難であるという問題が挙げられる。また、大規模災害発生時には通信インフラの破壊や、携帯電話などの輻輳(ふくそう)が発生するため災害状況の把握をさらに困難にしている。情報が一元的に集約管理されていないために以下のような様々な混乱を生じる恐れがある。蘆災害における負傷者の全体数と状況が把握できない。蘆発災後の負傷者増が予測できないため、支援要請など適切な対策を取ることができない。1蘆災害拠点病院(病院など)の収容力が不明で、特定の病院に負傷者が集中する。蘆被災者の家族や親族は、負傷者の状況が全くわからない。蘆災害の状況や、救護活動の状況が正確に記録として残らないため、今後の防災対策に必要な貴重な情報が残らない。過去の災害でも、負傷者であふれる病院や救護所、医師や看護師の不足で必要な救護が得られないといった現象はよく報道されるところである。この問題を解決するため、このシステムでは、災害に影響を受けない通信手段としてJAXA(宇宙航空研究開発機構)が開発したETS-Ⅷ衛星を使用し、災害現場、救護所および病院等で行われるトリアージの際、トリアージ情報を携帯通信端末で入力する方法をとることにした。これによって、本部に負傷者の情報が自動的に収集され、災害現場、救護所および病院の負傷者数と負傷の程度を本部でリアルタイムに把握することが可能となる。さらに、このシステムではトリアージ情報以外に救護活動で必要となる以下の機能も実装し救護活動全体の効率化が図れるようにしている。蘆症状の記録蘆負傷者情報(個人情報、発見場所)蘆症状の記録蘆搬送指示業務蘆応急処置の記録なお、端末で入力された情報はトリアージタッグ(図1)に貼り付けられたRFID-ICタグにも記録し衛星回(表)(裏)RFID-ICタグ線にアクセスできない場所でも負傷者の情報を参照できるようにしている。2.トリアージとはこれまで、トリアージという言葉を説明せずに使用してきたが、ここで簡単に説明しておく。トリアージとは、災害発生時など多数の負傷者が同時に発生した場合、負傷者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位を決定することをいう。(1)災害医療の目標は、「負傷者の最大多数に対して、最良の結果を生み出す」(The best for greatest number of victims)ことである。日常の医療行為とは大きく異なり、最大多数の至福を達成する唯一の目標は、助けうる負傷者を一人でも失わないようにすることである。この作業を行うための最初のプロセスをトリアージ※1という。具体的には、次の3点からなる。盧 緊急度や重症度を評価(識別区分の決定)盪 この識別区分を第三者に伝達(トリアージタッグを使用する)蘯 搬送や処置において識別区分を順守トリアージの識別区分は、治療や搬送に際し優先順位※1 語彙の由来:トリアージ(Triage)はフランス語の「Trier」から由来し、ある基準で物をえり分ける(英語のsort)ことを意味する。本来、コーヒー豆や羊を品定めし、区分する際に使用される用語であった。ナポレオンの軍医総監で外科医Baron Larrey が、戦場での負傷者を選別するシステムとしてこの用語を用いた。その目的は、今日の災害医学の概念とは異なり、兵力の保持のために戦線復帰が可能と思われる負傷者を選別し、優先して治療を受けさせるためであった。黒以外の色分け部分はミシン目がありもぎ取れるようになっている。また、通常は3枚複写になっていて、1枚目は「災害現場または災害現場付近の救護所」で、救護活動の統括機関が保管、集計する。搬送地区にて搬送機関および収容予定の災害拠点病院名を記入してから切り離す。2枚目は「搬送機関用」で、消防機関など搬送した機関が保管、集計に利用する。救急車など病院に引き渡す直前に切り離す。3枚目は「収容災害拠点病院用」で患者情報、予診票、診療録の代用に用いる。図1 標準トリアージタッグMSS技報・Vol.19 2開発技術の高いものから、緊急治療群、準緊急治療群、非緊急治療群、死亡群に分け、トリアージ区分をそれぞれ、I(赤)、Ⅱ(黄)、Ⅲ(緑)、0(黒)とする。トリアージタッグの色分けでは、それぞれ、赤、黄、緑、黒をあてる。この区分と色分けは世界共通である。トリアージは一回だけ行われるのではなく、何度も繰り返し実施される。災害現場や救護所では、一次トリアージ(大まかな篩い分けトリアージ)が行われ、病院でも再度トリアージ(二次トリアージ)が実施される。トリアージを実施する人をトリアージオフィサーと言い、通常は、医師、看護師、救急救命士などが担当するが、緊急時には知識を有する一般市民がトリアージオフィサーになっても良いことになっている。3.トリアージ情報を電子化する携帯通信端末携帯通信端末(以下端末という)をトリアージに活用することで、負傷者の情報が電子化され、衛星回線経由で、全ての負傷者の情報を本部に収集することが可能となる。ただし、このシステムで使用する端末は、直接衛星にアクセスするものではなく、WiFi(無線LAN)機能を有し、次項で述べる衛星通信設備を介して衛星通信を行う。従ってこの端末の使用は衛星通信のみに限定されず、地上波無線通信のゲートウェイ設備を経由する方法でも運用することが可能である。このシステムにおいて端末に求められる機能・性能は以下の通りである。蘆無線LANインターフェースを備えている。-WiFi準拠蘆RFID-ICタグ リード/ライト機能を有する。蘆現場など悪環境での使用を考慮し衝撃に対する対策がとられている。蘆QVGA(320×240ドット)以上の解像度のディスプレイでタッチパネル機能を有する。蘆テンキーボードを備える。蘆小型軽量であること。蘆バッテリーでの運用可能時間が6時間以上である。蘆屋外での使用を考慮し、できるだけ画面が明るく視認性の良いディスプレイを備える。図2に端末の外観を示す。負傷者の救護に一刻を争うトリアージの現場ではできるだけ簡単にかつ迅速にデータ入力が可能な方法が望まれる。このシステムでは、以下の方法を採ることにより迅速なデータ入力の実現を目指した。蘆端末の操作は表示画面のタッチパネルで行い、全て指で操作できるようにする。蘆メニューおよびボタン選択方式による簡単な入力方法を採用。蘆情報はできるだけコード化された情報を取り扱い、テキストでの入力を最小限にする。例えば意識レベルの評価ではJCSコード※2を使用する。また、症状の記述ではAIS90 update98※3(3)を採用する等。JCSおよび、AISの入力では、これらに詳しくない人でも入力できるように、メニュー選択方式でコードの絞り込みができるようにしている。蘆負傷者の個人情報における住所の入力では郵便番号で住所の入力を省力化し、郵便番号がわからない負傷者のために郵便番号検索機能も搭載した。蘆負傷者発見場所の入力では、発見場所の住所を入力するのではなく、地図をポインティングする方法で緯度経度を入力できるようにした。蘆負傷部位の入力では人体図をポインティングすることで部位を指定できるようにした。蘆トリアージや、症状の入力における実施場所、実施者は端末ごとに初期設定することで入力の省力化を図った。※2 JCS(Japan Coma Scale)とは、意識レベルを該当する症状によってコード化するものである。同種のものでより詳しく症状をコード化できる、GCS(Glasgow Coma scale)というものもあるが、日本ではJCSの方が普及しているため、このシステムではJCSを採用することとした。※3 AIS90 update98は、米国自動車医学振興協会(AAAM:Association for the Advancement of Automotive Medicine)が刊行しているAIS:Abbreviated Injury Scale, 1990 Revised Version Update 98で、1971年に自動車事故の際に人体に生じた損傷をスケール化するために開発されたものであり、外傷例と重傷度スコアが解剖学的構造別にまとめられている。国内では、有限責任中間法人 日本外傷学会並びに財団法人 日本自動車研究所 監訳による日本語対訳版がへるす出版より刊行されている。なお、本システムでの利用については、日本外傷学会より利用の許可を得ている。RFID-ICリーダWiFi(無線LAN) 3図2 端末外観このほか、このシステムは、紙のトリアージタッグの代替となるものであるから、トリアージタッグの記載項目欄に準じた情報の入力が可能になることを前提とした。先に述べた、コード化された情報の取り扱いは、入力を省力化することのみならず、通信容量および記憶容量を圧縮する効果があること、また、従来、医師が手書きで記述していた症状の記述にJCSコードや、AIS90 updete98を用いることで、標準化された症状の表現が可能となり、時間の経過に伴う重傷者、軽傷者の発生状況を予測するために活用したり、災害の後、今後の防災対策を検討するために行われる災害の分析・評価に有用な統計情報として活用することを可能にする。WiFi図3 ETS-VIIIポータブル端末IC WiFi衛星通信4.通信網に直接アクセス可能なポータブル端末端末の通信を衛星通信に中継するため、衛星に直接アクセス可能なETS-Ⅷポータブル端末を利用する。ポータブル端末(4)は、端末とWiFiで接続され、端末に高速な衛星通信環境を提供する。図3にETS-Ⅷポータブル端末の外観を示す。なお、衛星回線の通信速度は、以下の通りとされている。64、128、384、512kbps(内蔵アンテナ使用時)768kbps(外部アンテナ75cmφ折り畳み式使用時)1.5Mbps(外部アンテナ1.2mφ径使用時)5.災害救護支援システムの概要このシステムの概要を図4に示した。各救護所、病院、搬送機関には複数台の端末が配備され、これらの端末から負傷者の情報が本部に集められる。負傷者の情報は、主に、災害現場、救護所および病院で実施されるトリアージ情報から得るものとしている。負傷者の識別にはトリアージタッグのIRFID-ICタグが用いられ、負傷者の情報は、RFID-ICタグにも記録される。また各、災害現場・救護所および病院(以下場所という)におけるシステム構成は図5のようになる。ETS-VIII救護情報コンソール災害救護支援データベース救護所・災害現場災害医療救護本部WiFi WiFi救急ヘリ近隣災害拠点病院遠隔災害拠点病院図4 災害救護支援システム概要救護情報サーバ広域災害情報システムMSS技報・Vol.19 4開発技術LAN WiFiルータWiFi WiFi 6.このシステムの運用このシステムは、全国の各市町村で定める災害発生時の医療救護マニュアル等に記載される災害対応組織である、現場救護所、医療救護所、災害拠点病院、災害医療救護本部などの構成と役割(7)を前提とした運用を想定している。各組織における役割と運用は以下のようなものである。盧 災害医療救護本部災害医療救護本部とは、大規模災害が発生した場合、市町村に設置され負傷者の状況や救護組織全体の状況を掌握し、救護活動全体を指揮する組織である。各救護所より受信した負傷者の情報と災害拠点病院等の状況を判断し、負傷者の搬送先を決定する。搬送先は端末に配信され、情報がRFID-ICタグに記録される。搬送先の病院の端末にはこれから搬送されてくる負傷者の情報が配信される。本部では、負傷者の状況や救護組織全体の状況を掌握するため、端末から送られてくる情報をデータベースで管理する。※4盪 救護所(医療救護所)または災害現場救護所とは、災害現場の近くに臨時に設営される救護施設で、病院等から派遣された医師、救急隊員、看護師、および医学知識を有する一般市民などが負傷者の救護に当たる場所である。救護所は市町村があらかじめ開設場所を指定している場合が多い。このシステムでは、トリアージオフィサーが端末を使用して救護所に収容された負傷者に対してトリアージを実施する。結果は、本部に送信され、RFID-ICにも記録される。その後、本部が負傷者の搬送先を指示してくるので、それを受信しRFID-ICタグに記録する。負傷者は、救急車等搬送機関によって指定された病院等に搬ETS-VIIIポータブル端末WiFi LAN衛星通信設備災害医療救護本部図5 各場所の構成送される。蘯 災害拠点病院平成8年、厚生省の発令によって定められた「災害時における初期救急医療体制の充実強化を図るための医療機関」であり各市町村が要件を満たす病院を指定している。このような病院は特に災害拠点病院と呼ばれている。病院の端末は、これから搬送されて来る負傷者の情報を本部から受信し、この情報を見て負傷者の救護体制を整えることができる。負傷者を搬送機関から引き受けると、ただちに再度トリアージ(二次トリアージ)を実施し、治療の優先順位を決定する。また、この時のトリアージの情報も、本部に逐次送信される 。負傷者が、病院の患者として受け入れられた後は、トリアージタッグは負傷者から取り外され、トリアージタッグに蓄積された情報は、病院の電子カルテに引き継がれるものとする。※5盻 救急車等搬送機関救急車等搬送機関とは、負傷者を災害拠点病院や一般病院に搬送する役割を担い、一般的には救急車を指すが、救急ヘリおよび救急船舶なども含まれる。さらに大規模災害時には、大量の負傷者が発生することから、一般車両でも負傷者を搬送することがある。救急車等搬送機関は、救護所や災害現場に急行し負傷者を救急車に収容した後、端末を使用してトリアージタッグのRDID-ICタグから搬送先の医療機関を読出し、負傷者を指定搬送先に搬送する。※4 病院における受け入れ可能な負傷者数等の情報はこのシステムでは管理されない。これらの情報は上位システムから得られるものとするが、本システムはこの情報を手動で入力するものとし、自動的に入力するインターフェースは、現時点では本システムの検討範囲外としている。※5 災害拠点病院等医療機関へトリアージ情報を引継ぐ方法は、現時点ではシステムの検討範囲外としている。5このシステムにおいて、端末は、災害現場、救護所、搬送機関、および病院等の各場所で使用される。それぞれの用途は以下の通りである。蘆トリアージトリアージは、災害現場、救護所、および病院でトリアージオフィサーが端末を使用して実施する。トリアージの情報はトリアージタッグに装着されたRFID-ICタグに記録され、また、その情報は、本部に送信される。トリアージオフィサーは複数人であってもよい。蘆負傷者の症状記録負傷者の症状記録は、災害現場、救護所、および病院等でトリアージオフィサーを補助する者によって行われるものとする。ただし、救急車内でも症状の入力は可能であるが、救急車内から本部への送信は行えない。蘆負傷者の情報記録住所氏名など、負傷者の個人情報の記録は災害現場、救護所、および病院等で入力補助者によって行われるものとする。複数人で行ってもよい。蘆搬送記録負傷者の搬送先は、本部より災害現場、救護所など搬送を必要とする負傷者が現在滞在する場所の端末に通知される。搬送先の通知を受けた端末は、負傷者のRFID-ICタグに搬送先を記録する。この作業は主に、トリアージオフィサー以外の補助者が行う。搬送機関は、端末を携行し、負傷者のRFID-ICタグに記録された搬送先に負傷者を搬送する。搬送先の読出しは無線LANでの通信が可能な災害現場および救護所で行う。搬送に際しては、搬送開始情報と搬送終了情報を救急車に搭乗している救急隊員が端末で入力する。これらも無線LANでの通信が可能な環境下で行う。搬送先病院の端末では、これから搬送されて来る負傷者の情報を参照することができる。蘆応急処置の情報災害現場、救護所、搬送機関、および病院で負傷者に対して応急処置が行われた場合は、実施された処置を記録する。必要となる端末の台数は、災害の規模に応じて救護所の数や、医療機関、搬送機関の数および各場所における負傷者の人数によって異なるが、最低限、救護所で2台、病院で2台、救急車で1台の端末が必要となる。本部には、端末で入力された情報が、衛星回線を介して集められ、データベースに記録される。本部の救護コンソールでは、Webブラウザを用いてデータベースに蓄積された情報を閲覧することができ、救護所や災害現場で搬送を要する負傷者の状況を把握することができる。また、負傷者の状況、および既存の広域災害救急医療情報から得られる病院の受け入れ能力に関する情報から、負傷者の最適な搬送先を決定する。7.災害救護組織間における情報の流れ図6はこのシステム全体における情報の流れの概要を示したものである。災害医療救護本部負傷者情報の受信本部DB登録搬送情報受信病院情報病院の状況を参照し搬送先を決定搬送先を送信救護所/災害現場トリアージICタグの起票負傷者の情報(トリアージ、症状等)情報を送信救急車等災害拠点病院等負傷者の情報を受信治療の準備負傷者を受取り、再度トリアージを実施し情報を更新搬送先を受信しICタグに記録更新された負傷者情報を受信負傷者を受取りICタグ内の指示された搬送先に搬送搬送開始/終了図6 情報の流れ(概要)更新された負傷者情報を受信MSS技報・Vol.19 6開発技術8.端末の機能このシステムにおいて、負傷者の情報はすべて端末で入力される。また、全ての情報は災害救護活動から発生する。端末で入力される情報は以下の通り大別される。蘆負傷者個人情報負傷者の情報を記録する機能である。負傷者の情報としては、性別、年齢、住所、連絡先電話番号、発見場所位置情報、写真がある。蘆トリアージ履歴情報(複数回の入力)負傷者のトリアージ情報を記録する機能である。トリアージ情報としては、トリアージ判定条件、トリアージ判定結果、トリアージ実施者、実施場所、実施時刻などがある。蘆症状の記録負傷者の症状情報を記録する機能である。症状の情報としては、JCS、症状、負傷部位、負傷部位ごとの負傷の種類、AIS90がある。また、実施者、実施場所、時刻も入力される。蘆応急処置の記録実施者、実施時刻、実施場所、応急処置の種類を記録する機能である。蘆搬送搬送先をRFID-ICタグに書き込む機能、搬送開始/終了を記録する機能、搬送されてくる負傷者の情報を参照する機能がある。これらの機能は、図7に示されるメニュー画面から呼び出すことができる。9.トリアージ情報の入力災害医療では、現場で血圧計などの医療器具を必要とせず簡便に行える合理的なトリアージの方法としてID ID 0038 0038 7 START(Simple Triage Rapid Treatment)方式が推奨されている。ただし、START方式を小児に適用した場合の問題も指摘されていることから、このシステムでは小児用に開発されたJump START とSTARTを組み合わせたCombined START/Jump START Triage Algorithm(図8)(2)サポートすることとした。この端末では、Combined START/Jump START Triage Algorithmで評価される負傷者の状態をステップバイステップで選択することにより、トリアージ区分(緊急度区分)が自動的に判定される。(図9)また、各ステップにおいて、“気道確保”や、“人工呼吸5回“など必要な処置も指示されるので、トリアージオフィサーはこの指示にしたがって、トリアージを行うことができる。Combined START/Jump START Triage Algorithm では負傷者の以下の状態によってトリアージ区分が決定される。図9に入力画面の例を示す。蘆成人・小児区分蘆歩行可否図8 Combined START/Jump START Triage Algorithmトリアージ区分図7 メインメニュー図9 トリアージ画面例8 MSS技報・Vol.19蘆呼吸の有無蘆気道確保後の呼吸の有無蘆人工呼吸後の呼吸の有無(小児)蘆1分間の呼吸数蘆血流評価(脈拍の状態:小児)蘆血流評価(爪床を2秒間圧迫し再充血するまでの時間)蘆意識レベルの評価ここで入力された情報は、本部に送信されRFID-ICタグにも記録されるので、搬送先病院でこの情報を参照することができる。また後の評価においてトリアージ結果の根拠資料としても役立てることができる。10.症状の入力二次トリアージや、時間的に余裕がある場合には、負傷者の症状を入力する。症状の入力では以下の項目を入力する。蘆意識レベルの評価(JCS)蘆全身的な症状の記録蘆負傷部位ごとの負傷の種類とAIS90コード負傷部位については、人体図を指でタップすることで入力する方法もサポートし、入力を簡単にできるようにしている。また、JCSコードに詳しくない人でも入力できるよう、メニューボタンの選択でJCSコードを選択できるようにしている。AIS90コードの選択は、“体の部位”、“解剖学的構造の種類”を選択することで、コードの候補が選ばれ、その中から該当する症状を選択することによってコードを選択できるようにしている。図10に症状入力画面を示す。11.負傷者の情報入力負傷者の個人情報は、性別、氏名、年齢、住所、電話番号、発見場所などである。これらの項目は標準トリアージタッグの記入項目に基づいている。負傷者の情報は、本部の救護コンソールで検索可能であり、個人の安否情報として提供することが可能になる。また、発見場所の情報も個人の識別に役立つ他、負傷者の発生地区について統計的な解析に役立つ情報を残すことができる。図11は、個人情報入力画面である。緊急を要する災害救護ではこれらの情報をできるだけ簡単に、迅速に入力できることが求められる。このシステムでは、住所については、郵便番号と郵便番号検索機能で住所の入力を省力化し、負傷者の発見場所では、発見場所の住所を入力するのではなく、地図をポインティングすることで緯度・経度を割り出し、それを発見場所としている(図12)。ここで入力された情報は本部に送信され、RFID-ICタグに記録される。図10症状入力画面図11負傷者情報入力画面図12発見場所入力画面開発技術12.応急処置情報の入力災害救護活動において、負傷者の応急処置は、災害現場、救護所、搬送機関および病院等で行われるものとし、このシステムでは、複数回の応急処置を記録できるようにしている。応急処置では、以下の情報を入力する。入力画面を図13に示す。蘆応急処置実施者蘆実施日時蘆処置内容(人工呼吸、心臓マッサージ、AED(自動体外式除細動器)、止血、気管挿管、静脈路確保、その他)13.搬 送このシステムでは、負傷者の効率的な搬送を実現するため、病院の状況、負傷者の状況把握に基づき本部が負傷者の搬送先を決定する運用を提案している。本部は、負傷者が滞在している救護所や災害現場の端末に負傷者の搬送先を送信する。その情報は負傷者のRFID-ICタグに書き込まれる。搬送機関は、災害現場・救護所で負傷者を受け取ると、RFID-ICタグを端末で読みとり、指定された搬送先に負傷者を搬送する。搬送機関は搬送開始時には、図14の画面で“搬送開始”を入力し、負傷者を搬送先に引き渡した時は、“搬送終了”を入力する。なお、救護所・災害現場の端末では負傷者の搬送先一覧表を参照することができ、病院の端末では、これから搬送されてくる負傷者の情報を参照する機能を備えている。搬送機関端末9 14.本部システムの機能本部は、災害現場、救護所、搬送機関および医療機関の端末で入力された情報を衛星回線でリアルタイムに収集する。これらの情報はデータベースで管理され、この情報に基づき負傷者の状況を把握し、一人でも多くの負傷者を救護できるよう救護所、搬送機関、病院などを指揮、調整する機能を遂行する。本部の救護コンソールでは以下の情報を参照でき、搬送管理を行うこともできる。蘆時間経過で累積されたトリアージ区分ごとの負傷者全体の人数蘆検索機能を備えた負傷者の一覧表示蘆病院のトリアージ区分ごとの負傷者数蘆災害現場・救護所のトリアージ区分ごとの負傷者数蘆搬送機関の状況蘆搬送管理(搬送先指定)これらの情報は救護コンソール(PCおよびWebブラウザ)を用いて閲覧することができる。これらの情報の中で特に、時間経過で累積されたトリアージ区分ごとの負傷者のトレンドは、地震、風水害、図13 応急処置入力画面救護所・現場端末図14 搬送入力画面病院端末図15 負傷者全体表示図16 負傷者時系列累積表示テロ、核爆発などの災害の種類によってそれぞれトリアージ区分の人数が特徴的なパターンを示し、パターンごとの予測モデルを開発すれば、時間的推移による負傷者の予測が可能となるとされている。この予測に基づき対策本部は迅速な対応策を打つことが可能になる。図15は、全体の負傷者数および各場所の負傷者数をトリアージ区分の色分けで示したものである。図16は、負傷者の累積を時系列で表示したものである。図17は、負傷者の搬送先病院を指定するための画面である。図18は、救護所別の負傷者を示したものである。図17 搬送管理画面図18 救護所状況15.実証実験平成20年1月11日鹿児島市において、JAXA参加による桜島火山爆発総合防災訓練が行われ、衛星回線を利用してこのシステムの実証実験が行われた。実験では、模擬負傷者33名に対して、鹿児島市消防局職員4名が、トリアージおよび症状の入力を行った。(実験風景:図19)消防局員への端末操作の訓練は、防災訓練の前々日および前日にかけて約1時間実施したのみであるが、防災訓練当日は、約15~20分間に4名で33名のトリアージを行い本部にデータを衛星経由で収集することができた。MSS技報・Vol.19 10開発技術図19 実験風景事後のアンケート調査では以下のような意見があった。蘆端末の操作は概ね覚えやすくわかりやすい。蘆RFID-ICタグの操作がわかりにくい。(RFID-ICタグとリーダ/ライタを離して操作している場合が多く操作訓練不十分であったと考えられる。)蘆直射日光下では画面が見にくい。16.まとめと今後の課題このシステムの特徴としては、以下が挙げられる。蘆小型で軽量な携帯端末を使用するため、機動性に優れていること。蘆トリアージを携帯端末とRFID-ICタグが貼り付けられたトリアージタッグで行うことで、負傷者の情報が電子化され、本部に情報がリアルタイムで集約されるため救護組織間で情報の共有が可能になること。蘆トリアージ区分の判定がCombined START/Jump START Triage Algorithmによって合理的になされること。蘆症状の記録に、JCSおよびAIS90を採用し、端末での入力作業の省力化を実現していること。さらに、これによって症状の記述が統一化され後の災害評価分析が容易に行えること。大規模災害の救護支援において、このシステムが導入されれば災害救護活動の効率が大幅に改善され、混乱や、非効率によって救うことができなかった多くの負傷者の命が助かるようになるものと期待される。災害救護活動においてこのシステムを実際に活用していただくためには、今後、多くの防災関連機関の方々の評価を仰ぐ必要があり、機能の追加や操作性の改善など継続的な改良努力を行う必要がある。なお、このシステムの開発の機会を与えて下さった宇宙航空研究開発機構(JAXA)、およびご指導をいただいた東海大学 中島教授に感謝の意を表する。参考文献盧 災害時における医療施設の行動基準(第1版) 大阪府医師会救急・災害医療部 2000年1月 盪 The START and JumpSTART MCI Triage Tools Lou Romig MD, 2006.蘯 AIS90 update98日本語対訳版 へるす出版盻 技術試験衛星Ⅷ型用ポータブル端末/超小型携帯通信端末の概要 宇宙航空研究開発機構通信・測位利用推進センター 2006年3月眈 医療現場におけるネットワーク構築に関する調査研究 報告書総務省関東総合通信局 2006年3月眇 大規模事故における相互連携マニュアル 東京都2006年2月眄 高知県災害救急医療活動マニュアル 高知県災害医療対策本部11