テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:ロケット・宇宙機・人工衛星開発

小型衛星における開発プロセスの効率化

「小型衛星における設計/解析/試験プロセスの統合効率化」研究の成果を報告する。

衛星システム設計者あるいはペイロード設計者をユーザーのターゲットとし、概念設計、基本設計フェーズにおける設計評価解析を比較的簡単に実施することにより、設計コストを低減化することを目的とする衛星設計支援システムの概念検討を行った。衛星設計の中で一般的に最も多く設計変更が繰り返される概念/基本設計フェーズにおいて、設計変更を評価する解析をスムーズに行うことは設計コスト低減の重要なポイントである。この衛星設計支援システムでは、設計者は任意の衛星システムの設計を白紙の状態から開始するのではなく、目的とするミッションの要求に合致した「標準モデル」を選択することにより、ペイロードおよび衛星システムの概念/基本設計を開始できる。標準モデルに対応する解析モデルも同時に作成されるため、設計変更に必要な評価解析も最低限の入力で行うことができる。本システムを導入することにより、概念/基本設計の大部分の作業を削減することができ、設計コストの低減が期待できる。

参考情報:

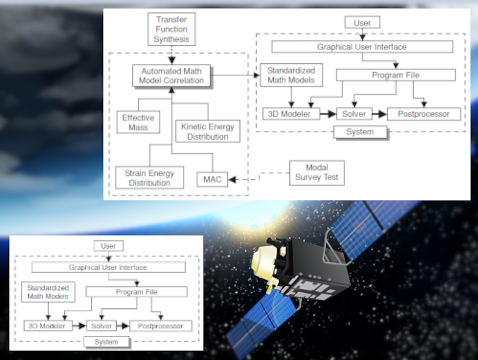

小型衛星における開発プロセスの効率化 *つくば事業部 第二技術部 MSS技報・Vol.17 12小型衛星における開発プロセスの効率化Concept Development of a Design and Analysis System for Small Satellite Preliminary Designbased on a Standardized Design Approach関川 賢一*Kenichi Sekikawa 衛星システム設計者あるいはペイロード設計者をユーザのターゲットとし、概念設計、基本設計フェーズにおける設計評価解析を比較的簡単に実施することにより、設計コストを低減化することを目的とする衛星設計支援システムの概念検討を行った。衛星設計の中で一般的に最も多く設計変更が繰り返される概念/基本設計フェーズにおいて、設計変更を評価する解析をスムーズに行うことは設計コスト低減の重要なポイントである。この衛星設計支援システムでは、設計者は任意の衛星システムの設計を白紙の状態から開始するのではなく、目的とするミッションの要求に合致した「標準モデル」を選択することにより、ペイロード及び衛星システムの概念/基本設計を開始できる。標準モデルに対応する解析モデルも同時に作成されるため、設計変更に必要な評価解析も最低限の入力で行うことができる。本システムを導入することにより、概念/基本設計の大部分の作業を削減することができ、設計コストの低減が期待できる。 A design and analysis system is proposed to provide a quick and simple tool for designing anddynamic analysis of small satellites for preliminary design. It is based on a standardized designapproach, which saves effort in configuring a satellite, and constructing math models and performingrelevant analyses. The user generates math models for a satellite design based on the standardizedmodels instead of generating them from scratch. With this analysis system, the iterative process indesign cycles is accelerated, thus development cost in preliminary design phase is expected to bereduced. This paper refers to the concept development of the proposed system including someoptional capabilities desired to be added. System architecture, needs for a graphical user interface,and user's manipulation steps with inputs and outputs are assessed. 1.まえがき 人類初の人工衛星スプートニク1号が1957年ソビエト連邦(当時)により打ち上げられて以来、衛星及びそれを利用した通信システムは現代の我々の日常生活においてなくてはならないものとなった。これまでに打ち上げられた衛星の質量と大きさは、年々増加の傾向を保ってきた。通信衛星、科学衛星、観測衛星等は、高まる多様な要求及び技術的チャレンジを満たすために、その衛星システムは複雑化し、巨大化してきた。しかし近年、衛星の特徴に変化が現れている。長期間の飛行を必要とする一部の惑星探査衛星、多数のミッション機器を搭載した大型衛星、技術試験衛星等は依然として大型、重量衛星の傾向を保つ一方、通信衛星、観測衛星、科学衛星は小型、軽量化の傾向を示すものが多くなっている。搭載機器の軽量化及び小型化の技術が進んだこと、また、衛星システムの簡素化により信頼性を向上させる設計が進んだことが主な要因であると思われる。さらに、設計及び製作コストの低減化の必要性によるところが大きいと考えられる。このような状況を踏まえ、衛星の開発コストを低減する設計支援システムを構築し提案する。 2.衛星設計支援システムの概念検討 衛星設計支援システム(以下、「本システム」とする)を提案するにあたり、衛星システム設計者あるいはペイロード設計者をユーザのターゲットとし、概念設計、基本設計フェーズにおける設計評価解析を比較的簡単に実施することにより、設計コストを低減化することを目的とする衛星設計支援システムの概念検討を行った。従来の設計手法では多くの場合、設計変更に必要な評価解析を設計者とは別の解析者が行っていたため、円滑なリアルタイムの作業が困難であった。衛星設計の中で一般的13に最も多く設計変更が繰り返される概念/基本設計フェーズにおいて、設計変更を評価する解析をスムーズに行うことは設計コスト低減の重要なポイントである。本システムでは、設計者は任意の衛星システムの設計を白紙の状態から開始するのではなく、目的とするミッションの要求に合致した「標準モデル」を選択することにより、ペイロード及び衛星システムの概念/基本設計を開始できる。標準モデルは各衛星サブシステム(熱、姿勢、電力、通信、テレメトリ/コマンド、推進、ペイロード、構造サブシステム)の機能を十分に備えたいわゆる最適化モデルである。また、標準モデルに対応する解析モデルも同時に作成されるため、設計変更に必要な評価解析も最低限の入力で行うことができる。解析数学モデルは飛行実績のある衛星の実測データによりコリレーションされているため、試験による評価の一部を省略することができる。本システムを導入することにより、概念/基本設計の大部分の作業を削減することができ、設計コストの低減が期待できる。標準モデルの役割は大きく分けて2つある。一つは、ユーザが試験に頼らずに設計を評価できる信頼性の高い解析結果を提供すること。つまり、トレードスタディを行う毎に試験を行わずとも、設計を評価できることである。もう一つは、ユーザのデザインスペースを広げるために、多様な標準モデルを用意することである。本システムは、衛星サブシステムのうち構造サブシステムに特化した。他のサブシステムは標準モデルとして最適化されていると仮定した。ユーザは標準ペイロードの形状(円筒形、箱型、サポート構造あり/なし等)、寸法、材料を決定した後、ミッション要求に合致した標準化衛星バスと結合することにより衛星システムを構築する。解析に必要な構造数学モデルも同時に作成される。さらに、実施する解析項目を選び、必要なパラメータを入力することにより、最も一般的な構造解析を実施し、ペイロード等の主要なコンポーネントにおける振動環境等を迅速に評価することができる。本システムのターゲットユーザが解析者ではなく設計者であることを踏まえ、汎用構造解析プログラムMSC.visualNASTRAN for Windows(vN4W)をベースにGUIを用いたユーザインタフェースを検討した。ユーザにより入力されたパラメータはGUIを介し、プログラムファイルと呼ばれるいわゆるマクロファイルに渡される。プログラムファイルはvN4Wの操作コマンドの集合であり、3Dモデラー、ソルバー、ポストプロセッサの各モジュールを操作することによりあらかじめ用意された手順を実行する。同様に解析モデルを作成し、解析及び結果表示を行う。標準モデルはプログラムファイルにより呼び出され、3Dモデラーに取り込まれる。図1に本システムの構成図を示す。筆者は本システムの実現性を検討するために標準モデルのサンプルを作成し、操作手順を構築した。さらに、vN4Wプログラムファイルを用いて図1に基づいたシステムのデモ版を作成し、解析モデルの作成、解析の実施、解析結果の表示が最低限の操作で迅速に行えることを確認した。また、標準モデルの候補を検討し、GUIのデザインも提案した。詳細については、参考文献を参照されたい。3.課題と今後の展開筆者はデモ版を試作することにより、一部の要素技術やシステムの実現性を確認した。しかしながら、GUIとプログラムファイルのインターアクション及び標準モデルの作成さらにはコリレーションについては未実施である。前者については、vN4WのAPI(外部プログラムインタフェース)機能を用いれば可能であるが、後者の標準モデルの作成とコリレーションについては課題が残る。標準モデルを作成するには、衛星システムの設計を最適化/簡素化することが必要であり、このためにはMultifunctional Structures(MFS:多目的構造材料)及びCOTS(民生品)の導入が必須であろう。また、各サブシステムが最適化された衛星システムを構築し、さらに、飛行実績のある衛星の設計データ及び試験データを取得し、解析数学モデルをコリレーションすることは最重要課題である。ここで、コリレーションを自動的に行えるモジュールをシステムに付加することは、ユーザにとって大きな利点になるはずである。筆者はコリレーションをある程度システム化することが可能と考える。試験(Modal Survey Test)を正しく行い、コリレーションに供することのできる質のよい試験データさえ取得してしまえば、既存の要素技術を統合することにより、これを達成する手法が考えられる。UserGraphical User InterfaceStandardizedMath Models3D Modeler Solver PostprocessorSystemProgram File図1 システム構成MSS技報・Vol.17 14Effective mass(有効質量)、モード直交性(MAC:Modal Assurance Criteria)、Kinetic energy(運動エネルギー)、Strain Energy Distribution(歪エネルギー分布)、伝達関数合成(Transfer Function Synthesis)のキーワードによって表される手法を組み合わせることにより、大部分のコリレーションを自動的に行うシステムを構築できると考えられる。システムの概念を図2に示す。ただし、コリレーションする際に必要な各部の剛性あるいは質量分布等の修正範囲が現実的なプロパティでなくてはならないことには注意が必要である。例えば、ある箇所の剛性を10倍に修正すれば試験データとよく一致するというコリレーションは現実的でないことは明らかである。4.むすび本システムのような設計/開発コストを低減する目的のシステムを構築することは、様々な製造業界で試行錯誤が繰り返されている。しかしながら、期待される効果が得られ、実用化が成功した例は少なくとも筆者の知る限りでは見当たらない。自動車などは外観のデザインが商品価値の大きな部分を占めるゆえに、設計を標準化すること自体がナンセンスであるのかもしれない。航空宇宙業界では必ずしもそうではない。衛星について言及すれば、人類は50年ほど、我が国では35年ほどの歴史がある。もうそろそろ、本システムのようなシステムが確立されてもいいころではないだろうか。技術的課題は依然残っているが、それはいつの時代もそうである。それを乗り越えて前進するのがエンジニアである。参考文献盧Sekikawa, Kenichi, "Concept Development of aDynamic Analysis System for Small SatellitePreliminary Design based on a StandardizedDesign Approach", Thesis for Master of Science inAerospace Engineering at Florida Institute ofTechnology, Melbourne FL, December, 2004UserGraphical User InterfaceStandardizedMath Models3D Modeler Solver PostprocessorSystemAutomated Math Program FileModel CorrelationKinetic EnergyDistributionEffectiveMassStrain EnergyDistributionModalSurvey TestTransferFunctionSynthesisMAC図2 自動コリレーションを含むシステム構成