テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:社会インフラシステム

プロジェクト管理データの一元管理と生産力の数値化への取組み

神戸事業所では、QCDデータの一元管理によるプロジェクト管理の見える化及び、技術部門での管理業務の効率化を目的に、2017年度から「生産管理システム」を開発し、2019年度に実運用を開始した。併せて、2018年度に生産力の見える化への取組みを実施し、各種分析手法、レポートを生産管理システムに組み込み、2019年度に運用を開始した。本稿では、生産管理システム並びに、生産力の見える化の活動を、活用事例を含めて紹介するとともに、今後の活用促進、適用拡大に向けての取組みについて述べる。

参考情報:

- この技術レポートは、当社が展開する公共・エネルギー事業の社会インフラシステムソリューションに係る技術について著述されたものです。

- 社会インフラシステムソリューションは、神戸事業所が提供しています。

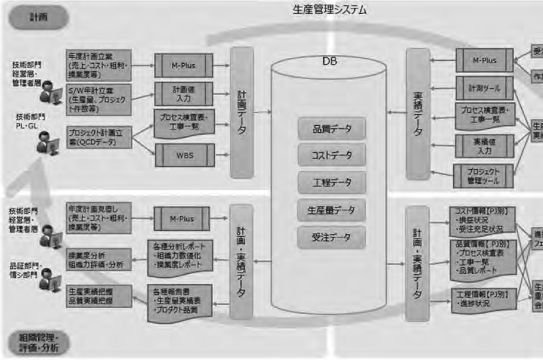

プロジェクト管理データの一元管理と生産力の数値化への取組み 1. まえがき 神戸事業所では、QCDデータの一元管理によるプロジェクト管理の見える化及び、技術部門での管理業務の効率化を目的に、2017年度から「生産管理システム」を開発し、2019年度に実運用を開始した。併せて、2018年度に生産力の見える化への取組みを実施し、各種分析手法、レポートを生産管理システムに組み込み、2019年度に運用を開始した。本稿では、生産管理システム並びに、生産力の見える化の活動を、活用事例を含めて紹介するとともに、今後の活用促進、適用拡大に向けての取組みについて述べる。 2. 生産管理システムの概要 生産管理システムのイメージを図1に示す。生産管理システムは、運用中の社内基幹システム「M-Plus」(注1)及び、Redmine(注2)などのプロジェクト管理ツールとの自動連携、既存の品質記録、品質データなどの各種管理帳票の取込みにより、データを収集し、一元管理するシステムである。(1) M-Plusとの自動連携受注実績、コスト実績を日次で収集する。(2) プロジェクト管理ツールとの自動連携プロジェクト管理ツールから、プログラム、ドキュメントの生産実績データ、DR指摘件数、障害検出件数等の品質データ、作業フェーズの開始日、終了日データを収集する。(3) 各種管理帳票取込み工事一覧表、品質管理表から、プログラム、ドキュメントの生産実績データ、DR指摘件数、障害検出件数等の品質データ、作業フェーズの開始日、終了日データを収集する。また、一元管理されたデータを利用して、プロジェクト管理で活用する各種レポートを出力することができる。プロジェクト管理データの一元管理と生産力の数値化への取組み神戸事業所 生産システム部 生産技術課甲斐 修(注1 ) 呼称:エム プラス。社内の受発注、原価管理等の基幹業務を行う自社開発のシステム。(注2 ) チケットを管理する無償Webアプリケーション。図1. 生産管理システムイメージ46プロジェクト管理データの一元管理と生産力の数値化への取組み一般論文2.1 機能概要本システムは、プロジェクトの各種計画及び実績データ収集・登録機能、プロジェクトの一覧表示機能、プロジェクト状況報告レポート機能、品質分析機能で構成される。2.1.1 実績データ収集・登録機能M-Plus連携で収集する受注実績、コスト実績のデータは、作業フェーズや機能単位に発注が分割されたオーダー単位で格納されており、プロジェクト管理では、プロジェクトの単位に集計する必要がある。そのため、生産管理システムでは、プロジェクトごとにプロジェクトコードを設定し、プロジェクトコードをキーに収集を実施している。品質記録、品質データなどの各種管理帳票取込み、プロジェクト管理ツール連携による取込みでも同様にプロジェクトコードをキーにした取込みを実施することで、プロジェクト単位の管理が行える仕組みを実現している。2.1.2 プロジェクト一覧機能プロジェクト一覧イメージを図2に示す。この機能は、本システムのメイン画面であり、プロジェクトの一覧を部門ごとに表示する。一覧では、プロジェクトごとの品質状況、コスト状況、工程進捗状況を表示し、部門内の各プロジェクトの状態を俯瞰して把握することができる。本画面で、工程遅延などの問題のあるプロジェクトをアラート表示し、プロジェクトの詳細を確認するための画面、帳票へ遷移することができる。図2. プロジェクト一覧イメージ2.1.3 プロジェクト状況レポート機能プロジェクト一覧画面からの操作で、プロジェクトの詳細状況をEXCEL帳票として出力する。EXCEL帳票は、工程情報、受注・コスト情報、品質情報で構成しており、各情報をシートで分けている。工程情報として、作業フェーズ(要件定義~各種試験)ごとに計画開始日・終了日、及び実績開始日・終了日を出力する。帳票出力時に、工程遅れが発生している場合は、遅延している日付を赤色出力し、遅れを視覚的に判断できる。受注・コスト情報としては、受注・コスト計画情報、月次でのコスト実績情報、及びプロジェクトに紐付くオーダーごとの損益情報を出力する。損益情報は、確定した計上済情報だけでなく、発注残も含めた損益見込みを確認することができる。図3、4に損益情報のレポート出力イメージを示す。図3. 月次のコスト実績出力イメージ図4. プロジェクトのオーダー別損益出力イメージ品質情報として、設計フェーズでは、レビュー計画及び実績情報、試験フェーズでは、障害検出に対する計画及び実績情報を出力する。2.1.4 品質分析機能品質分析機能として、プロジェクトの品質状況を把握するために散布図の出力機能を提供している。散布図を作成する品質指標としては、DR工数率、DR指摘率、試験密度、障害検出率を用いる。部門、各ビジネスユニットで、品質指標の散布図で品質状況を確認することで、基準値範囲から逸脱したプロジェクトを抽出することが可能となる。本システムでは、散布図の各プロットにマウスカーソルを置くことで、対象のプロジェクトの詳細情報をポップアップ表示し、可視性の向上を図っている。47プロジェクト管理データの一元管理と生産力の数値化への取組み散布図の出力イメージを図5に示す。図5. 散布図出力イメージ2.2 既存システムとの連携生産管理システムでは、M-Plus、及びプロジェクト管理ツールと自動連携することにより、利便性を向上させる仕組みを付加している。次項以降で主なシステム連携機能について説明する。2.2.1 M-Plusとの連携M-Plus連携では、日次の夜間バッチ処理にて、オーダー受注金額、各オーダーのコスト実績(社員作業費、外注費、旅費等)、発注残情報を生産管理システムへ連携している。本システム導入前は、プロジェクト単位での管理には、M-Plusで出力可能なオーダー単位での売上実績、受注実績、コスト実績の各種帳票からプロジェクト単位で集計する必要があったが、本システムの導入により、容易にプロジェクト単位での集計が可能となった。2.2.2 プロジェクト管理ツール(Redmine)との連携神戸事業所では、一部部門でプロジェクト管理にRedmineを導入している。本システムでは、Redmineによるプロジェクト管理を継続しつつ、本システムを活用できる仕組みを提供した。Redmineとの連携イメージを図6に示す。本システムからRedmineへの連携は、部門で既に運用しているRedmineへのリンクを登録する。その結果、プロジェクト一覧画面から、Redmineの工程表を表示することが可能となる。Redmineから本システムへの連携は、Redmine上で管理しているプロジェクトの工程情報及び品質計画・実績データを、夜間バッチ処理にて本システムへ取り込むことにより可能となる。Redmine連携においても、プロジェクトコードをキーに連携することで、容易にプロジェクトの工程情報の見える化を実現している。図6. Redmine連携イメージ図3. 生産力の見える化への取組み3.1 現状の課題期首に、組織の事業計画を立案する際、売上、コスト、損益の計画並びに、それに伴う人員計画、外注計画を実施している。しかし、部門の生産性や特性(強み、弱み)を定量的に評価できていないため、改善点の洗い出しは、管理者の経験に依存している。次節以降で課題解決に向けた、具体的な取組みについて説明する。48プロジェクト管理データの一元管理と生産力の数値化への取組み3.2 生産力の数値化への取組み事業計画の各種数値の評価の考え方として、神戸事業所の生産力標準モデルを設定し、各部門の計画値との乖離を評価する方式とした。標準モデルは、組織を構成する人員構成、一人の社員が管理する外注人数をパラメータとして組織の論理売上高を算出し、事業計画等で策定した売上高と比較して、生産効率を算出する。算出式は以下のとおり。社員作業費 = (SE+PG)人数 × 所定就業時間 × 出勤率 ×(1+時間外率) × 直接作業時間率 ×社員レート× 12ヶ月外注費 =外注単価 ×(SE人数×外注管理人数-PG人数) × 12ヶ月論理売上高 =(社員作業費 + 外注費) × 1.05(利益率5%)生産効率 = 計画売上高 / 論理売上高3.2.1 生産効率による実際とのGAP評価計画の妥当性評価として、まず、生産効率を用いた組織の生産力と売上高のGAP評価を行う。(1) 生産効率が100%以下の場合組織の人員構成に対して、計画の売上高が低いこととなり、組織の生産力からすると、さらなる売上高の上積みが可能と判断する。売上高の上積みが難しい場合は、人員に余裕があると判断し、人員シフト、外注費削減を検討する。(2) 生産効率が100%以上の場合組織の人員構成に対して、組織の持つ生産力以上の売上計画を実施していると判断する。この組織に対しては、社員の増強、外注の増員を検討する。計画の見直しに当たっては、時間外率、直接作業時間率、外注平均レート等の神戸事業所平均値との比較や外注率、一人当たりの売上高の論理値との比較により、見直しポイントを把握することができる。3.2.2 チャート図による評価評価の主要項目として、SE人数、PG人数、外注率、時間外率、生産効率、一人当たり売上高をチャート図で表示し、標準モデルと比較することにより、組織の弱点を見える化している。生産力の数値化として作成した、算出表、チャート図を図7に示す。図7.生産力数値化の算出表とチャート図49プロジェクト管理データの一元管理と生産力の数値化への取組み3.3 各種データのトレンドグラフ出力過去年度のトレンドを見える化することにより、経年での活動成果を判断できるレポートの作成に取り組んだ。組織管理における各種指標データのトレンドグラフとして、主に以下のデータをグラフ化した。①売上高・外注率推移過去5年間の売上高、外注率を折れ線グラフで表示。②リソース推移過去5年間の総人員、層別人員を折れ線グラフで表示。売上高、外注率と合わせて、人員構成の遷移とそれに伴う売上高の遷移の妥当性を評価。③外注先別発注実績推移外注先別発注実績推移では、派遣契約から請負契約への切替え、安価外注先への切替え等の部門施策の実績把握に活用することができる。 各グラフの出力イメージを図8~10に示す。図8. 売上高・外注率推移図9. リソース推移図10. 外注先別発注実績推移50プロジェクト管理データの一元管理と生産力の数値化への取組み4. 今後の取組み生産管理システムは、2019年度に運用を開始後、当初の全プロジェクトを登録し、各部門での利用促進、機能追加を実施している。今後の主な取組みについて次節以降で説明する。4.1 品質分析機能の拡充品質分析機能は、現状、散布図出力機能のみを実現している。今後は、以下の品質分析機能の実現を計画している。①Xチャート出力②バグ成長曲線出力図11、12に、Xチャート出力イメージ、バグ成長曲線出力イメージを示す。Xチャート、バグ成長曲線の出力には、現在、データ収集していない日々の消化試験項目数、障害検出、障害改修の情報が必要となる。これらの情報は、部門、プロジェクトごとにそれぞれの方式でデータが作成されており、共通のインタフェースを定義して取り込む仕組みを構築する。図11. Xチャート出力イメージ図12 バグ成長曲線出力イメージ4.2 生産管理システムの全社展開今回紹介した取組みは、神戸事業所にて推進している活動である。今回紹介したプロジェクト管理の効率化や、定量的評価に基づくプロジェクト管理の推進、また、組織力・生産力の定量的評価による改善や対策の実施は、神戸事業所だけでなく、当社全事業所の共通課題である。今後は、神戸事業所での成果を全社に展開する計画である。プロジェクトのQCD管理は、神戸事業所内だけでも、部門それぞれのこれまで培った方法があり、容易に切り替えできないのが現状である。全社展開に当たっては、各事業所の管理状況を十分に確認する必要がある。その上で、共有化できるものと、個別対応を継続するものを整理し、社内基幹システムのデータ活用を推進する。5. むすび今回紹介した、生産管理システムによるプロジェクト管理の見える化への取組みにより、QCDデータを一元管理する仕組みが構築できた。共通のデータベースに保管することで、部門間で共通の尺度、表現で見える化することができたと考える。また、数値化への取組みでは、これまで定量化できていなかった組織の生産力について、見える化のモデルを構築できたと考える。最後に本取組みでは、経営層の強力な支援が不可欠であるが、神戸事業所では、本システム開発初期から、経営層の強力なバックアップを得て活動しており、所内の各種フォロー会議の場でも、経営層が本システムの活用を促進している。本取組みに積極的に協力いただいている関係各位に深く感謝申し上げる。執筆者紹介甲斐 修 カイ オサム1985年入社。主に全社業務システム、事業所業務システムの企画、開発に従事。現在、神戸事業所生産システム部生産技術課課長。51プロジェクト管理データの一元管理と生産力の数値化への取組み