テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:交通システム

列車統合管理システムにおけるソフトウェア構築技術の変遷

三菱電機(株)伊丹製作所は1979年に鉄道車両向けモニタ装置を開発し、その後、市場ニーズに応じてシステムを進化させてきた。様々な機能が追加され、現在では列車統合管理システム(Train Control and Monitoring System)(以下TCMS)と呼ばれている。当所は1983年の開設以来から現在に至るまで本システムの開発に深くかかわっている。客先提案、システム設計~ソフトウェア設計、製作、試験まですべての工程にかかわることで、高い信頼性が要求される本システム開発において中核的な役割を果たしている。本稿ではTCMSの概要及びTCMSにおけるソフトウェア構築技術の変遷について紹介する。

参考情報:

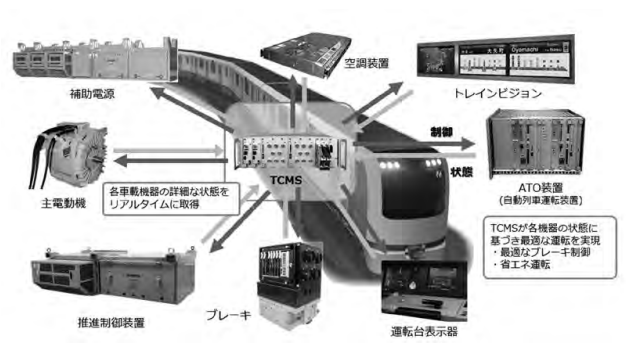

列車統合管理システムにおけるソフトウェア構築技術の変遷 (3)車両検査機能車庫から出る前の点検など、車両の各機器の健全性確認試験を実施する。また、各機器から試験状況を収集し、表示・記録を行う。(4)車両制御機能運転士の操作に基づく指令を各車両の機器に伝送し、列車の走る・止まるを制御する。(5)編成一括制御必要なブレーキ力を各車の情報に応じて配分するなど、列車編成全体で最適な制御を行う。3.TCMSとソフトウェア構築技術の変遷本章ではTCMSの変遷と、ソフトウェア構築に深くかかわる伝送、CPU、OS、言語の変遷を紹介し、最後に車上情報装置ミドルウェアの概要を述べる。3.1 モニタから統合管理へTCMSは顧客の要求や技術の進歩にともない今なお進化を繰り返しているが、図2に示すとおり大きく4つの世代に分けることができる。 1.まえがき 三菱電機(株)伊丹製作所は1979年に鉄道車両向けモニタ装置を開発し、その後、市場ニーズに応じてシステムを進化させてきた。様々な機能が追加され、現在では列車統合管理システム(Train Control and Monitoring System)(以下TCMS)と呼ばれている。当所は1983年の開設以来から現在に至るまで本システムの開発に深くかかわっている。客先提案、システム設計~ソフトウェア設計、製作、試験まですべての工程にかかわることで、高い信頼性が要求される本システム開発において中核的な役割を果たしている。本稿ではTCMSの概要及びTCMSにおけるソフトウェア構築技術の変遷について紹介する。 2.列車統合管理システム(TCMS)の概要 図1に示すように、TCMSは列車の状態を監視・制御するシステムであり、以下の機能を持つ。(1)モニタリング機能ブレーキや空調装置など、車両に搭載されている様々な機器の情報、故障の有無などをリアルタイムに運転台表示器に表示する。(2)サービス機器制御機能運転台表示器の操作により、空調装置などサービス機器の動作制御を行う。特集論文列車統合管理システムにおけるソフトウェア構築技術の変遷伊丹事業所 技術第1部 システム開発課瀬藤 誠、松本 拓也図1.列車統合管理システム(TCMS)概念図11列車統合管理システムにおけるソフトウェア構築技術の変遷3.2 搭載機器情報取得方法の変遷TCMSの進化に伴い、列車に搭載された各機器の情報取得方法も大きく変化した。TCMSに搭載されるソフトウェアの重要な役割のひとつがこの情報のやりとりを安定して円滑に行うことである。ここでは車両内と車両間のそれぞれで使われてきた伝送方式を紹介する。3.2.1 車両内伝送(機器伝送)(1)デジタルインプット/アナログインプットTCMSの初期段階では、各機器や車両の情報取得は伝送ではなく、各装置と配線された信号を、デジタルインプットとアナログインプットで入手していた。デジタル信号はDIカードに入力され、カード1枚当たり8点の信号を入手することができた。電流や電圧などのアナログ信号は、AIカードに入力され、カード1枚当たり1データ、8bitデジタル値に変換し、入手していた。(2)カレントループ伝送カレントループによる接続例を図3に示す。カレントループは入力信号によりLEDを発光させ、フォトカプラで読み取る耐ノイズ性・絶縁性のある通信方式である。初期のTCMSでは各車両に搭載された伝送端末装置が機器の情報を取得するためこのカレントループ方式を採用していた。(3)RS485伝送RS485は2本の信号線が逆極性であり、グランドに対して平衡になっているため耐ノイズ性があり、比較的高速な通信が可能である。RS485による接続例を図4に示す。(1)モニタ装置(第1世代)1980年代に登場したモニタ装置は「乗務員支援」、「機器の保守」、「乗客サービスの向上」をコンセプトに開発した。主な特徴としては①乗務員への運転情報、車掌情報や異常情報の提供、②乗客に対するサービス機器の制御及び指令、③故障解析データの記録や出庫/月検査レベルの各機器動作試験の実施などがあげられる。(2)車両情報制御システム(第2世代)TIS(Train control information management system)と呼ばれる本システムは「制御指令の伝送化」、「モニタ機能の充実」をコンセプトに開発した。主な特徴としては①伝送の高速化に伴う力行(注1)やブレーキ指令の伝達に使われていた複数の引き通し線(注2)の削減、②主要機器との伝送による情報収集及び機器集中監視などモニタ機能の充実、③力行・ブレーキ指令伝送を利用した自動検査による保守費用削減などがあげられる。(3)車両情報統合管理システム(第3世代)TIMS(Train Integrated Management System)と呼ばれる本システムは「車両システムの統合と最適化」をコンセプトに開発した。主な特徴としては①引き通し線及び車両内配線の伝送化による配線数の削減、②列車の機能統合による車両システムの簡素化及び信頼性の向上、③自動検査・動態監視による保守費用の削減などがあげられる。(4)列車統合管理システム(第4世代)現在TCMSと呼ばれている本システムは「メンテナンス体系革新」、「安全・安定輸送に貢献する乗務員支援の提供」、「消費電力量の削減」をコンセプトに開発した。主な特徴としては①100Mbpsイーサネット伝送適用による大容量伝送化の実現、②地上基地などとの伝送による各種機能の連携、③走行中検査等車両モニタリング保全機能、省エネルギー運転アシスト機能の実現などがあげられる。空調・照明・車内案内等のサービス機器制御力行・ブレーキ指令、機器解放リセット等の制御指令伝送車上試験などの車載機器の健全性検査列車統合制御乗務員支援機能の拡張地車間連携機能1980年頃1990年頃2015年頃車載機器の動作監視故障記録等のモニタリング自動検査・動態監視モニタ装置TISTIMSTCMS引通線による情報伝達1995年頃第1世代第2世代第4世代第3世代図2.TCMSの変遷(注1)自動車のアクセルに相当するもので列車を加速させる指令のこと。(注2)車両間を渡って列車全体を繋ぐ電気配線のこと。図3.カレントループによる接続例12列車統合管理システムにおけるソフトウェア構築技術の変遷への移行が行われた。ARCNETはトークンパッシング式のネットワークプロトコルである。ノード数が決まればノード間通信のリアルタイム性が保証される。通信速度は2.5Mbpsから10Mbpsまで出せるようになり、車両間でより多くの情報をリアルタイムでやりとりすることが可能となった。またリング型やラダー(はしご)型を採用することで可用性を向上させることができた。図6にラダー型による冗長性確保のイメージを示す。(3)Ethernet伝送最新のTCMSではより高速な伝送を実現するため、車両間伝送も100MbpsのEthernetを採用している。同じEthernetで構築された車両内ネットワークと車両間ネットワークをIP層で結び、パケットの中継を行うことで余計なプロトコル変換が不要となり、従来よりシンプルな構成でリアルタイム性を確保することができた。冗長性については図7に示すようなVLANを活用した二重リング型ネットワークを採用することで確保した。また、さらに編成同士の多様な併結パターンへの対応や、無線技術などを用いて車両基地などの地上装置と接続することも求められている。 Ethernetとその上位層であるIPプロトコル通信を採用することで、このような要望にもスピーディーに対応できるようになった。1995年頃から車両内通信についてはカレントループからRS485に移行を行い、通信速度は最大で1Mbpsの通信も可能となった。(4)Ethernet伝送現在のTCMSでは機器との接続により高速な100MbpsのEthernetを広く採用している。Ethernetを使ったIP通信を採用することでネットワークに多彩な製品を容易に接続できるようになり、設計の自由度が高まった。個々の機器は各車両に設置されたコミュニケーションノード(以下CN)とスター型で接続するのが一般的である。3.2.2 車両間伝送各車両の端末装置で収集した情報を先頭車両の中央装置に送り、運転台からの制御指令を各車両に伝える役割を果たすのが車両間伝送である。(1)マルチドロップバスマルチドロップバスは1対の電線上に複数の装置を接続する形態である。送信するデータにアドレスを付加することで複数の装置があっても通信が可能である。各車両に設置した端末装置間をマルチドロップバスで接続することで車両間配線の削減を行った。当初はFSK変調方式で通信速度は9.6kbpsであったが、後に符号化ベースバンド方式を採用し38.4kbpsまで高速化された。また当初一重系バス型であったが、冗長性確保のため後に制御系では二重系バス型が採用されるようになった。図5にマルチドロップバスの形態を示す。(2)ARCNET伝送TCMSの進化に伴いより高速な通信が求められるようになり、車両間伝送はマルチドロップバスからARCNET図4.RS485による接続例図5.マルチドロップバスの形態図6.ラダー型による冗長性確保 イメージ図CN1 号車 2 号車 3 号車 4 号車VLAN1 系VLAN2 系CN CN CNCN CN CN CN機器 機器 機器 機器機器 機器 機器 機器図7.二重リング型ネットワークの形態13列車統合管理システムにおけるソフトウェア構築技術の変遷(4)第4世代CPU近年、故障発生時の障害要因分析などの目的で、より大量かつ高サンプリング周期で各種データを記録することが求められるようになった。データを効率良く記録するためにはデータ形式の変換や圧縮などを行う必要がある。これらの要求を満たすため、より高性能なCPUの適用を開始している。3.3.2 OSの変遷(1)第1世代OS黎明期のモニタ装置はOSを使わないシンプルなソフトウェア構成であった。しかし、システムの多機能化にともない、リアルタイム性を確保するための割り込み処理などが複雑化し、ソフトウェア開発の難易度が高くなった。そこで、機能ごとに分割した複数のタスクを容易に扱えるリアルタイムOSを内製することで、この問題を解消した。このOSは多くのモニタ装置、TISに採用され、信頼性の高いシステムの実現に貢献した。当初第1世代CPU向けに開発され、のちに第2世代CPU向けに移植が行われた。3.3 ソフトウェア実行環境と開発基盤の変遷図8はTCMSにおけるソフトウェア実行環境と開発基盤の変遷を表したものである。詳細を以下に記載する。3.3.1 CPUの変遷(1)第1世代CPUモニタ装置と呼ばれる初期のTCMSには、当時8ビットマイコンと呼ばれていたCPUが採用された。データバスは8bit、アドレスバスは16bitしかなく一度にアクセスできる領域が64KBと小さいため、大きいデータを扱う際はバンク切り替えなどのテクニックが必要であった。(2)第2世代CPU次に採用したCPUはデータバスが16bit、アドレスバスは24bitと拡張され、大きいデータの扱いが容易になった。第1世代CPUと比べCPUの速度も大幅に向上し、より効率的にデータを処理できるようになった。(3)第3世代CPUTCMSに求められる機能も多岐にわたり、より高い性能が求められるようになったため、新しいアーキテクチャをベースに製品化されたCPUに移行することになった。このCPUは第2世代CPUとは命令に互換性がなかったものの、エンディアン(注3)が同じであること、内蔵する通信プロセッサに互換性があったことなどから比較的移行は容易であった。(注3)エンディアンとは複数バイトのデータをメモリに格納する順序の種類で、上位バイトから並べるビッグエンディアン、下位バイトから並べるリトルエンディアンがある。図8.ソフトウェア実行環境と開発基盤の変遷14列車統合管理システムにおけるソフトウェア構築技術の変遷(2)第2世代OS市販OSの使用が要件となる工事が出てきたこともあり、内製OSから別部門で既に実績のあった市販OSに移行した。このOSはUNIXライクながら組み込み用途も想定して開発されており、開発環境や伝送まわりのドライバなども充実していた。(3)第3世代OS(監視、記録系)現在、当社が開発するTCMSでは、オープンソースのUNIX系OSを、当社産業機器向けに最適化したものを採用している。このOSはスーパーコンピュータからスマートフォンまで世の中に幅広く普及しており、オープンソースであるため世界中の技術者によって様々な機能や高い信頼性が実現されている。応答時間が保障されるリアルタイムOSではないため制御系以外の監視系、記録系で使われている。(4)第3世代OS(制御系)現在、制御系では第1世代OSを改良したリアルタイムOSを使用している。本OSはタスクの制御方式が改善され、イベント通知などの機能も追加されている。3.3.3 開発言語の変遷(1)アセンブリ言語初期のモニタ装置ではアセンブリ言語が使われていた。CPUが直接実行できる機械語に対応したニーモニックとオペランド、マクロなどを使ってプログラミングを行う。機械語への変換はアセンブラによって行う。アセンブリ言語によるプログラミングはCPUの命令セット、レジスタを意識する必要があるため開発には時間がかかった。(2)C言語/C++言語C言語は人間が理解しやすい制御構文を持ちながら、アセンブリ言語のようにハードウェアレベルの制御も可能な柔軟性を持つ言語である。必要メモリや実行速度についてもアセンブリ言語と比べて遜色はなかったため、C言語への移行は比較的スムーズに行われた。TCMSソフトウェア開発に求められる要件を満たすのに適しており現在でも主としてこのC言語を利用している。また、信号データを扱うミドルウェアの一部や運転台に設置される表示装置の開発についてはデータの抽象化に優れ、画面開発ライブラリも充実しているC++言語も使用している。(3)PLC(Programmable Logic Controller)ツール(注4)主に海外案件であるが近年のTCMS案件では鉄道事業主自身でソフトウェアメンテナンスしたいという要望がある。そのため従来のプログラム言語の代わりに、ラダー言語が使えるPLCツールを導入した。このPLCツールを使うことで、ラダー回路で表現される車両制御論理や故障検知論理をソフトウェアロジックで簡単に実現することが可能となり、変更も容易となった。3.4 車上情報装置ミドルウェアの概要第1世代、第2世代のソフトウェア構成にはミドルウェアは含まれず、共通サブルーチン、マクロを活用しアプリケーションプログラムを製作していた。第3世代のTIMS開発にあたって、ソフトウェア生産性の向上を目的として、データ管理、伝送管理、タスク管理、ファイル管理、ログ管理、メモリ管理など様々な機能をミドルウェアとして整備した。本ミドルウェアの構成を図9に示す。図に示すミドルウェアの各機能は、案件共通部として汎用的に使える設計とし、適用した各工事のカスタマイズを最小限に抑え、ソフトウェア変更量を少なくすることに貢献した。また、省エネルギー支援機能や遠隔保守支援システムなどの地車間連携機能を実現したり、より高品質で効率の良いアプリケーション開発を可能とするため、現在もミドルウェアの改良を行っている。4.むすび現在も進化を続けているTCMSの技術変遷を、主にソフトウェア開発の視点から紹介した。今後も当所は蓄積してきた経験、技術を活かし、TCMSの開発を通じて三菱電機(株)とともに鉄道の安全、安定輸送に貢献していきたいと考えている。最後に本論文の執筆に当たって貴重な御意見、御指導を頂いた三菱電機(株)及び関係会社の方々に深く感謝申し上げる。(注4)従来ハードウェアで行っていた制御ロジックをソフトウェアで実現し、開発、実行、メンテナンスを容易に行えるようにしたツール。図9.車上情報装置ミドルウェア構成図15列車統合管理システムにおけるソフトウェア構築技術の変遷執筆者紹介瀬藤 誠 セトウ マコト1989年入社。主に電鉄システムのネットワーク関連ソフトウェア開発に従事。現在、伊丹事業所技術第1部システム開発課。松本 拓也 マツモト タクヤ2004年入社。主に電鉄システムのシステム設計、ソフトウェア開発に従事。現在、伊丹事業所技術第1部システム開発課。(参考文献)(1) 甲村哲朗, 安東永昇, 岡田万基, 瀧川義史:列車統合管理システムの最新技術と今後の展望, 三菱電機技報 90,No.9, 505~508, 2016(2) 甲村哲朗:列車統合管理システム(TCMS)の最新技術と今後の展望, JREA, 60, No.3, 37~40, 2017