テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:社会インフラシステム

MCRのソフトウェア技術者育成

当社は、三菱電機グループのソフトウェア開発の中核を担うパートナーとして、三菱電機の基幹事業である社会・公共・電力システム・交通システム・映像情報・FAシステム・カーエレクトロニクス分野など、幅広い領域で、ソフトウェア開発を行ってきた。会社設立以来30年が経過し、各システム規模が増大すると同時に市場が大きく変化してきている。開発費用の削減、開発期間の短縮の要請があり、開発現場では、一から開発するのではなく、可能な限り、既存システムを流用して設計、実装、テストする開発方法が主流となってきた。この状況下、一からソフトウェア開発できるエンジニア「変化・変革に対応できるエンジニア」が育ち難くなり、次世代のMCRを支えるソフトウェアエンジニアの育成が大きな課題となっている。この課題に応えるべく、2014年度から「教育改革」として、教育に関する役割の明確化、教育体系の見直し、独自講座の構築を進めてきた。本稿では、教育に関する役割の明確化、技術教育体系の見直し、独自講座の構築に加え、能力評価について述べる。

参考情報:

- この技術レポートは、当社が展開する公共・エネルギー事業の社会インフラシステムソリューションに係る技術について著述されたものです。

- 社会インフラシステムソリューションは、神戸事業所が提供しています。

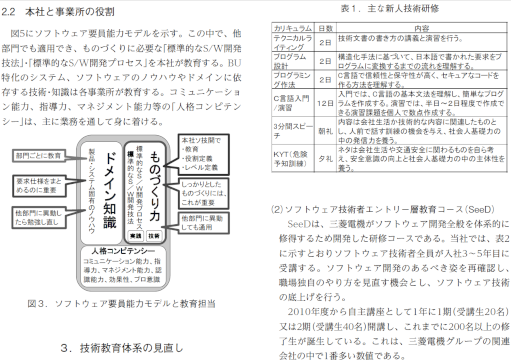

MCRのソフトウェア技術者育成 1.まえがき 当社は、三菱電機グループのソフトウェア開発の中核を担うパートナーとして、三菱電機の基幹事業である社会・公共・電力システム・交通システム・映像情報・FAシステム・カーエレクトロニクス分野など、幅広い領域で、ソフトウェア開発を行ってきた。会社設立以来30年が経過し、各システム規模が増大すると同時に市場が大きく変化してきている。開発費用の削減、開発期間の短縮の要請があり、開発現場では、一から開発するのではなく、可能な限り、既存システムを流用して設計、実装、テストする開発方法が主流となってきた。この状況下、一からソフトウェア開発できるエンジニア「変化・変革に対応できるエンジニア」が育ち難くなり、次世代のMCRを支えるソフトウェアエンジニアの育成が大きな課題となっている。この課題に応えるべく、2014年度から「教育改革」として、教育に関する役割の明確化、教育体系の見直し、独自講座の構築を進めてきた。本稿では、教育に関する役割の明確化、技術教育体系の見直し、独自講座の構築に加え、能力評価について述べる。 2.教育に関する役割の明確化 技術研修は技術研修課が中心となり、総務研修は人事統括課が中心となり企画運営しているが、図1に示すとおり人事統括課もソフトウェア生産技術・人材開発部を兼務し、研修内容の重複が発生しないよう技術研修・総務研修の一元化を図っている。三菱電機の研修や社外の研修が一般的な内容に対し、当社では開発現場の実態に即した研修を実施するため独自の生産技術講座を開始した。ソフトウェア生産技術課がソフトウェア生産技術教育を強化するため、独自講座を企画・実施している。更に、事業所の教育責任者を明確にするため技術人材開発推進責任者(以下、技人開推進責任者)を設け、各事業所長が任命される。2.1 研修全体の体系図2に示すとおり、研修体系は技術研修(図の左側)と総務研修(図の右側)に大別され、年輪の外側が研修生向け、内側に向かって年齢層・研修レベルが上がる研修体系で進めている。(1)総務研修総務研修は、人事統括課が企画・運営し、グレード別研修とライフプラン研修がある。グレード別研修の初級(S2)では職場の問題課題を自ら解決する能力を強化、中級(S3)ではリーダとしての基礎能力を強化、新任P1ではプロフェッショナル職群としての動機付けを行う。ライフプラン研修では30代、40代、50代の節目に受講機会を設け、充実した今後の職業人生に向けて仕事と個人生活を合わせたライフプランを考え、さらに定年までMCRのソフトウェア技術者育成本社ソフトウェア生産技術・人材開発部 技術研修課岩見 光倫特別論文年度から「教育改革」として、教育に関する組織の改革、教育体系の見直し、独自講座の構築を進めてきた。本稿では、組織の改革、技術教育体系の見直し、独自講座の構築に加え、能力評価について述べる。2.組織の改革2013年度までの技術研修は、図1に示すとおり本社技術人材開発Gが中心となり、三菱電機で開講される研修受講や社外の研修を企画し、各部門が必要な研修を選択していた。総務研修では、総務が独自に企画・実施しており、それぞれで運営していたため技術研修と総務研修での一部研修内容の重複が発生していた。そこで、技術研修・総務研修を一元化した新しい人材育成を行うために図2に示すとおり2014年度に技術推進部から技術研修課が独立し、人材開発センター(現、ソフトウェア生産技術・人材開発部)を設立した。三菱電機の研修や社外の研修が一般的な内容に対し、当社では開発現場の実態に即した研修を実施するため独自の生産技術講座を開始した。更に図3に示すとおり2016年度には、ソフトウェア生産技術教育を強化するため、独自講座を企画・実施していたソフトウェア生産技術課と全社の技術研修を企画図2:2014年度組織図図3:2016年度組織図2.1研修全体の体系本社人材開発センター兼務本社総務部本社総務B 本社人材開発センター長人事統括課総務課技人開統括事業所長社長技術研修課各事業所本社ソフトウェア生産技術・人材開発部兼務本社総務部本社総務B 本社ソ技開B人事統括課総務課技人開推進者技人開推進責任者(事業所長)社長技術研修課各事業所ソフトウェア生産技術課図1.組織図図2.研修体系イメージ図91MCRのソフトウェア技術者育成(定年後)の会社貢献分野と課題を明確にする。(2)技術研修技術研修は、技術研修課が教育体系の整備、社員教育計画の企画・推進、情報処理・QC検定等の社外資格の推進を行い、ソフトウェア生産技術課が基礎研修、実践研修、等の生産技術講座を企画・実施する。詳細は、3項(技術教育体系の見直し)で説明する。2.2 本社と事業所の役割図5にソフトウェア要員能力モデルを示す。この中で、他部門でも適用でき、ものづくりに必要な「標準的なS/W開発技法」・「標準的なS/W開発プロセス」を本社が教育する。BU特化のシステム、ソフトウェアのノウハウやドメインに依存する技術・知識は各事業所が教育する。コミュニケーション能力、指導力、マネジメント能力等の「人格コンピテンシー」は、主に業務を通して身に着ける。3.技術教育体系の見直し30歳までの早い段階にソフトウェア技術者全員を対象に基礎教育を実施し、その後受講者を選抜しリーダ向け研修、スペシャリスト向け研修を実施し、計画的にリーダ、スペシャリストを育成する体系を構築した。3.1 基礎教育入社後の早い段階からソフトウェア技術者としての正しい開発スキル(設計・実装・プロセス・プロジェクト管理等)を身に着けるため、新人研修⇒SeeD(14日間)⇒基礎講座(5講座)を全員受講する。その段階で基本情報処理資格⇒応用情報処理資格を取得するレベルを目指す。(1)新人研修事業所配属に備え、約2ヶ月間の本社での集合研修で社会人基礎力(主に主体性・働きかけ力・発信力・傾聴力・柔軟性・規律性・ストレスコントロール力)に加え、ソフトウェア技術者の基本となるプログラミング技術(全社共通の基礎知識)を鍛える。主な新人技術研修は、表1に示すとおり、テクニカルライティング・プログラム設計・プログラミング作法・C言語入門/演習である。更に、表1に示すとおり、研修期間中、朝礼・昼礼・夕礼を繰り返し、発信力・規律性・主体性を鍛える。(2)ソフトウェア技術者エントリー層教育コース(SeeD)SeeDは、三菱電機がソフトウェア開発全般を体系的に修得するため開発した研修コースである。当社では、表2に示すとおりソフトウェア技術者全員が入社3~5年目に受講する。ソフトウェア開発のあるべき姿を再確認し、職場独自のやり方を見直す機会とし、ソフトウェア技術の底上げを行う。2010年度から自主講座として1年に1期(受講生20名)又は2期(受講生40名)開講し、これまでに200名以上の修了生が誕生している。これは、三菱電機グループの関連会社の中で1番多い数値である。(3)基礎講座SeeD修了だけでは不足する技術力を補完するため、自前の生産技術講座5講座(表3に示す)とMゼミ(e-L)2講座(PMBOK入門、品質管理基礎)を基礎講座とし、2020年度までに2015年度末時点の修了生(約200名)全員の受講が完了する計画である。と右側の向けで内レード別題課題をーダとしてョナル職節目に受けて仕事に定年まる。備、社員等の社外図5:ソフトウェア要員能力モデルと教育担当3.技術教育体系の見直し30歳までの早い段階にソフトウェア技術者全員を対象に基礎教育を実施し、その後受講者を選抜しリーダ向け研修、スペシャリスト向け研修を実施し、計画的にリーダ、スペシャリストを育成する体系を構築した。3.1基礎教育入社後の早い段階からソフトウェア技術者としての正しい開発スキル(設計・実装・プロセス・プロジェクト管理等)を身に着けるため、新人研修⇒SeeD(14日間)⇒基礎講座(5講座)を全員受講する。その段階で基本情報処理資格⇒応用情報処理資格を取得するレベルを目指す。(1) 新人研修事業所配属に備え、約2ヶ月間の本社での集合研修で社会人基礎力(主に主体性・働きかけ力・発信力・傾聴力・柔軟性・規律性・ストレスコントロール力)に加え、ソフトウェア技術者の基本となるプログラミング技術(全社共通の基礎知識)を鍛える。主な新人技術研修は、表1に示すとおり、テクニカルライティング・プログラム設製品・システム固有のノウハウドメイン知識ものづくり力標準的なS/W開発プロセス標準的なS/W開発技法人格コンピテンシーコミュニケーション能力、指導力、マネジメント能力、認識能力、効果性、プロ意識他部門に異動しても通用他部門に異動したら勉強し直し部門ごとに教育本社ソ技開で・教育・役割定義・レベル定義要求仕様をまとめるのに重要しっかりとしたものづくりには、これが重要実践 技術図3.ソフトウェア要員能力モデルと教育担当カリキュラム日数内容テクニカルライティング2日技術文書の書き方の講義と演習を行う。プログラム設計2日構造化手法に基づいて、日本語で書かれた要求をプログラムに変換するまでの流れを理解する。プログラミング作法2日C言語で信頼性と保守性が高く、セキュアなコードを作る方法を理解する。C言語入門/演習12日入門では、C言語の基本文法を理解し、簡単なプログラムを作成する。演習では、半日~2日程度で作成できる演習課題を個人で数点作成する。3分間スピーチ朝礼内容は会社生活か技術的な内容に関連したものとし、人前で話す訓練の機会を与え、社会人基礎力の中の発信力を養う。KYT(危険予知訓練)夕礼ネタは会社生活や交通安全に関わるものを自ら考え、安全意識の向上と社会人基礎力の中の主体性を養う。表1.主な新人技術研修講座名日数内容第1回「基礎」2日SW開発全体像、品質原則、共通基礎知識、ソフトウェアプロセス第2回「設計技法」3日要求分析、方式設計第3回「実装技法」3日詳細設計、コーディング、実装品質向上第4回「テスト技法」3日単体テスト、ソフトウェア結合、ソフトウェア適格性確認テスト第5回「総合演習」3日実習(計画、設計/実装/テスト、評価)表2.ソフトウェア技術者エントリー層教育コース(SeeD)92MCRのソフトウェア技術者育成3.2 選抜教育・スペシャリスト教育各分野のリーダ・スペシャリストを育成することが急務であり、基礎教育を修了する30歳前後からMELCO講座を始め各種コースへの計画的な受講者選定とその後のフォローを実施することで、確実にリーダ・スペシャリストを育成する。3.2.1 リーダ向け研修(1)ソフトウェア若手リーダ育成コース(SYL)SYLは、三菱電機が若手ソフトウェアリーダを育成するために企画した研修コースである。当社では、三菱電機のSYLコースをベースに独自の内容を追加・変更し自主講座として開催している。なお、本研修は将来の管理職への条件としている。組織の課題を的確に深堀し、短期・中長期の解決策を上長(B・K)に提言し実行できるリーダを目指す。グループ討議を通じて自己及び自組織の課題の抽出と深堀を行い、課題解決の施策とアクションプランを立案し、提言書に纏める。研修修了時に社長や事業所長に向け提言発表を行い、事業所内で合意した提言書に従い1年間提言活動し成果発表を以って研修修了となる。毎年、講師を中心に反省会を開催し、研修内容の改善を行っている。2017年度は、討議時間の不足を解決するため、座学を1日目に集約し講義時間も短縮し、討議時間を拡大した。2016年度までに27人が修了し、11人が提言活動中である。更に2017年度は新たに研修修了後2年目となる1期生13人を対象に改善活動の成功と失敗の事例報告会を行い、若手リーダとして成長・活躍していることを確認した。(2)ソフトウェアプロジェクトリーダ育成コース(SPL)SPLは、三菱電機が経営的な視点を持ったソフトウェアプロジェクトリーダを育成するために企画したコースである。当社では、2016年度までに32人が修了し、内8人(25%)が課長級として活躍している。SPL修了生がSYL研修コースの講師となり、後進の育成にも携わっている。(3)プロジェクト管理実践講座MCR独自講座で少人数による実践講座である。(表4参照。)(4)課長研修(リーダの4つの役割)課長経験が浅い課長を対象に「リーダの4つの役割」を導入し、受講して終わりではなく、事前課題・事後課題を課して、受講生主導でファミリートレーニングを行い、組織の課題を明らかにするとともに組織のミッションやビジョンを確立することを目的とする。あわせて、受講生自身の自己変革への決意を示し、今後の組織運営を効果的なものにするきっかけとする。事業所の根幹を担うリーダの研修であるため、報告会には全事業所長と社長に参加頂き、内容の確認を実施した。3.2.2アーキテクト向け研修分類講座名日数狙い設計非機能要求の抽出と設計への展開1日非機能要求を漏れなく抽出し、設計へ展開ができるようになる。PDCAを意識した障害管理1日障害の混入、検出、流出のメカニズムの理解と、障害分析手法を習得し、改善活動ができるようになることを狙いとする。定量的品質管理1日定量的品質管理の重要性、必要性を理解し、自部門で効果的に定量的品質管理を行う技術や手法を習得することを狙いとする。プロジェクトマネージメントプロジェクト計画の目標・方針・計画の立案1日プロジェクト計画書(オーダー計画書)の作成手順を理解し、必要最低限のプロジェクト計画書(オーダー計画書)を策定できるようになることを狙いとする。試験技法ソフトウェアテスト計画の作成とテスト戦略の立案1日テスト計画で実施すべきことと、テスト戦略で立案すべきことを学び、漏れが無く効率的なテスト計画書が作成できるようになることを狙いとする。品質管理表3.基礎講座SeeD)に表目職の名)ののスめ、L)し、名)トを育成する。3.2.1リーダ向け研修6:リーダ向け研修(1) ソフトウェア若手リーダ育成コース(SYL)SYLは、三菱電機が若手ソフトウェアリーダを育成するために企画した研修コースである。当社では、三菱電機のSYLコースをベースに独自の内容を追加・変更し自主講座として開催している。なお、本研修は将来の管理職への条件としている。組織の課題を的確に深堀し、短期・中長期の解決策を上長(B・K)に提言し実行できるリーダを目指す。グループ討議を通じて自己及び自組織の課題の抽出と深堀を行い、課題解決の施策とアクションプランを立案し、提言書に纏める。研修修了時に社長や所長に向け提言発表を行い、事業所内で合意した提言書に従い1年間提言活動し成果発表を以って研修修了となる。毎年、講師を中心に反省会を開催し、研修内容の改善を行っている。2017年度は、討議時間の不足を解決知上ェSY LSP L課長研修プロジェクト管理実践講座図4.リーダ向け研修(3) プロジェクト管理実践講座MCR独自講座で少人数による実践講座である。(表4参照。)(4) 課長研修(リーダの4つの役割)課長経験が浅い課長を対象に「リーダの4つの役割」を導入し、受講して終わりではなく、事前課題・事後課題を課して、受講生主導でファミリートレーニング(以下FT)を行い、組織の課題を明らかにするとともに組織のミッションやビジョンを確立することを目的とする。あわせて、受講生自身の自己変革への決意を示し、今後の組織運営を効果的なものにするきっかけとする。事業所の根幹を担うリーダの研修であるため、報告会には全事業所長と社長に参加頂き、内容の確認を実施した。3.2.2アーキテクト向け研修図7:アーキテクト向け研修(1) ソフトウェア若手向けアーキテクト育成コース(SYA)SYAは、三菱電機が部門の技術リーダとして開発チームを率いて技術課題を解決できる人材を育成するために企画したコースである。内部監査及講座を受講しISO9000情報セキュ的に、講座を受4.2017年度の座5講座(表3参講座3講座(表で1講座(AutomotiveSPICEいてe-Learning独自講座でSYL・SeeDの2る。4.1独自講座ソ生技課が産技術講座は目的でスタートに合わせて体講座として基礎中堅技術者にた。毎年、年度容の見直しを実(1) 生産技術基礎講座はア開発の必須た。座学だけでれた講座としてSYASP AOJT実践講座図5.アーキテクト向け研修93MCRのソフトウェア技術者育成(1)ソフトウェア若手向けアーキテクト育成コース(SYA)SYAは、三菱電機が部門の技術リーダとして開発チームを率いて技術課題を解決できる人材を育成するために企画したコースである。(2)ソフトウェアプロフェッショナルアーキテクト育成コース(SPA)SPAは、三菱電機が技術面(特に設計フェーズ)での指導者を育成するため企画したコースである。(3)ソフトウェアアーキテクチャ設計実装実践講座2017年度から開始するMCR独自講座で少人数による実践講座である。(表4参照。)3.2.3 社外に通用する資格者研修内部監査及び外注先の品質監査の強化を目的に、講座を受講しISO9000審査員補の合格を目指す。情報セキュリティ及び外注先の情報監査の強化を目的に、講座を受講しISMS審査員補の合格を目指す。4.独自講座の構築と講師育成2017年度の独自講座は、生産技術講座として基礎講座5講座(表3参照)、実践講座)2講座(表4参照)、指名講座3講座(表4参照)と新人研修がある。指名講座の中で1講座(AutomotiveSPICE理解講座)をMELGLSを用いてe-Learning化する。独自講座ではないが、MELCO殿の教材を用いてSYL・SeeDの2講座を自前講師で自主講座として実施する。4.1 独自講座ソ生技課が独自に2013年度から本格的に開始した生産技術講座は、改善活動の成果を事業所に展開する目的でスタートした。その後、2016年度にソ技開部発足に合わせて体系化を図り、SeeDを補完する位置づけの講座として基礎講座、特別な役割に向けた指名講座、中堅技術者に向けた実践講座として実施することとした。毎年、年度末に講師による反省会を開催し、講座内容の見直しを実施している。(1)生産技術講座(基礎講座)基礎講座は、SeeDでほとんど教えていないソフトウェア開発の必須となる知識の獲得を目的に講座を選定した。座学だけでなく、演習(個人・グループ)を多く取り入れた講座としている。理解度テストを行い、習熟度を確認している。(2)生産技術講座(実践講座)実践講座は5名以下の少数人数で実工事での作業内容、作業成果物を基に座学とグループ討議を組み合わせた実工事を題材に受講者が自分で問題点を抽出し、改善を進める講座となっている。研修修了後、改善計画を立案し、適宜講師による改善成果の確認を行っている。表4のソフトウェアアーキテクチャ設計実装実践講座とプロジェクト管理実践講座の2講座を開講する。(3)生産技術講座(指名講座)指名講座は、SQAやSEPGなどの役割を持った要員のスキルアップを目的とした講座で特定の知識・技術に特化し、演習を中心とした講座である。理解度テストに加え、事後課題として研修内容の実践を義務づけるなど、実作業への浸透を図っている。表4の実践講座以外の3講座を開講する。その中で1講座( A u t o m o t i v e S P I C E 理解講座)を2 0 1 7 年度にe-Learningで開講する。(4)新人研修表1のとおり、新人技術研修を1ヶ月余りの期間に開講する。4.2 講師育成(1)生産技術講座(基礎講座・指名講座・実践講座)ソ生技課員が講師を務め、多くの修了生が育ってきたので、2017年度は事業所から補助講師の派遣を進めている。更に2018年度は補助講師の力量を見て、正講師への分類種類講座名日数狙い指名効果的なデザインレビューの進め方のポイント1日非機能要求を漏れなく抽出し、設計へ展開ができるようになる。指名AutomotiveSPICE理解e-LMCRが推進するプロセス改善の基本となるツールであるAutomotiveSPICEの内容を理解し、自己の組織の工事を実施するためにプロセス及びプロセス改善の重要性を理解することを狙いとする。指名再利用性の高いソフトウェア設計・実装技法~データ抽象化とオブジェクトモデル1日再利用性の高いソフトウェア設計・実装の基本となるデータ抽象化の考え方と、その発展形であるオブジェクト指向設計の習得を狙いとする。実践ソフトウェアアーキテクチャ設計実装実践4日現場で実際に開発するソフトウェアを題材に設計・実装し、再利用性・保守性の観点から評価を行い、自分の弱点を把握し、設計指針・実装指針を確立することを狙いとする。プロジェクトマネージメント実践プロジェクト管理実践5日現場で実際に使用しているプロジェクト計画書(オーダー計画書)を改善し、品質・生産性を向上するために見直し、適用する。また、プロジェクトの監視・制御について、現状の問題点を抽出し、最適なプロジェクト管理を行うことができるようになることを狙いとする。設計プロセス改善表4.その他独自講座94MCRのソフトウェア技術者育成登用を進める。(2)ソフトウェア技術者エントリー層教育コース(SeeD)2010年度から自前講師による講座を開始し、SPL修了生を含めこれまでに20名を超える社員が講師を務めている。基本的に講師の任期は5年とし、SeeD修了生を含め世代交代を進める。(3)ソフトウェア若手リーダ育成コース(SYL)2014年度からSPL修了生を正講師とし、三菱電機グループ内で最初に講座を開始した。基本的に講師の任期は5年とし、2017年度は4年目となるので、講師の世代交代を開始した。SYL修了生の中から1年後報告会で最優秀者を選考し、2期後のSYL講座の中で後輩受講生の参考となるよう事例紹介をしている。(4)新人研修SeeD修了生を含め事業所から推薦された社員が講師を務める。5.能力評価独自講座は、テストを行い理解度を把握し技術者育成のPDCAを適切に回した後、更に今後は能力レベルの評価を実施する。評価の目的は、弱い能力を明確にし、何を強化する必要があるかを見える化し、育成計画を立てるためである。具体的な評価として社外資格、受講状況、個人の能力評価等がある。5.1 自己評価社外資格に挑戦することで、最新の技術動向を知り、自身のレベルを把握することができる。井の中の蛙とならないよう、定期的な情報処理試験への挑戦は有意義である。5.2 会社評価社外資格、受講状況に加え、個人の能力評価を検討中である。(1)社外資格資格管理システムで各部門の資格取得者数を把握する。◦情報処理試験(基本・応用・高度)◦QC検定2級・1級(2)受講状況受講管理システムで各部門の受講者数を把握する。特に生産技術講座は、講座終了時にテストを実施したり、事後課題のフォロー時に評価(成果の確認)を実施している。(3)個人の能力評価大学と共同研究を開始し、2017年度から3年かけて、2019年度に確立する予定である。6.むすび教育体制見直し、選抜講座(SYL)の立上げ、課長研修へのリーダシップ教育の導入等を通して、計画的にソフトウェア技術者を育成する仕組みが定着し、将来のMCR、将来の三菱電機グループのソフトウェア技術者育成の土台ができたと考える。各ビジネスユニット(BU)の技術継承等多くの課題があるが、自前e-Learningを活用し、課題を解決していけると考える。最後に、技人開責任者(事業所長)、技人開推進者、講師の方々に深く感謝申し上げる。執筆者紹介岩見 光倫 イワミ ミツノリ1987年入社。主に全社技術者教育の企画・運営に従事。現在、本社ソフトウェア生産技術・人材開発部技術研修課課長。