テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:カーエレクトロニクス

ソフトウェア製作プロセスの標準化と水平展開

近年、三菱電機(株)姫路製作所では、製品のISO26262(注1)への適用と電動化事業、電動パワーステアリング事業でカーメーカーからAutomotiveSPICEの認証取得を要求されている。当部もこれに対応していくために、2015年度からAutomotiveSPICEのプロセスモデルを適用し、標準プロセスの構築に取り組み、2016年度には、標準プロセスの部内への水平展開を完遂させた。本稿では、標準プロセスの構築と部内への水平展開の取り組みについて紹介する。

参考情報:

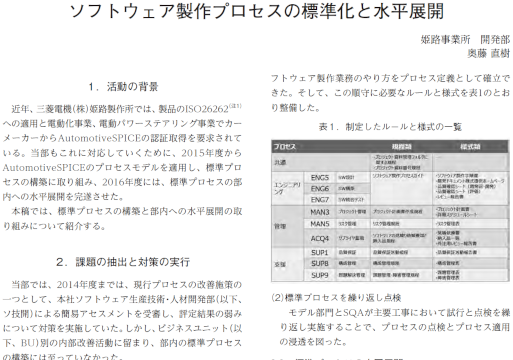

ソフトウェア製作プロセスの標準化と水平展開 1.活動の背景 近年、三菱電機(株)姫路製作所では、製品のISO26262(注1)への適用と電動化事業、電動パワーステアリング事業でカーメーカーからAutomotiveSPICEの認証取得を要求されている。当部もこれに対応していくために、2015年度からAutomotiveSPICEのプロセスモデルを適用し、標準プロセスの構築に取り組み、2016年度には、標準プロセスの部内への水平展開を完遂させた。本稿では、標準プロセスの構築と部内への水平展開の取り組みについて紹介する。 2.課題の抽出と対策の実行 当部では、2014年度までは、現行プロセスの改善施策の一つとして、本社ソフトウェア生産技術・人材開発部(以下、ソ技開)による簡易アセスメントを受審し、評定結果の弱みについて対策を実施していた。しかし、ビジネスユニット(以下、BU)別の内部改善活動に留まり、部内の標準プロセスの構築には至っていなかった。この反省を踏まえ、プロセス改善に向けて体制を整理した。SEPG(Software Engineering Process Group)、SQA(Software Quality Assurance)を担う専門者を置き、役割を明確にし、品質保証統括者とソ技開の支援体制も整えた。対策BUとして故障診断ツールを選定し職制を通じた構築体制とした。3.対策の実施3.1 標準プロセスの構築(1)プロセス定義とルールの作成現状の作業プロセスをAutomotiveSPICEのプロセス定義につき合わせると以下の不足が明確になった。◦用語の統一◦プロセスごとのINPUT/OUTPUT◦作業フロー◦作業ごとの目的、作業概要、実施条件、作業担当と役割これにより、決まっていないことを把握でき、それらを一つずつ解決することで、これまで属人的に実施していた業務や曖昧であった業務の排除や見直しができ、現状のソフトウェア製作業務のやり方をプロセス定義として確立できた。そして、この順守に必要なルールと様式を表1のとおり整備した。(2)標準プロセスを繰り返し点検モデル部門とSQAが主要工事において試行と点検を繰り返し実施することで、プロセスの点検とプロセス適用の浸透を図った。3.2 標準プロセスの水平展開標準プロセスの部内への展開活動について述べる。(1)標準プロセスの展開と定着2015年度の標準プロセスの構築活動のSQAが、引き続き2016年度の全主要工事を含むプロジェクトの開発会議に参画して、プロジェクト計画書の書き方やプロジェクト計画のやり方(それぞれの役割の確認、リスク抽出のやり方、構成管理のベースライン設定のやり方)を、プロジェクトリーダーや担当者に対面方式で個別指導した。また主要工事の工程移行審査時と全工事のレビュー報告書の内容を確認し、プロセスがルールどおりに履行できるよう、且つ各種成果物をガイドどおりに作成するよう指導した。これらの活動を通じて、部内標準プロセスを展開し定着させた。(2)標準プロセス適用に向けた作業効率化標準プロセスの適用では、プロジェクト資料の承認依頼作業が増加するため、効率化が必要となる。承認依頼作業の軽減を目的に、「承認依頼メールの自動作成」を実施し、作業効率化に取り組んだ。ソフトウェア製作プロセスの標準化と水平展開姫路事業所 開発部奥藤 直樹改善活動表1.制定したルールと様式の一覧(注1)ISO26262は、自動車の電気/電子に関する機能安全についての国際規格である。83ソフトウェア製作プロセスの標準化と水平展開4.成果・効果の確認4.1 標準プロセスの水平展開の完遂SQAによるプロジェクト計画レビュー時のSQA評価について、2015年度からの変移を図1に示す。これにより、プロジェクト計画のレベルが大幅に改善されたと言える。また、全部門の主要工事の工程移行審査も規程どおりに実施できるようになった。4.2 顧客要求への対応力向上標準プロセスを定着させたことで、より多くの客先要求に対応することができた。その結果、電動化事業、電動パワーステアリング事業、ADAS関連の試験装置、ツール、ECUソフトウェア開発の案件で対応力が向上した。5.今後の展開今後、ソフトウェア品質の維持と向上を目指し、プロセス改善活動のレベルアップを図るため、次の取り組みを実施していく。(1)能動的に改善活動が行える集団作り(2)プロジェクト計画レビュー時の個別指導とSQA評価の継続(3)SQA、SEPGの人材育成6.むすび本活動で、部内の標準プロセスを確立して順守できる環境が構築できたことは大きな成果である。これにより、属人性を排除でき、部内全員が同じプロセスで業務を遂行する意識を持ち、今後、自主的にプロセス改善が図れる集団への成長が期待できる。最後に、本活動を支援いただいた、関係者各位に深く感謝申し上げる。図1.SQA評価の変移執筆者紹介奥藤 直樹 オクトウ ナオキ1990年入社。主にソフトウェア開発を伴うプロジェクトの品質保証活動に従事。現在、姫路事業所開発部。