テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:空調・冷熱

業務用パッケージエアコン室内機の制御ソフトウェア統合による開発効率化

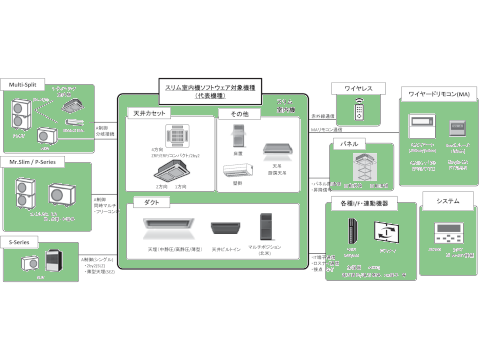

空調機の制御ソフトウェア(以下、「S/W」と記す)は、需要の追加(制御、グローバル、環境規制、IoT等)やBCP対策等の維持開発、移植開発の増加に対応する為に、S/W開発能力の向上が必要である。これらの課題を解決するために、当社は三菱電機(株)と一体となって改善活動(S/W統合、試験自動化、等)を展開している。当社が開発する業務用パッケージエアコン室内機(以下、「スリム室内機」と記す)は、ユーザーニーズや設置状況によって多くの形態(天井カセット/天吊/壁掛/床置/天埋など)がある。スリム室内機は、各々の対象機種固有の機能に加え、スリム室内機として全ての機種に共通な機能に対応するため、各機種のS/Wを毎年一斉に変更している。スリム室内機の制御S/Wは、高級機系・標準機系・廉価機系の各系列によって、電子基板、マイコンのメモリサイズ、接続アクチュエータ、形態別固有機能等の差異により3系列に分けて管理している。国内向け高級機系の機能を、他の2系列に展開している。一方、海外向けでは、室内機・室外機の各機種が順次投入されるケースが多く、多様な組み合わせに対応するため、過去に開発した機種との互換性も重要となる。本稿では、定期的に実施するマイコン変更開発業務の特徴に合わせた開発効率化の取り組みと効果について紹介する。

参考情報:

業務用パッケージエアコン室内機の制御ソフトウェア統合による開発効率化 静岡支所 機器開発部 機器技術第二課 ・多々良 友英・土屋 正登・伊藤 彰浩 要 旨 空調機の制御ソフトウェア(以下,「S/W」と記す)は,需要の追加(制御,グローバル,環境規制,IoT 等)やBCP 対策等の維持開発,移植開発の増加に対応する為に,S/W 開発能力の向上が必要である。これらの課題を解決するために,当社は三菱電機(株)と一体となって改善活動(S/W 統合,試験自動化,等)を展開している。当社が開発する業務用パッケージエアコン室内機(以下,「スリム室内機」と記す)は,ユーザーニーズや設置状況によって多くの形態(天井カセット/天吊/壁掛/床置/天埋など)がある。スリム室内機は,各々の対象機種固有の機能に加え,スリム室内機として全ての機種に共通な機能に対応するため,各機種のS/W を毎年一斉に変更している。スリム室内機の制御S/W は,高級機系・標準機系・廉価機系の各系列によって,電子基板,マイコンのメモリサイズ,接続アクチュエータ,形態別固有機能等の差異により3系列に分けて管理している。国内向け高級機系の機能を,他の2系列に展開している。一方,海外向けでは,室内機・室外機の各機種が順次投入されるケースが多く,多様な組み合わせに対応するため,過去に開発した機種との互換性も重要となる。本稿では,定期的に実施するマイコン変更開発業務の特徴に合わせた開発効率化の取り組みと効果について紹介する。スリム室内機組合せ機器概要29 1.まえがき 1.1 空調機の制御S/W 開発の動向空調機の制御ソフトウェア(以下,「S/W」と記す)は,需要の増加(制御,グローバル,環境規制,IoT 等)やBCP 対策等の維持開発,移植開発の増加に対応する為に,S/W 開発能力の向上が必要である。本稿では,定期的に実施するマイコン変更開発業務の特徴に合わせた開発効率化の取り組みと効果について紹介する。1.2 開発製品概要,製品展開当社が開発する業務用パッケージエアコン室内機(以下,「スリム室内機」と記す)は,ユーザーニーズや設置状況によって多くの形態(天井カセット/天吊/壁掛/床置/天埋など)がある(図1)。スリム室内機は,各々の対象機種固有の機能に加え,スリム室内機として全ての機種に共通な機能に対応するため,各機種のS/W を毎年一斉に変更している。スリム室内機の制御S/W は,高級機系・標準機系・廉価機系の各系列によって,電子基板,マイコンのメモリサイズ,接続アクチュエータ,形態別固有機能等の差異により3系列に分けて管理している。国内向け高級機系で開発した機能を,その後,他の2系列に展開している。一方,海外向けでは,室内機・室外機の各機種が順次投入されるケースが多く,多様な組み合わせに対応するため,過去に開発した機種との互換性も重要となる。多機種への対応力を上げるため,スリム室内機のS/W 構造は,フレームワーク(図4)をベースに,機能単位で部品化されたS/W を機種情報テーブル(図5)で管理し,機種ごとに各々選択できる仕組みを採用している。1.3 制御S/W が抱える問題点と課題現在,制御S/W の開発はフレームワークを活用し,品質と効率性を両立した機種展開ができている。しかし,その弊害として,系列を跨いでの機能展開や共通部品の変更などが発生すると,該当する系列全てに水平展開する作業が発生し,品質・コスト・納期の面で課題が生じている。また,近年のエアコン高機能化によって,従来のマイコンでは性能不足となってきたため,機能実現だけでなく将来の拡張性まで考慮したマイコンの選定作業や開発効率,性能及び拡張性に関する問題が徐々に顕在化してきた(表1)。表1.スリム室内機が抱える問題点と課題開発効率拡張性問題点課題1 マイコン調達性− − 現行マイコンが旧世代品となり調達性に課題マイコン置き換えの実施2 S/W系列管理● −3系列により並行開発に柔軟に対応できる一方, 共通機能の横展開工数大系列を統合することで,横展開の工数を削減3 マイコン・H/W 依存部● −マイコン・H/W 依存部との切り分けが明確でない部分があり,マイコン移植の工数大マイコン・H/W 依存部を分離し,移植性を向上4 CPU 性能・リソース− ●機能追加に伴い,性能・リソース面で,徐々に拡張性に制約(ポート・メモリ・CPU 性能)将来の機能拡張を考慮したマイコンの選定図1.組合せ機器概要302.方針・対応2.1 解決策と期待効果今後一段とS/W の開発規模増大とタイムリーな市場への製品投入が見込まれるため,旧マイコンの刷新のタイミングに合わせて,現在3系列のS/W を統合し,開発効率化を図ることとなった。マイコン調達面でのリスク回避や通信技術向上に伴う実装マイコンの置換頻度が上がることが想定されるため,S/W の移植性向上も視野に入れつつ,統合化を進めた。機種数増加に加え,機能拡張が年々増加傾向にあるため,統合化によって下記の2つの効果が見込める(図2)。効果1) マイコン移植開発費の抑制効果2) 機能の系列展開負荷の低減図2.開発規模推移と規模削減見込み次項で品質を維持しつつS/W を統合するための具体的なアプローチについて紹介する。2.2 統合化へのアプローチ(基本的な考え方)S/W の制御設計では,当該機能自体の動作に加え,将来の向け先展開や,非対応機種との接続などを想定し,互換性・競合に留意して設計する。S/W 構造では,機種ごとの制御開発と共通機能の開発両立のため,形態・向け先別の制御機能を上位互換で搭載し,機種設定に応じて機能の有効・無効を切り替えられる従来構造を踏襲する。ただし,プログラム容量の増加を抑えるため,製品の特徴に特化した系列固有機能については不要な機能をコンパイル時点で切替無効とした。また,将来のマイコン変更に備え,マイコン・H/W依存部の分離により移植性向上を図る。S/W 開発では,機種の追加及び削除とユニットマッチング評価で発生する変更が約7割を占めており,統合化によりリードタイムの削減が可能となる。マイコン選定では,今後10 年の機能拡張(特にIoT技術を核とした各種サービス機能の取り込み)を見据えてマイコンを選定し,拡張性を確保する。2.3 開発の進め方統合のプロジェクトは,三菱電機(株)の複数の製作所および関連会社に協力を依頼することで,各部門の協力のもと推進した。なお,マイコン移行期(新旧並存)の系列間機能に関しては系列展開の開発効率を考慮し,以下のSTEP で開発を順に進めていった(図3)。STEP1: 現行マイコンにて系列統合とH/W 依存部の分離を実施するSTEP2: 新規マイコンに移植し量産導入するSTEP3: 基板置き換え困難な機種への暫定対応として現行マイコンも系列統合S/W を展開する図3.統合におけるSTEP 開発3.S/W 統合3.1 スリム室内機フレームワークの特徴現行のスリム室内機のフレームワークを図4に示す。本アーキテクチャは,開発効率化のために20年前に構築したフレームワークである。フレームワークの基本構造は,最下層のドライバ駆動部〜最上層のモード管理部まで5階層のレイヤ構造になっており,機種管理部(黒枠内)にて機種のバリエーション管理を実施している。管理種別は,機種,機能,接続アクチュエータ,等により個別に機種情報テーブルID を定義し,テーブル値の変更と組合せにより多機種の要求仕様を満たすことが可能となる(図5)。ただし,マイコン容量や周辺H/W の差分などにより,実際には3系列(高級機(人感),標準機(DC),廉価機(AC))に分けてマイコン開発を実施している。現行のスリム室内機のS/W 系列を表2に示す。31図5.機種情報テーブルによる機種管理表2.現行のスリム室内機S/W 系列スリム室内機S/W 系列現在の主な適用機種人感系列人感ムーブアイ搭載機種・ 4方向/2方向/1方向カセット・ 2by2/コンパクトカセットDC 系列人感ムーブアイを搭載しないDC ファン機種・ 天吊/壁掛/床置・ 天埋/ビルトインAC 系列AC ファン機種・ 厨房天吊・ 天埋/天吊/床置(いずれも大型機種)3.2 S/W 統合3.2.1 各系列の共通機能,類似機能の差異抽出と対応策S/W 統合を行うにあたり,人感系列,DC 系列,AC系列の各機能差異を抽出し,仕様とS/W の側面から以下の検討を行った(表3)。表3.機能差異に対する検討事項各系列の機能有無仕様人感 DC AC 差異 検討事項○ ○ ○無共通機能として変更なし有仕様比較を行い,「仕様共通化」,「固有機能の実現」を検討○ ○ ×無「仕様共通化」,「機能部品化」,を検討有仕様比較を行い,「仕様共通化」,「固有機能の実現」を検討○ × ○無「仕様共通化」,「機能部品化」,を検討有仕様比較を行い,「仕様共通化」,「固有機能の実現」を検討○ × × − DC/AC 系列の「仕様共通化」,「機能部品化」を検討× ○ ○無「機能削除」,「固有機能の実現」を検討有仕様比較を行い,「機能削除」,「固有機能の実現」を検討× ○ × − 「機能削除」,「固有機能の実現」を検討× × ○ − 「機能削除」,「固有機能の実現」を検討図4.スリム室内機フレームワーク32仕様統合・ 過去に開発した機種で今後生産予定のない機種,未使用機能はSW 統合コストと統合後のメンテナンス性を考慮し削除した。・ DC 系列,AC 系列の固有機能のうち,製品特性又は製品展開上,仕様統合可能な機能は上位系列(人感系列)の仕様に統合した。また,製品特性上仕様統合が難しい,もしくは製品差別化のため系列固有機能として必要な機能は系列固有機能として統合した。S/W 統合・ 類似機能だが系列により制御差異がある機能は系列固有機能として部品管理を実施しテーブル登録することで,機種により機能を選択可能とした(図5)。・ 各系列の周辺H/W の違いについては,入出力名を共通で定義し実際のポートアサインを隠蔽することで異なるH/W に対応した。3.2.2 マイコン選定現行使用しているマイコンは旧世代品となり部品調達が難しくなってきた。また,長年の機能追加に伴いCPU 占有率,メモリ,H/W 資源の逼迫により機能拡張に制約が生じていた。そのため,将来の機能拡張性を考慮しマイコンの置き換えを実施した。マイコン選定にあたり複数社のマイコンを比較検討した結果,低消費電力,マイコン性能,実装機能,開発環境の冗長性,低コスト等の理由からARM マイコンを選択した。3.2.3 マイコン資源への対応S/W 統合によりROM 使用量が増加し将来的に新規機能追加が困難となる,CPU 占有率が増加し規定時間内にプログラムの処理が収まらない,等の問題が生じる。これを回避するため,以下の対応を行った。ROM 使用量の対応スリム室内機は,ファン(風速を制御)・ベーン(風向を制御)など接続H/W の駆動パラメータを複数有し,運転モードごとに駆動パラメータを制御し詳細に駆動させている。そのため駆動パラメータのROM 使用量が大きく,系列統合によりROM 使用量の増加が懸念される。そのため,系列により異なる駆動パラメータはコンパイル時に分割し,各系列でのROM 使用量を抑制した。系列固有機能については,系列でコンパイルファイルを切替えることによりROM 使用量を抑制した。また,不要機能の削除,仕様統合を行ったことでROM 使用量を抑制することが可能となった。CPU 占有率の対応CPU 占有率については,機能の部品化により未使用機能を動作しない構造としCPU 占有率への影響を軽減した。機能の有効/無効を切り替えて動作試験を実施して品質確保を行ったことで,今後の機種追加時の開発効率化が可能となった。3.2.4 検証(試験戦略)S/W 統合の検証作業として,各系列の機種が問題なく動作することを確認する同一性検証をする必要がある。各系列の動作確認を個別に実施すると,評価工数が増えるため,三菱電機(株)の試験方針に則り,S/W 統合の変更分類に応じて同一性検証の指針に基づき検証作業を定義することで,試験工数削減を図った(表4)。表4.同一性検証指針No 変更分類人感系列の動作DC/AC系列の動作試験方針1 無変更部分変更なし変更なし従来動作との同一性を確認2 人感系列の未使用機能削除変更あり(未使用機能削除)変更なし機能削除を確認3 DC/AC 系列の不要機能削除変更なし変更あり(不要機能削除)統合SW の変更点には現れないため試験対象外4人感系列の仕様に共通化した機能変更なし変更なしDC/AC 機種の仕様共通化を確認5 固有機能として統合した機能変更なし変更なし各系列の同一性を確認(変更部/無変更部)4.効果S/W 統合前の系列ごとの個別開発では,共通制御を追加する際に最初に1系列に機能追加を行い,その後,同一内容を残りの系列で影響確認を行い設計・試験を実施していた。このため,重複した無駄な水平展開工数が発生し,タイムリーに製品の市場投入が出来ず,機会損失が発生していた。S/W 統合後の系列統合開発では,共通機能を追加する際に1度の設計・試験のみで各系列に制御追加が可能となり,無駄な水平展開工数が不要となった。これによりS/W 開発がボトルネックになることなく,製品の市場投入が可能となった。マイコン置換時においても,重複作業が発生しないため,2系列分の開発コスト削減が可能となった。335.課題マイコン統合により系列の統合開発を実現することで,開発効率向上,タイムリーな製品投入の実現,機能向上による開発規模増における開発費削減等が可能となった。一方で,機種,機能,接続H/W,駆動パラメータ等,機種管理ID によって全てテーブル管理されているため,機能追加や共通機能アップデート時に他機種のデグレード防止のため,品質確保の仕組みを考慮する必要がある。また,今回の統合アプローチは品質最優先での統合を進め,コンパイラ最適化による不具合リスクを回避したため,コード生成率の関係から,想定以上にROM 消費量が多くなった。現在,機能ブロック単位で最適化をかけて同一性確認を実施しているが,今後も機能追加だけでなくマイコン移植時にコンパイラ最適化を利用する機会も想定される。これら課題解決のため,三菱電機(株)の支援を頂き,基本動作の組合試験シミュレータを現在整備中である。デグレード防止のための回帰試験を実施することで品質と効率の両立を図る。6. むすびS/W 統合化により,機種展開能力の向上(グローバルや環境規制等の機能を別系列に展開する期間の短縮(7ヵ月→ 0.8 ヵ月))と,開発対応力の向上(IoT 等の次世代開発へ余剰工数を展開可能)を実現できた。また,統合化による開発期間の短縮は,BCP 対応開発の向上(CPU 代替開発期間の短縮(11 ヵ月→4ヵ月))にもつながり,短期間で品質に問題ないS/W を供給することが可能となった。今後,開発効率化が加速する中で,品質維持との両立が不可欠となるため,新規機能追加時の回帰試験や機種追加作業の自動化について更に取り組む必要があり,当社として対策提案をする良い機会と捉えている。今後とも三菱電機(株)と連携しながら改善活動を推進していく所存である。最後に,本開発にあたりご指導,ご協力頂いた三菱電機(株)静岡製作所電子制御システム部及び三菱電機マイコン機器ソフトウエア(株)第3事業部制御応用技術部,の関係者各位に深く感謝の意を表する。商標・登録商標について■ Mr.SLIM,スリムZR,ER,ズバ暖スリム,ムーブアイ,ロスナイは,三菱電機(株)の商標又は登録商標です。執筆者紹介多々良 友英2013年入社 業務用空調機室内機のソフトウェア開発に従事。現在,静岡支所 機器開発部 機器技術第二課 主査土屋 正登1991年入社 業務用空調機室内機のソフトウェア開発に従事。現在,静岡支所 機器開発部 機器技術第二課 グループリーダー伊藤 彰浩2017年入社 業務用空調機室内機のソフトウェア開発に従事。現在,静岡支所 機器開発部 機器技術第二課