テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:構造・熱・軌道解析

衛星コンフィギュレーションCADの開発

人工衛星の設計工程においては、軌道、熱制御、電力、構造、姿勢制御など多岐の分野にわたるサブシステムについて設計が必要となる。このため、特に上流工程においては、相互に依存性の高いサブシステムについて概算でも統合的にトレードオフが行なえる設計支援ツールがあると有用であり、見通しの良いトップダウン設計の観点からも都合が良い。当社では、社内向けのシステム設計支援ツールとして、搭載機器のコンフィギュレーション設計に焦点を絞った衛星コンフィギュレーションCAD「Satellite Sketch Board」の開発を行なった。本報告では、その概要について紹介する。

参考情報:

- この技術レポートは、当社が展開する宇宙・通信事業の構造・熱・軌道解析ソリューションに係る技術について著述されたものです。

- 構造・熱・軌道解析ソリューションは、鎌倉事業所が提供しています。

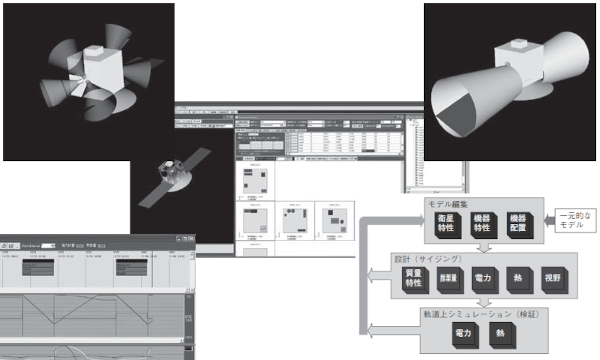

MSS技報・Vol.21 32技術論文*鎌倉事業部 宇宙第二技術部 **同事業部 宇宙第四技術部 ***本社 技術統括部 †鎌倉事業部 宇宙第一技術部 衛星コンフィギュレーションCADの開発 The Development of the Satellite Configuration CAD 真道 雅人* 高木 博史** 井本 寛之* 村上 晃一* 阿部 純子*** 昆布谷 尚道* 友枝 久夫† Masato Shindo, Hiroshi Takagi, Hiroyuki Imoto, Kouichi Murakami, Junko Abe, Hisamichi Kobuya, Hisao Tomoeda 人工衛星の設計工程においては、軌道、熱制御、電力、構造、姿勢制御など多岐の分野にわたるサブシステムについて設計が必要となる。このため、特に上流工程においては、相互に依存性の高いサブシステムについて概算でも統合的にトレードオフが行なえる設計支援ツールがあると有用であり、見通しの良いトップダウン設計の観点からも都合が良い。当社では、社内向けのシステム設計支援ツールとして、搭載機器のコンフィギュレーション設計に焦点を絞った衛星コンフィギュレーションCAD「 Satellite Sketch Board」の開発を行なった。本報告では、その概要について紹介する。 In engineering design process for satellites, various subsystem designs on orbit dynamics,thermal control, electric power, mechanical structure, attitude control and so on are required. Thus,especially in upper design process, a aid tool for design that can roughly do integrative trade-offbetween subsystems that have high dependency each other is useful, and is convenient in thesight of clear top down design. We developed Satellite Configuration CAD called "Satellite SketchBoard" a aid tool for our system design focused on configuration design of satellite components.Therefore, an outline of the CAD is presented. 1.はじめに 人工衛星の設計工程においては、軌道、熱制御、電力、構造、姿勢制御などの多岐にわたる分野のサブシステムの設計が必要であり、それぞれに適した高精度な汎用解析ツールが広く活用されている。しかしながら優れた設計とは、サブシステムの最適化を個別に追求した結果として得られるものではなく、衛星システム全体の最適化という観点からサブシステム間のバランス設計が成立して初めて可能になるものである。したがって、設計作業の上流工程において、サブシステム間のトレードオフが、概算でも良いから手軽に行なえる設計支援ツールがあると有用である。全体最適化をシステム設計者が1人で行なえれば、サブシステム担当部門との煩雑なコミュニケーションを極力排してシステム全体の見通しを良くすることができ、トップダウン指向で効率良く設計を進められることが期待できる。さらに、設計結果を設計者本人だけでなく、第三者にも正確かつ直観的に伝達できる手段があれば、顧客へのプレゼンテーションや下流工程の技術者とのコミュニケーションなどにも有効と考えられる。しかし、これらの用途に適した市販ツールが無かったため、独自に開発を行なうこととした。2.開発コンセプト 本ツールの開発は「会議室でできる衛星システム設計」をコンセプトに行なった。“Satellite Sketch Board”(当社の登録商標)とは、衛星のラフスケッチが簡単に描けるイメージを表現して付けられた呼称である。本コンセプトは、以下の3つの具体的な要求項目にブレークダウンできる。⑴ トップダウン設計支援 相互依存性の高いサブシステムの設計を、1つの統合環境上で可能にすることによって、衛星のトータルバランスを考えながらトレードオフ設計が行なえる環境を提供する。⑵ コミュニケーション支援 設計結果を3Dグラフィクスやグラフを用いてビジュアルに表現するとともに、設計変更があればその影響を即座に反映することによって、パラメータスタディを容易にするとともに、設計者自身の現象理解や、顧客や他の技術者との正確なイメージ共有を助け、円滑なコミュニケーションが図れるよう支援する。⑶ 広範な使用環境 特別なハードウェア環境を必要とせず、一般的に会議 33技術論文4.1 2D/3Dグラフィカル作業環境 本ツールのモデル編集機能では、衛星が周回する母天体、衛星本体、搭載機器といったモデルの階層関係をツリー構造で関連付け、個々のモデルはそれぞれ編集できるようになっている。このため、母天体に他の天体を追加したり、複数機の衛星モデルを同時に周回させたりすることも可能である。 モデル編集機能の中でも最大の特長は、衛星構体の2D展開図上から搭載機器の配置編集が行なえる2D/3Dのユーザインターフェースである(図2)。一般に、自前のプログラムや表計算ツールなどを使用して数学モデルを作成する場合に最も煩雑で注意力を要する作業の1つが、太陽や母天体の方向と構体パネルや搭載機器の向きとを関連付けるための座標変換式の定義である。本ツールでは、Microsoft Office※1のオートシェイプのような感覚で、搭載機器の配置やサイズ編集、コピー、削除などができ、その結果が3Dモデルに反映されるようになっている。これは、編集の利便性のために設計対象をある程度単純なパネル構成の衛星に限定するという一種の割り切りでもあるが、実物の構体がパネル構成ではなくても、例えば昔のスピン衛星のように円筒形の構体の場合には多角柱に近似化することで編集作業は可能である。 機器をパネルの外側と内側のどちらの面に搭載するかは、展開図を表裏反転させることで選択できる。4.2 解析機能 設計のための解析をサブシステム毎に行なう場合、設計者にとって面倒なのが、数学モデルの編集である。サブシステム間で共通の入力パラメータがあっても、それぞれの数学モデルに対して個別に入力しなければならず、異なる数学モデル間でトレードオフの度に特性パラメータや解析結果の受け渡しが必要になるからである。本ツールでは数学モデルを統合し、例えば搭載機器であれば、同一のモデルに配置、形状、質量、熱、電力といった特性パラメータをまとめて定義できるため、重複し室に設置されているようなWindows OSのデスクトップ型PCあるいはノート型PC程度でも、そこそこ軽快に動作可能とすることによって、設計者の利便性を高め、会議やプレゼンテーションの場での利用を可能とする。 なお、一口にシステム設計といっても、実際には搭載機器のコンフィギュレーション設計やシステム構造設計などの様々な上流設計の総称であり、それだけで一意な概念を表してはいない。このため、開発するツールの目的を明確にするために、どの「システム設計」に焦点を絞るか、手軽さと機能・性能とのバランスを如何に取るか、といった議論が開発の当初から出たが、システム設計向けの本格的なツール開発は、社内でも今回が初めての試みということもあり、最も着手し易いと考えられる搭載機器の軌道上コンフィギュレーション設計にまずは焦点を絞るという結論に落ち着いた。その結果、熱収支、電力収支、質量配分、機器間の非干渉などを拘束条件として、熱系と電力系のリソースサイジングを行なうことを目的とし、これらと独立性の高い構造系や姿勢制御系はあえて解析対象から除くことにした。3.設計フロー 本ツールで前提としている設計フローを図1に示す。所定の設計条件を満足するまで、以下の工程のイタレーション作業を繰り返す。⑴ 数学モデルを作成・編集する。⑵ 設計パラメータのサイジングを行なう。⑶ 軌道上シミュレーションで設計の妥当性を確認する。 このため、本ツールでは大きく分けて、モデル編集機能、設計支援機能、軌道上シミュレーション機能の3つの機能を備えている。4.特長 本ツールは、開発コンセプトと設計フローから導き出された次のような特長を備えている。衛星特性機器特性機器配置モデル編集質量 推薬量特性電力熱視野設計(サイジング)電力熱軌道上シミュレーション(検証)一元的なモデル図1 設計フロー図2 搭載機器編集の様子※1 Microsoft及びOfficeは、米国Microsoft Corporationの 米国及びその他の国における登録商標または商標である。MSS技報・Vol.21 34ものである。熱源は太陽光、母天体(地球)のアルベド、母天体(地球)の放射、搭載機器自身とヒータによる発熱である。機器の搭載パネル面と熱源との形態係数も極めて簡便な計算によるが、シミュレーション実行中に逐次計算するようになっている。⑷ 電力シミュレーション機能 軌道上シミュレーションにおいて、搭載機器の発熱量の動作モード切り替え、および太陽電池パドルの発電量とバッテリ放電深度(DOD:Depth of Discharge)の算出を行なう機能であるが、単純な収支計算式により計算を行なっている。⑸ 質量特性計算機能 モデル編集作業の容易化のため、構体や搭載機器に用いる形状モデルは、予め用意されている薄板長方形、薄板円盤、直方体殻、円筒体殻、多角柱殻、楕円体殻などの基本的な形状要素を用いるようになっている。シェルの単位面積質量を定義すると自動的に各要素の慣性テンソルを算出し、合成するようになっているが、搭載機器として用いる場合にはこのような質量定義方法ではかえって不便なため、重心位置に質点として直接質量を定義できる方法も用意している。4.3 リアルタイムパラメータスタディ 本ツールのシミュレーション機能における大きな特長が、シミュレーション実行中でも機器配置や設計パラメータの変更が可能なことである。変更によって生じた差異が、3Dグラフィックモデルの挙動やグラフに即座に表れるため、設計の初心者にも設計パラメータとシミュレーション結果の相関が理解しやすく、会議でのメンバ間のイメージ共有にも向いている。このような作りは、音楽用シーケンサのようにリアルタイム編集が要求されるメディアコンテンツ系アプリケーションにヒントを得たもので、手間のかかる衛星マヌーバの定義、太陽電池パドルの回転モードや搭載機器の消費電力モードの切り替えの定義といった作業も、タイムチャートの編集により簡単に行なうことができる(図4)。ただし、本ツールではこうしたアプリケーションのように実時間でシーケンスが進行するわけではなく、シミュレーション実行中でもユーザのパラメータ操作が即座に反映されるという意味でリアルタイムなため、ここでは「リアルタイムパラメータスタディ」と呼ぶことにする。この特質は、本ツールを社内の技術者教育に活用した際にも、好評であったものの1つである。 なお、熱や電力のシミュレーションには積分演算を含むため、途中でパラメータを変更すると、当然過去の履歴によって結果は変わってしまうが、パラメータスタデたパラメータの入力やモデル間のデータの受け渡しなどの作業が省略でき、解析も1つの統合環境上で行なえるため、トレードオフ作業も容易である。 また、概念検討レベルの設計支援ツールで重要なことは、入力パラメータを適度に絞った簡便な計算モデルを用いることである。精度や汎用性にこだわって詳細な計算モデルを用意しても、概念検討段階では一般に確度の高い値が用意できないようなパラメータの入力を設計者に求めることになり、結局は使い勝手と設計自体のロバスト性とを低下させてしまうからである。以下、個々の解析機能について概略を示す。⑴ 設計支援機能 設計の目的は、バッテリ容量や太陽電池パドルの発電容量、搭載機器の放熱面積やヒータ発熱量、推薬量のサイジングを行なうことであるが、本ツールではサイジング作業の初期段階において、これらの大雑把な指標を設計者に示すための簡易計算機能を備えている。また、機器配置のチェック作業支援のため、搭載機器本体間の干渉解析、センサの視野表示、太陽電池パドルの覆域表示といった機能を用意している(図3)。⑵ 軌道計算機能 設計の妥当性評価のために実施する軌道上シミュレーションを行なう際に必要な衛星と天体の位置・速度ベクトル計算を行なう機能である。衛星の軌道計算には一般摂動理論に基づくモデルを採用している。天体の位置計算は、太陽光の方向ベクトルや月の位置を計算するためのものであるが、これにはNASA JPL(ジェット推進研究所)の天体暦DE405をインポートして利用できるようになっている。⑶ 熱シミュレーション機能 軌道上シミュレーションにおいて、搭載機器への熱入力や温度変化を算出する機能であるが、単純化のため搭載機器と宇宙空間の熱源とで直接熱交換を行なうモデルを採用している。搭載機器個々の温度予測精度は期待できないが、概念設計段階の衛星全体の熱収支とバランス配分を評価する目的であれば十分な指標を与えてくれるセンサ視野表示太陽電池パドル覆域表示図3 干渉チェックの例35技術論文 最後に、本ツールは社内の若手技術者教育でも使用し、有効性を確認している。教科書を読むにも、シミュレーションで先に現象を理解していれば、飲み込みが数段早いからである。今後は、教育ツールとしての活用にも期待している。ィを繰り返して概略の傾向をつかんだら、決定したパラメータで正式なシミュレーションは初期時刻から実行し直せば良い。 以上のような使い方を想定しているため、内部処理の実装においてはシミュレーションの計算負荷に配慮を行なっている。開発言語はC++であるが、形状モデルの姿勢変換マトリクス計算などはグラフィックに用いているOpenGL※2のAPIを利用して計算することで効率化を行い、数式を直接プログラムすることはなるべく避けている。5.評価 ツールとしての妥当性評価のため、本ツールを用いて実際の地球観測衛星の概念検討を実施し、一通りの作業がほぼ可能であることを確認した。具体的には以下の項目を考慮して、搭載機器配置の決定を行なった。⑴ 電力収支⑵ 熱収支⑶ 質量配分 なお、衛星個々の設計工程の都合により、使用しない機能も出てくるため、全体の評価には今後のさらなる実績の積み上げが必要である。6.むすび 以上、衛星コンフィギュレーションCAD 「SatelliteSketch Board」の開発について述べた。本ツールの最初のプロトタイプ製作は、10年程前に遡る。本格的なプロジェクトとして立ち上がったのはそれから7年も後のことであるが、システム設計用ソフトウェアという観点から、社内の関連部門が横断的に参加したという意味でも意義深いプロジェクトであった。衛星のバーチャル開発という意味では、本ツールの開発はまだ小さな1歩だが、ここで得たノウハウからさらに展開を図ることは可能であろう。図4 シーケンス設定画面と電力・熱系出力グラフ※2 OpenGLは、米Silicon Graphics, Inc./日本SGI 株式会社の登録商標である。