テクノロジー

技術レポート:アーカイブ

Category:情報処理システム

RPA を使ったSQA 審査業務改善

昨今の第3 事業部の S/W 開発プロジェクトでは変更開発が増加し,多くのプロジェクトが発足している。 SQA 担当者は,それに対応していく必要があるため,作業品質を落とすことなく SQA 審査の効率化が求められている。 SQA審査の内容を検討し,審査対象成果物に対して繰り返しとなる作業を RPA ツールにより自動化することで効率化を図った。また RPA ツール開発時,作業の効率化に加え, 自動化 範囲の拡大のための工夫を施した。これらにより SQA審査の作業効率化が実現できた。

参考情報:

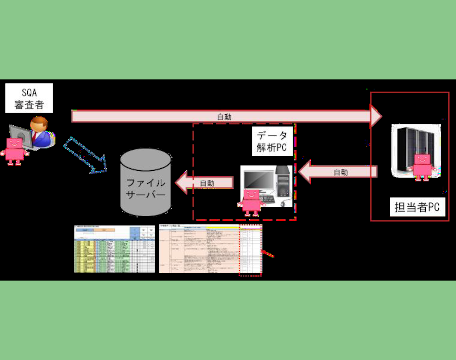

RPA を使ったSQA 審査業務改善 RPA を使ったSQA 審査業務改善 藤井 慎平,山本 武 1. まえがき 筆者が所属する第3 事業部品質・技術管理グループ(以下,3品技管という)は第3 事業部の第3 者検証に携わっている。近年,多くのプロジェクトが発足し,それに対応していく必要があるため,作業品質を落とさずに審査の作業効率化が求められている。同様に2018 年からの2 年半,筆者が従事していた三菱電機(株)静岡製作所も多数のプロジェクトに対応するため,審査の作業効率化が求められていたので,業務自動化を検討することとなった。自動化する業務は繰り返し作業が多くみられたSQA 審査対象成果物のチェックとすることとした。使用するツールは管理業務で活用実績のあるRPA BizRobo!ツール(以下,RPA ツールという)とした。 2. SQA 審査と自動化選定SQA とはsoftware quality assurance:ソフトウエア品質保証の略称である。SQA 審査の作業は幅広くあるが,その一つとして審査対象成果物に対して,基準(チェック内容)に従い問題ないかの確認作業がある。チェック内容の一例を図1に示す。この確認作業を各プロセスで複数のドキュメントや作成資料に対し実施する必要があり,多くの時間を要している。この繰り返し作業を分析し自動化できる部分を検討し選定した。図1.SQA 審査チェック内容一覧今回改善対象とした開発プロセスはSQA 審査の中で判定がし易く,多くのプロジェクトで繰り返し作業する外部設計~組合せ試験を対象とした。本稿ではRPA ツール作成による改善内容と開発時の工夫と成果を報告する。3. RPA ツール作成による改善内容と効果の検討RPA ツールによるSQA 審査の自動化で得られる改善効果について検討した。3.1 SQA 審査の作業効率化従来は成果物のチェックのため,手作業で各プロセスにて多くのSQA 審査対象成果物ファイルをオープンし,数十箇所の記載チェックを目視で点検し,結果を記録していた。これをRPA ツール導入により自動化することで,同様の処理で確認の結果,半減可能との感触を得た。またツール化により人手を介さずに実施できるようになる。3.2 SQA 審査結果レベルの統一性従来の手作業によるSQA 審査ではチェック漏れを起こし再チェックすることがあった。しかしRPA ツール導入により漏れを防止できるともにSQA 審査結果の判定レベルも統一される。よってSQA 審査の経験の浅い者でもRPA ツールを使用することで審査が可能となり,審査結果レベルのバラつきを抑えることもできる。3.3 SQA 審査対象成果物の品質向上従来は限られた時間の中での作業となり,SQA 審査は成果物チェックまでとなっていた。しかしRPA ツール導入により成果物のチェック時間を効率化することで,第3 者としてDR 議事録を詳細に確認する時間が確保でき,SQA 審査対象成果物の品質向上に寄与できる。4. 製作したRPA ツール改善効果を考慮して外部設計~組合せ試験の各開発プロセスのSQA 審査における成果物チェックを自動化するRPA ツールを作成した。RPA を使ったSQA 審査業務改善2図2. RPA ツールの概要図3.SQA チェック項目一覧(図2①)図4.S/W 構成品目一覧(図2②)例えば図2 のSQA 実施サーバー(図2 四角実線枠)を担当者PC として,SQA 実施クライアント(図2 四角点線枠)をデータ解析用PC とした場合で概略動作を説明する。製作したRPA ツールは担当者PC(図2 四角実線枠)に格納する。このPC から実行指示し,データ解析PC(図2 四角点線枠)にて対象ファイル(SQA チェック項目一覧(図2①)(図3)とS/W 構成品目一覧(図2②)(図4))が格納されたファイルサーバーをアクセスし,チェック結果をファイル出力(図2⑤)(図6)する。RPA ツールの操作は実行ボタンを押すことで一連の作業を自動で行うことが可能となる。(図5)図5. RPA ツール操作画面RPA ツールはデータ解析PC に対し,ファイルサーバーにある入力文書のファイルオープン(図2④)と,成果物チェック開始を指示し,データ解析PC にて各開発プロセスのSQA 審査対象成果物(設計書,DR 議事録,試験成績書)をSQA チェック項目一覧(図3)のチェック内容に従い確認を行い,結果をファイルに出力(図2⑤)(図6)する。図6.出力されるチェック結果(図2⑤)5. ツール開発時の工夫点5.1 記載チェック結果NG時の処置可否判断の効率化大規模開発時にはSQA 審査対象成果物が数十ファイルにもなり,また同名のファイル名である場合がある。チェック結果がNG と検出された場合,NG 箇所に辿り付き処置可否判断するまでに下記の手順を踏むため,1 時間程度かかりSQA 審査時間に大きな影響を及ぼしていた。(1) チェック結果NG の開発プロセスの対象成果物ファイル名を検索する。(2) 検索した結果のファイルを開く。(3) 開いたファイルでNG 場所を検索する。(4) NG 内容を調査して処置可否判断する。そのため製作したRPA ツールでは処置可否判断する時間を効率化するため,チェック結果の詳細内容とNG 画像をファイルに残す工夫を施した。(1) チェック結果をファイルに出力する。(図7-1)(2) チェックした場所(フォルダー名,ファイル名)とチェSPA を使ったSQA 審査業務改善3ック結果の内容をファイルに出力する。(図7-2)(3) NG 場所のスクリーンショット画像をファイルに保存する。(図7-3)図7-1. SQA チェック結果出力ファイル図7-2. チェック結果シートファイル図7-3. スクリーンショット画像ファイル上記のファイルを出力することで,NG 箇所へ簡単に移動でき処置時間の効率化が図れた。またRPA ツール実行中にチェック結果が目視できるようにRPA ツール上にリアルタイムにチェック結果を表示できるようにした。(図7-4)図7-4.チェック結果表示画面5.2 画像有無チェックSQA 審査対象成果物チェックは作成有無チェック,記載有無チェックの2 つのチェックを用いれば実現可能と考えていた。(1) 作成有無チェックは入力文書の構成品目一覧(図4)にあるファイル名を検索すること。(2) 記載有無チェックはファイル内容の指定位置を参照すること。承認チェックも記載有無チェックで実現可能と考えていた。しかし実際にRPA ツール動作時,検認欄の内容が画像であるケースがあり,空白と認識しチェック結果:NG となるケースがあることが判明した。図8.画像有無チェック箇所(中央)空白となるケースを調査した結果,欄の中央位置(図8チェック箇所)で画像有無チェックを実施することで,誤判別を回避できることが確認でき,検印の有無も自動チェックが可能となった。5.3 共通部品の入力値テーブル化開発プロセスごとに類似する成果物チェックがあるため処理を共通部品化し,ファイルの参照箇所をExcel テーブルファイル(図9)とし,チェック位置が変更となった場合や成果物の様式が追加/変更となった場合でも短時間でRPA ツールへ反映できるようにした。図9. 共通部品の入力値テーブルRPA を使ったSQA 審査業務改善46. 改善予測効果に対する成果今回のRPA ツール化により成果物のSQA 審査チェックを目視確認から自動化することで,外部設計~組合せ試験のSQA 審査時間を半減することができ,期待した審査の作業効率化が図れた。また担当者が拘束されることなく他の作業を行うことも可能となった。さらに下記の成果が得られた。(1) チェック結果NG 時,内容と箇所の見える化とそれによる時間短縮ができた。(2) 複数の審査を同時に進行できるようになった。7. 今後の課題7.1 RPA ツールの適用範囲の拡大現時点のS/W 開発プロジェクトでは変更開発が多く,以前の様式を継承しており旧様式にも対応できるようにExcel テーブルファイルを作成していく。また今後の新規プロジェクトには最新様式が使用されていくことから改善効果が拡大すると考える。7.2 RPA ツールの夜間実行チェック時間の効率化により今後は多くのプロジェクトにRPA ツールを実施する。製作したRPA ツールは1ファイル当たり数分の実行時間であるため大規模開発ではファイル数が多く数時間かかると見込まれる。図10. RPA ツール処理の流れ作業の効率化とSQA 審査の多重作業対応を考えるとRPAツールの夜間実行の必要性が高まってくると考える。今回RPA ツールの制約でプログラムサイズを200 行程度に抑える必要がありプロセスごとに実行ファイルを分割した。そのため実行の都度人の介在が必要となり夜間実行には至らなかった。今後RPA ツールのバッチ処理の検討を進めていく。8. むすびSQA 審査の効率化のためRPA ツールを導入した。また導入するに当たり,どのような工夫を行ったかを説明した。結果,成果物チェックの自動化により期待する改善効果が得られた。加えて下記の成果が得られた。(1) SQA チェックのRPA ツール化の技術ノウハウ獲得(2) 様式追加変更時の柔軟な改修/保守のノウハウ獲得今後は他のプロジェクトへの展開,審査適用範囲の拡大,また7 章の実現方式を検討し活用拡大を図っていく所存である。謝 辞本開発を実施するにあたり,ご協力いただいた三菱電機(株)静岡製作所電子制御システム部ソフトウエア開発プロセス改善グループの皆様に,深く感謝の意を表する。商 標BizRobo! はRPA テクノロジーズ(株)の登録商標である。その他記載の会社名,製品名は,それぞれの会社の商標又は登録商標である。参考文献(1) BizRobo PORTAL サイトhttps://portal.bizrobo.com/ja(2) 三菱電機(株)IT システム推進室RPA 情報共有サイトhttps://mitsubishielectricgroup.sharepoint.com/sites/002864/SitePages/default.aspx執 筆 者 紹 介藤井 慎平(ふじい しんぺい)1985 年入社。第3 事業部でS/W 開発する製品の第3 者検証に従事。現在,第3事業部品質・技術管理グループに所属。山本 武(やまもと たけし)1990 年入社。第3 事業部でS/W 開発する製品の第3 者検証に従事。現在,第3事業部品質・技術管理グループに所属。