2024年度 三菱電機ソフトウエア技術レポート

(コラム)

PC式昇降機監視システムの開発

エレベーターの運行を監視する

高信頼性システムで

利用者の安全・安心を提供

中央管理室や防災センターから

昇降機利用者の安全・安心を見守る

大きな建物には中央管理室や防災センターが必要とされています。日本の建築基準法は、高さ31mを超える建築物に対して、中央管理室(非常用のエレベーターや排煙設備、空気調和設備の制御や監視を担う)の設置を求めています。また、消防法は、例えば階数が15階以上の建築物に対して、防災センター(消防設備の監視や操作を行う)の設置を求めています。海外でも、国ごとに法律は異なりますが、同様の中央管理室や防災センターが求められています。昇降機監視システムは、グローバルで中央管理室や防災センターに設置され、ビル管理者により昇降機利用者の安全・安心が見守られています(図1)。

長年の開発から蓄積されたノウハウ

安全・安心な運行を支える監視システム

MESWが開発を担当するパソコン上で動作する(PC式)昇降機監視システムは、国内向けがMITEMAS(ミテマス)、海外向けがMelEye(メルアイ)としてブランド展開をしています。昇降機監視システムはエレベーターとエスカレーターの監視を行いますが、ここでは、監視項目の多いエレベーターを中心に紹介します。

エレベーター監視の歴史は古く、以前は、制御盤(基板や筐体)上にランプを並べて、エレベーターを監視する盤式と呼ばれるものが使用されていました。時代と共に多くの盤式がPC式に置き代わりました。そして、MITEMASは、現在、多数の著名なオフィスビル、商業施設、ホテル、ターミナルビル、官公庁舎などで採用されています。

昇降機応用システム技術課 グループリーダーの清水彰人氏はエレベーター監視システムの特徴について述べます。

「エレベーターに求められる最も重要なポイントは安全・安心です。MESWは、エレベーターを最もよく知る技術者集団として、安全・安心な運行を支える高信頼な監視システムを開発してきました。長年の開発を通して、監視システムのノウハウも蓄積しています」

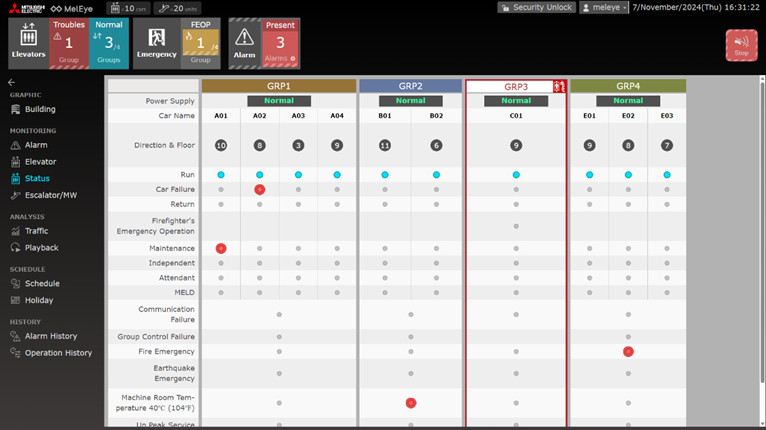

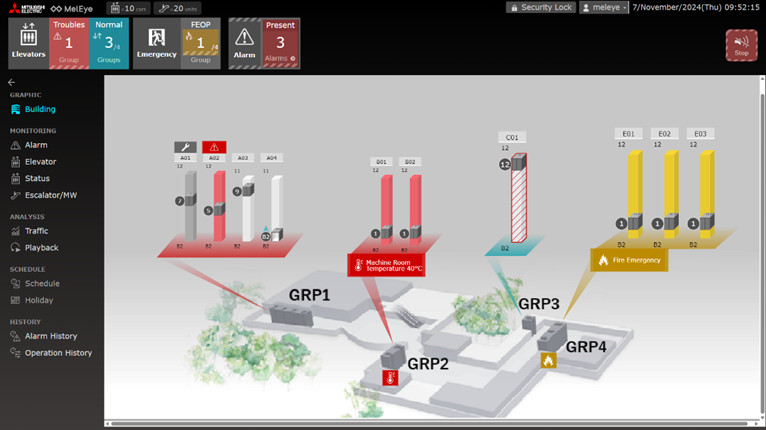

図2は昇降機監視システムの監視画面の一例です。

「画面下部はビル1階のレイアウトとエレベーターの設置位置を表し、画面上部は各かごの現時点の位置(階数)、移動方向(上下)、扉の開閉状態を表示します。実際のエレベーターのかごの動きに追従して、リアルタイムで表示が変化します。また、エレベーターの故障や火災発生といった有事の際は、アイコンの点滅やブザーを鳴らすなどの分かりやすい表現を用いてビル管理者に注意喚起を行います。ビル管理者はトラブルを瞬時に把握でき、全エレベーターの状態が確認できます」(清水氏)

ビル管理業務の省力化を図る

運転モードのスケジューリング

エレベーターには様々な運転モード(利用状態に合わせた配車方法)があり、それらの切り替えを実施することで、快適な移動を実現します。

「オフィスビルでは、出社時に玄関階から上方への呼びボタンが多く押されます。その時には玄関階への配車を優先するように制御します。この運転モードをアップピークサービスと呼んでいます」(清水氏)

昼休みの時間帯では、食堂階への移動を優先するランチタイムサービスという運転モードにより、配車台数とタイミングを制御します。退社時には、降り客の待ち時間が長くならないように、制御する上層階への配車を優先するダウンピークサービスに切り替えます。商業施設が併設するビルでは、閉店時間に商業施設の階にエレベーターを停止させないフロアーロックアウトという設定が用いられます。

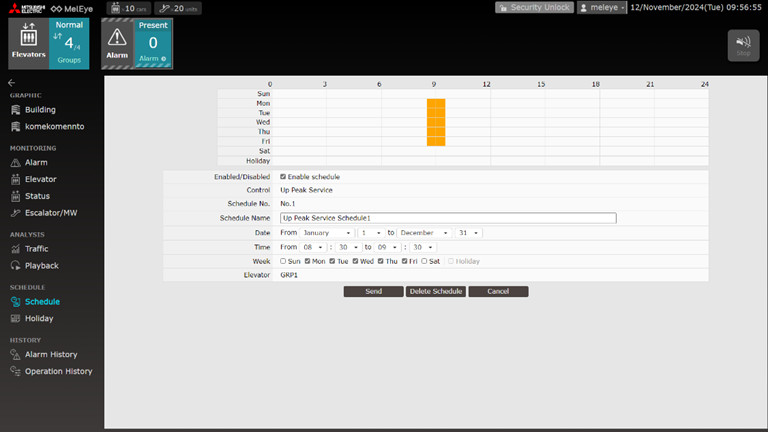

この際、スケジューリング機能を用いてビル管理業務の省力化を図ることができます。例えば、図3のようにアップピークサービスを、「平日の8時30分から1時間実施、土日は行わない」というスケジュールに設定しておくことで、時間になるとMITEMAS、MelEyeが自動でその運転モードの信号をエレベーター群へ発信します。

「中央管理室や防災センターでのビル管理業務は、エレベーター監視に留まらず多岐にわたります。MITEMAS、MelEyeは、ビル管理業務の省力化のため、画面情報をシンプルにし、操作の手数を極力減らす工夫を行っています」(清水氏)

MITEMASに見られる

国内ユーザーの安全意識の高さ

国内向けMITEMASへのカスタマイズ(標準製品の仕様を顧客要望に合わせて物件ごとに変更する)依頼は、海外向けMelEyeに比べて多く発生しています。昇降機応用システム技術課の石原郁昭氏は、国内ユーザーの特徴を次のように語ります。

「国内ユーザーにおけるMITEMASのカスタマイズから、安全意識の高さが伺えます。物件によっては、エレベーターグループごとの色分けを建屋やエリアごとで用途別に統一し、視認性を高めました。また、緊急対応に備えて複雑なフロアーロックアウトパターンを一度の操作で実施できるボタンを追加したことがあります」

拡大する海外マーケット

MelEyeは第2世代に

MelEyeは、2023年に第2世代として大幅改訂を終えました。主な改良点は、シンプルな画面構成の実現、グローバル対応を目指したマルチリンガル対応、運行データ分析機能の強化の3点です。

シンプルな画面構成の実現としては、マテリアルデザイン(わかりやすさを重視したデザインルール)を採用することで、すっきりとした画面構成とし、操作しやすいという効果を得ることができました。視認性を高めるため、ビルのレイアウトを自由に作成できる機能も追加しました。

従来は、北米、東南アジア向けに英語表記で提供していましたが、第2版で導入したマルチリンガル対応で、例えば、南米向けのスペイン語表記にもスムーズに対応できました。MelEyeの販売はグローバルで順調に伸びています。

エレベーター監視に求められる

見える化に向けての新しい価値の創造

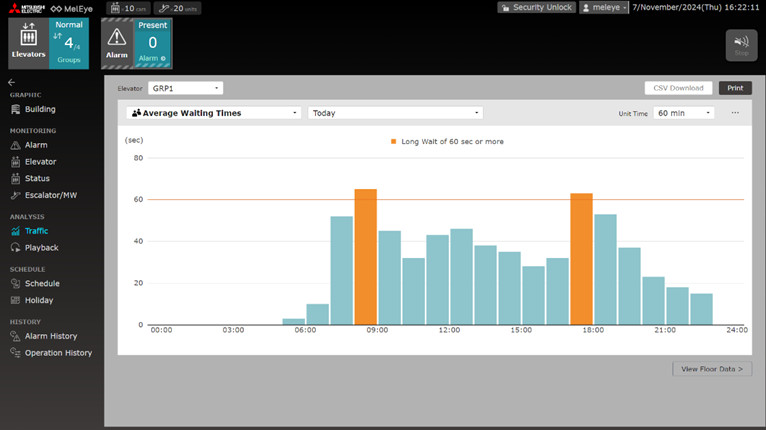

エレベーターは安全・安心が最も重要ですが、近年、運行データの見える化が求められてきています。このため、第2世代では分析機能を強化し、過去の運転状況をエレベーターグループごとに見やすいグラフで表示する機能を提供しました(図4)。

「快適で便利なスマートビルディングの実現に向けて、ビル内の人々の動きをどう解析するかが次の課題です。このニーズに応えるため、監視システムはエレベーターから得られるデータの分析範囲と分析手法を拡大し、人々の行動様式の見える化に寄与してまいります」(清水氏)

商標について

- ・MITEMAS、MelEyeは、三菱電機株式会社の登録商標です。