2024年度 三菱電機ソフトウエア技術レポート

(コラム)

リモートセンシング画像ソリューション

衛星や航空機で観測した画像データを用いて

海域、陸域、大気を継続的にモニタリングし

地域社会の課題解決を支援

観測データの品質向上技術を活かし

エンドユーザー向けのサービスを開発

MESWが開発を手がける「リモートセンシング画像ソリューション」は、衛星や航空機に搭載したイメージセンサで観測した画像データを処理し、地表、沿岸部、大気の状況などを可視化するソリューションです。画像解析によって様々な推定や検知を行うことで、自治体、共同体、企業などのエンドユーザーが抱える課題解決を支援します。

具体的には、広域を定期的に観測する衛星画像や、飛行機、ヘリコプター、ドローンなどで上空から撮影した航空写真などから各種の指標や物理量を推定し、地図上に重ね合わせて表示するシステムとして提供するものです。エンドユーザーは、継続的に地図上の情報をモニタリングすることで、変化を把握することができます。

ソリューションの開発だけでなく、衛星データの利用をエンドユーザーにアドバイスできるのもMESWの強みの一つです。ソリューションで利用する衛星データは、原則としてユーザーが購入するものですが、ノウハウを有していないユーザーには選定に高いハードルがあります。そこで、MESWが各種センサの解像度、波長、観測範囲、観測周期、即応性、価格を考慮し、課題解決に最適なデータの選定を支援します。

リモートセンシング画像ソリューションは、MESWが2022年から本格的に始めた新しいサービスです。そのきっかけについて、電子システム事業統括部 つくば事業所 宇宙航空ソリューション第二部 第3課 課長の鳥井健司氏は次のように語ります。

「つくば事業所の宇宙航空ソリューション第二部では、2005年に月周回衛星『かぐや(SELENE)』のデータ解析から事業を開始しました。以来、20年近くにわたり、宇宙航空研究開発機構(JAXA)などの衛星運用事業者や、衛星研究者からの依頼を受けて衛星観測データの校正や評価を行い、研究者の論文作成支援や観測データの品質向上に取り組んできました。今回は、衛星運用事業者や研究者向けの事業と並行し、私たちの技術やノウハウを活かしてエンドユーザー向けに衛星データを活用したソリューションを提供したいと考え、事業化を決断しました」

経済産業省の実証事業に採択

福井県を実証地にプロジェクトを開始

リモートセンシング画像ソリューションの第一弾として、MESWは経済産業省が開始した「令和4年度 衛星データ利用環境整備・ソリューション開発支援事業」に応募し、福井県を実証地に衛星データを利用して地域の課題を解決するプロジェクトに参画しています。実証事業は、2022年度(令和4年)から2024年度(令和6年)まで3カ年計画のプロジェクトです。

「福井県は自前の衛星を持つほど宇宙産業に積極的な自治体の一つです。

MESWが経済産業省の事業に採択された後は、福井県の担当者と実際に衛星データを見ながらテーマを設定しました。初年度は10数個のテーマが検討の俎上にのぼり、毎年、3~5個のテーマを検討しながら絞り込みを進めてきました。プロジェクトは2024年度中で終了し、一定の成果としてソリューションのリリースを予定しています」(鳥井氏)

福井県との実証事業で取り組む3つのテーマ

浅海域や陸域のモニタリングソリューションを開発

2024年度、MESWと福井県で取り組んでいるテーマは以下の3つです。

(1)藻場の有無および褐藻/海草の推定

水深約20mまでの浅い海域において、海草であるアマモやガラモなどから構成される藻場を推定するソリューションです。藻場は漁獲量に影響を及ぼすことから、水産関連の事業者への提供が期待されています。藻場は大量のCO2を吸収する「ブルーカーボン」としても知られ、 SDGsや環境保全の観点からも注目が集まっています。

ソリューションでは、衛星画像の中からアマモやガラモのエリアを検出し、その結果を地図上に分かりやすく色で表示します。一定の時間間隔で観測することで、アマモやガラモが長期的に減少傾向にあるか、増加傾向にあるかを分析することができます。

背景は地理院地図(国土地理院) https://maps.gsi.go.jp/

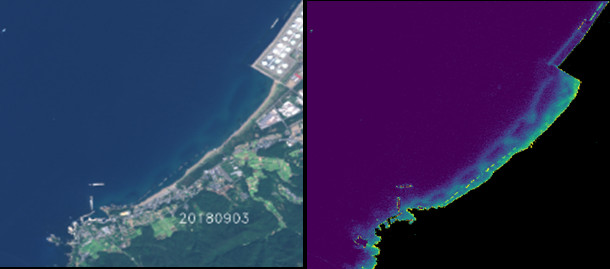

(2)海岸沿いの道路や漁港に堆積する漂砂の検出

海中を漂う砂を検出して沿岸域の流れを可視化したり、堆積した砂が漁港の水路をふさがないように水深やその変化を推定したりするためのモニタリングソリューションです。漂砂は漁港の保全や海水浴場の維持などにも影響を及ぼすことから、その対応は水産関連の事業者や自治体にとって欠かすことができません。

ソリューションでは、沿岸部の水深を衛星画像から推定して地図上に色表示し、一定の時間間隔で観測しながら水深が浅くなった、深くなったといった時に通知します。

Contains modified Copernicus Sentinel data 2024

※沖に行くほど単調に深くなると思われがちだが、岸から500mほどの場所に水深5m程度の「沿岸砂州」と呼ばれる浅い場所が存在し、その形状は浜に対する波の向きに依存する。

(3)農地(圃場)における農作物の管理状況のモニタリング

水田や畑の作付け状況や成育状況を可視化するモニタリングソリューションです。広域な圃場の中から、水田から畑への転作地、耕作放棄地、荒れ地などを検出することも検討されています。大規模な農地を抱える営農法人(メガファーム)やJA(農業協同組合)向けのサービスとして開発を進めています。

ソリューションを支える画像処理技術

データ解析には独自開発のAI技術を活用

福井県と共同で進めている実証事業のユースケースでは、MESWが持つ画像処理技術やデータ解析技術が至るところで活用されています。

代表的な画像処理技術が衛星画像の位置合わせです。一般的に衛星画像は、地図(位置情報)とともに販売元の事業者から提供されます。しかし、過去の衛星画像と現在の衛星画像の位置情報は完全に一致しているわけではありません。そこで地図上の特徴点をベースに画像の位置合わせをすることから解析が始まります。

「衛星画像の提供元は、位置情報の精度を10m程度しか保証しないと断ったうえで、私たちのような外部の利用者に販売しています。そのため、位置情報をもとに同じ場所を見ていたと思っても、衛星画像の中に違うものが写り込んでいることがあります。MESWでは、2005年以来蓄積してきた衛星データの校正技術や評価技術を駆使して、位置合わせを行っています」(鳥井氏)

もう一つの画像処理技術が、大気補正、色補正です。衛星画像の質は、空気中の水蒸気の量によって大きく影響を受けます。水蒸気の量が多ければ衛星画像の色は白っぽくかすんでしまうのが一般的で、それらは衛星画像の販売元が補正したうえで提供されます。しかし、補正の度合いが利用者のニーズからずれていたり、補正が十分でなかったりすることがあります。そこで、気象データなどにあわせて衛星画像を補正するのが大気補正、色補正の技術です。

同様に、光学衛星画像上の雲を判別する技術も重要で、MESWでは光学衛星画像上の雲および雲影を検出する技術も有しています。

「実際に光学衛星画像の90%は雲が写り込んでいて使うことができません。そこでコストを抑制するために高解像度で高価な衛星画像を使わず、低解像度ながら安価または無償の衛星画像を使ったソリューションが提供できるのもMESWの強みです」(鳥井氏)

衛星画像の処理技術以外にも、取得した画像を解析する技術もMESWの得意領域で、AI技術を独自開発しています。

「解析結果は検証後にすぐにAIのアルゴリズムにフィードバックし、安定した結果が出るまで繰り返す作業を続けています。AIのモデルについても、すでにあるものを使うのではなく、各種の論文を参照しながら、データ選定からAIネットワークの検討、学習、評価、強化にいたるまですべての工程を一貫して自社内で行いながら開発しています」(鳥井氏)

自治体や企業とタッグを組んで

ユースケースの拡大へ

福井県と共同で進めている実証事業は2024年度で終了しますが、今後もMESWとしてソリューションの開発を継続し、ユースケースを増やしていく方針です。すでに、温室効果ガスの量を推定する大気モニタリングソリューションの開発が進んでいます。その他、浅海域のモニタリングとして、海岸線の変化推移や漂流物の検知での活用を検討しているほか、陸域のモニタリングとして、森林、河川、湖沼、土地被覆、地盤変動、浸水域の推定などにも活用できると考えています。

「今後も自治体や企業とタッグを組みながらユースケースを検討していきます。福井県との実証事業は衛星画像が中心でしたが、ドローンの観測事業者とも連携し、スポット的な画像はドローン、広域は衛星といったように両者を組み合わせたソリューションの検討も進めています」(鳥井氏)

衛星画像は災害対策に有効であることが認められていることから、災害向けのソリューションの開発も進めながら、社会貢献にも取り組んでいく方針です。

「災害対策は、営利目的ではなかなか維持することができません。そのために災害がない時も一定量の衛星画像の購入を継続し、衛星事業に関連する事業者と一体となって持続可能性の確保に貢献していきます」(鳥井氏)