2024年度 三菱電機ソフトウエア技術レポート

(コラム)

自動車用ライト制御システム

先進の高機能自動車用ライト制御システムを

モデルベースで効率良く開発

安全とデザインの両面で進化する

先進の自動車ライト

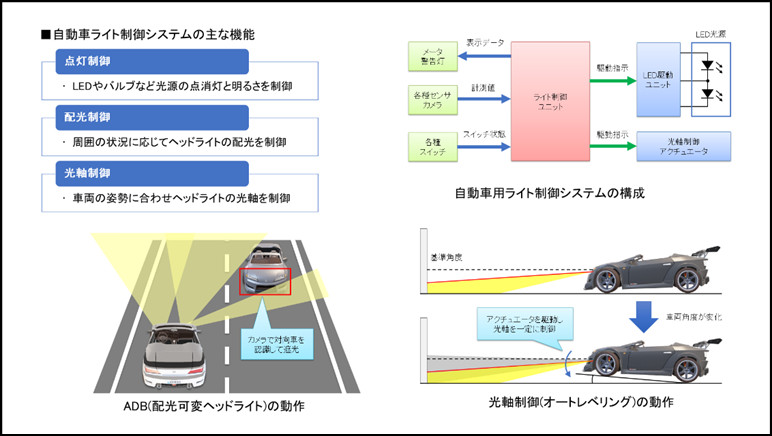

最近の自動車のライトは、多数の光源をソフトウェアで制御することで、安全性とデザイン性の両面で進化しています。安全面での代表的な機能としては、ADB(Adaptive Driving Beam:配光可変ヘッドライト)があります。これはカメラが捉えた情報をもとに、複数の光源から成るヘッドライトの配光を制御して、遠くを明るく照らしても対向車が眩しくないライトなどを実現しています。デザイン面では、車に近づいたオーナーを認識して、ライトをアニメーション点灯させるウェルカムライトなどがあります。

これらの光源は、ライト制御ユニットに搭載されたマイコンのソフトウェアによって制御されています。ライト制御ユニットには点灯制御、光軸制御、配光制御、通信機能、故障診断などの機能があります。ライト制御ユニットは、車内ネットワークを通じてカメラなどのセンサや他のユニットからの情報を取得し、その情報を元に一つひとつの光源の点滅や明るさを適切にコントロールします。高機能化に伴って搭載される光源の数は増えており、最新の車種ではトータルで数百個の光源が搭載されるものもあります。光源の種類では従来のハロゲンランプやディスチャージヘッドランプに対してLEDの比率が年々高まっています。

「自動車メーカーの“ライトをこのような時にはこうして光らせたい”という設計仕様を、ライト制御ユニットのソフトウェアとして実装するのが私たちの役割です。例えば、ADBの場合、カメラから送られてくる物体までの距離や角度情報から、遮光するべき範囲を計算し、どのタイミングでどの光源を点灯・消灯するかの制御を行います」(前田氏)

自動車開発もアジャイルの時代

モデルベース開発で効率と品質を向上

近年、競争の激化やデジタル化などにより、自動車開発の手法も大きく変わってきました。

「かつての自動車開発は、予め決められた開発計画の中で、最初にきちんと仕様書を揃えてから、それに基づいて着々と作っていくスタイルが主流でした。しかし今の自動車開発は、初期段階から何度もシミュレーションやプロトタイピングを繰り返して、そこで見つけた問題をフィードバックしていく、ソフトウェア開発でいう“アジャイル”なスタイルが主流になりつつあります」(前田氏)

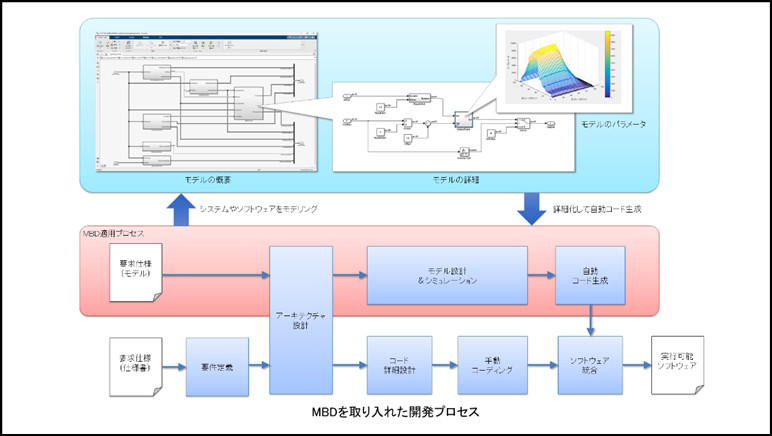

アジャイルな自動車開発に対応するために、MESWではモデルベース開発(MBD)を活用しています。

MBDとは、システム開発手法のひとつです。コンピューター上の仮想環境でシステムの構成要素を“モデル”として配置し、それぞれの動作や繋がりを視覚的に定義します。システムはモデル同士が線で結ばれたブロック図のように表現され、言葉で説明するドキュメントベースの開発と比較して、設計意図をより分かりやすく正確に共有でき、修正も容易です。

モデルベース開発ではシミュレーション機能を使って仮想環境内でモデルを動かすこともできます。これにより早期にシステムの問題点を把握し、改善することができます。

今回のような大規模なライト制御システムのソフトウェアの開発では特に大きなメリットがあります。

「従来型の開発では、テストを行うために試験用のハードウェア環境を作る必要があります。数百もの光源を使う大規模なシステムは機材を組み立てるだけでも2週間ほどかかります。モデルベース開発で、実機での検証前に十分なシミュレーションを行うことで、開発のリードタイムを大幅に短縮できます」(前田氏)

モデルベース開発による

自動コード生成率を飛躍的に拡大

ソフトウェア開発におけるMBDの最大のメリットといえるのが「自動コード生成」です。MBDでは、開発者がモデルに設定した動作に基づいてプログラムコードを自動的に生成できます。

「私たちが担当しているアプリケーション領域だけでも総コード量は12万行に達します。アジャイル開発では設計変更の頻度が高く、手書きのコーディングでは変更をタイムリーに反映するのは困難です。編集のしやすいモデルベース開発で自動コード生成を使うことでアジャイルな開発スタイルに対応することができます」(前田氏)

前田氏のチームで担当した車載ソフトウェア開発では2017年からMBDを導入していますが、最新の制御ユニットの開発では、モデルベース開発の領域を拡大、自動コード生成の比率を大幅に高めました。

「最新機種の開発では、アプリケーション開発における自動コード生成の比率を90%にまで高めることができました。従来は高くても50%程度でした。自動コード生成の比率が高いことは、それだけモデルベース開発のメリットを享受できていることになります。組織としてMBDで効率を高めていこうという方針があったこと、お客様から開発に必要なモデルデータが提供されること、今の開発チームにモデルベース開発に精通しているメンバーが揃っていることなど、複数の条件が揃ったことで、今、取り組んでいるプロジェクトでは、ほぼ全面的にMBDを推進しています」(前田氏)

汎用性・柔軟性を実現する

大量のパラメータの扱いに独自の工夫

自動コード生成の比率を高めつつお客様からの要求を実現するためには、いくつかの工夫が必要になりました。ひとつは大量のパラメータをうまく扱うための工夫です。ライト制御ユニットには、一種類のユニットで様々な車種やオプション、国の違いなどに対応できるような高いスケーラビリティとフレキシビリティが求められます。そこでプログラムに与えるパラメータ(設定値)を変更することで簡単に動作を変更できる設計になっています。

「問題はパラメータの数がとても多いことでした。パラメータの数は5,000個以上あります。これを通常の方法でモデルに入力して自動コード生成をすると、マイコンのメモリを大量に消費する、CPU負荷率が非常に高くなるといった課題が発生しました。そこで専用のライブラリの作成や、一部は手書きでコードを作成してチューニングを行うなど、モデルベースで大量のパラメータを処理するための独自の開発を行いました。シミュレーションでも大量のパラメータをうまく扱える工夫をしています」(前田氏)

また、限られたマイコンの処理能力の中で機能を向上させていくためにも様々なノウハウがあります。

「開発が進むにつれて、制御ユニットに搭載される機能はどんどん増えていきます。しかしマイコンのハードウェアは変わりませんから、そのままではCPUの処理能力やメモリが不足してしまいます。そこで、解析によって処理能力やメモリを多く使っている処理を特定して、その部分を最適化することで、機能が増えてもハードウェアの限界を超えないようにします。それでも難しい場合は、さらに効率的に処理できる仕様への変更をお客様に提案することもあります」(前田氏)

最適化は、モデル構造の変更や処理周期の見直し、自動コード生成の設定変更などで行います。一部を手書きのコードで最適化することもあります。

短サイクルの開発に応えるスピードが

MESWの強み

MESWはこれまでに多くの車載用機器の開発を手がけてきた実績があります。

「この分野での私たちの強みは開発スピードの速さです。今の自動車はものすごいスピードで開発が行われており、設計、シミュレーション、コード化、実機テスト、フィードバックといったプロセスがオーバーラップしながら複数並行して走っています。こうした短いサイクルでの開発に応えるために、モデルベースをはじめ、様々な開発技術やツールを整備しています。また、試験装置や検証ツールなども私たちで用意でき、経験豊富な人材が揃っていますので、お客様には製品で実現したいことの本質に集中していただけます」(前田氏)

やりがいは最先端の車の開発に

携われること

入社以来、一貫して車載システムの開発に携わってきた前田氏は、この分野の開発の面白さや、やりがいを次のように語ります。

「まだ世に出ていない最先端の車の開発に関われることは、大きなやりがいがあります。また、ライトのように見た目が派手で、動いている様子がひと目で分かるものは、やはり作っていて面白いです。自分が開発した製品が搭載された車を街なかで見かけることもあります。今、関わっている車がいずれ発売された時には、街で目にした時に“あのときは大変だったなぁ“と振り返るでしょう」(前田氏)

自動車の世界では今後ソフトウェアの重要度が高まっていくと予想されます。前田氏は今後の取り組みや展望などについて次のように語ります。

「当面は今、開発しているシステムをきちんと量産化まで持っていくのが目標です。その次には、MBDの活用をさらに他のプロジェクトにも広げていきたいと思います。将来的な展望としては、本格的なSDV※1開発への参画があります。今は機能ごとに制御ユニットが分かれていますが、本格的なSDVでは、制御はひとつの高性能ユニットに集約され、そこで複数のアプリケーションが動きます。MESWが作ったソフトウェアと他のサプライヤーが作ったソフトウェアが共存して動くようになると、今まで以上にMBDのメリットが活かしやすくなるでしょう」

※1SDV:Software Defined Vehicle。ソフトウェアによる制御を全面的に取り入れた車両。購入後もソフトウェアの更新によって機能や性能が向上できる。