2024年度 三菱電機ソフトウエア技術レポート

(コラム)

船外機向け故障診断システム用通信アダプタ

最新の無線通信や長時間記録機能を搭載した

故障診断システム用通信アダプタを開発

船外機の点検作業の効率化に貢献

故障状態の読み出しや船外機の

動作テストなどを行う故障診断システム

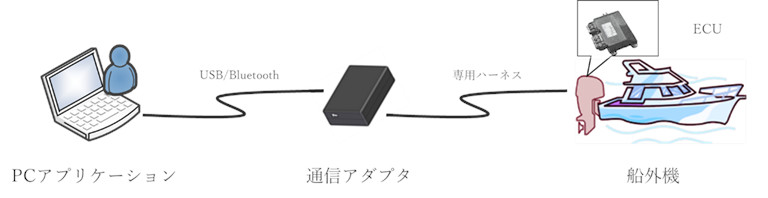

船外機とは、小型の船やボート、小型漁船などに設置される取り外し式のエンジンのことです。船外機には、四輪車や二輪車と同様、エンジンの運転状況を各種センサで取得し、車両の様々なシステムを制御する装置としてECU(Electronic Control Unit)が搭載されています。船外機向け故障診断システムは、PCアプリケーションと通信アダプタを通じて船外機に搭載されているECUと通信し、故障状態の読み出しや船外機の動作テストなどを行います。

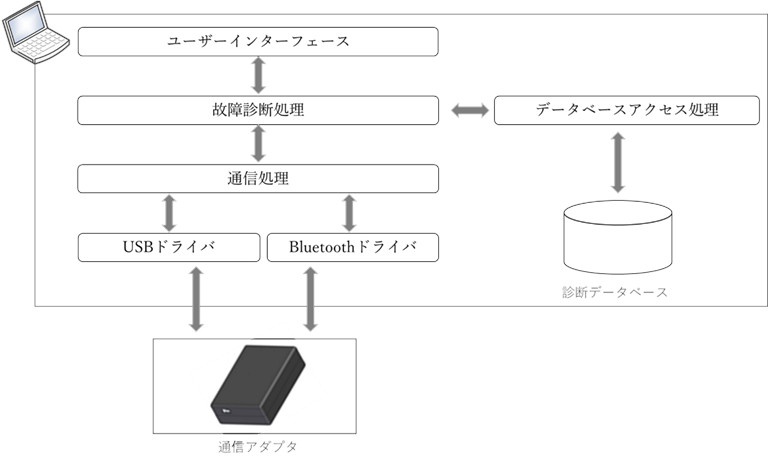

故障診断システムのPCアプリケーションは、ユーザーインタフェース、故障診断処理、通信処理、データベースアクセス処理、診断データベースで構成されています。

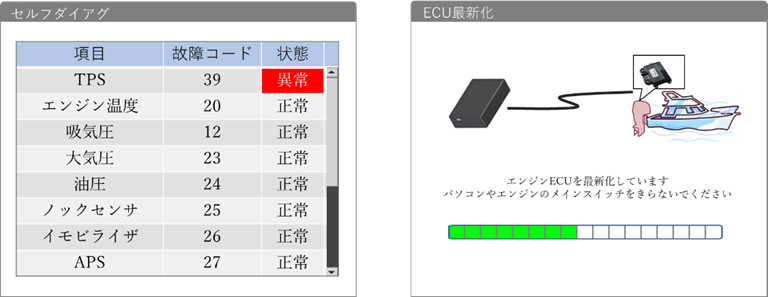

故障診断システムのサービス機能としては、故障部位・故障要因を表示する「セルフダイアグ機能」、車両の制御情報・センサ情報を記録・解析する「ドライブレコーダー機能」、ECU搭載プログラムを最新版に更新する「最新化機能」などがあります。

MESWでは、三菱電機モビリティ株式会社(以下、MELMB)が開発したECUを搭載した船外機メーカー用の故障診断システムを開発して提供しています。モビリティ事業統括部 姫路事業所 開発部 開発第1課 グループリーダーの角谷建介氏は次のように語ります。

「船外機メーカーは国内に複数社あり、MESWではMELMBが開発したECUを搭載した船外機メーカーの仕様にあわせて、故障診断システムを提供しています。実際に購入するのは、代理店やディーラーで、エンドユーザーから持ち込まれた船外機に対して、定期点検や修理作業時に利用します」

故障診断システムにおいて、ECUとPC間をつないでデータをやり取りするのが通信アダプタです。船外機のECUには通信手段が搭載され、通信プロトコルとしてK-Line/CANを採用しています。通信アダプタは、ECU間とK-Line/CANに則って通信し、PC間とはデジタルデバイス用の通信規格であるUSBやBluetoothを介して通信しています。

新たな通信プロトコルへの対応に向け

次世代型故障診断機用アダプタを開発

MESWでは、国内の船外機メーカーに対応した故障診断システム用の通信アダプタを開発しています。今回、船外機メーカーの1社が次世代向けの通信アダプタを発売することになったことから、MESWが通信アダプタとPCアプリケーションの開発を担当しました。開発の経緯について、モビリティ事業統括部 姫路事業所 開発部 開発第5課 課長の岡本靖章氏は次のように語ります。

「今回、私たちが依頼を受けた船外機メーカーにとって、第2世代の通信アダプタのベースモデルにあたるものです。前世代はECU間の通信プロトコルでK-Lineのみの対応だったため、汎用性の高いCANに対応したいという要望がありました。加えて、既存通信アダプタで一部の部品にEOL(製造中止)が出てきたことから、新たな製品を開発することになりました」

第2世代の通信アダプタでは、CAN通信対応に加えて新たな機能が追加されました。それは無線規格のBluetooth Low Energy(以下、BLE)への対応と、SDカードの搭載です。BLEとは低コスト、低消費電力などを目的に開発された無線技術のことで、一般的なBluetooth Classicとは異なる通信規格です。

「BLEへの対応は、将来的なスマートフォンやタブレットとの連携を見据えたものです。PCとの接続なら既存のUSB接続で十分ですが、モバイルデバイスとの接続にはBLEが不可欠です。SDカードの搭載は、長期間のロギングデータを保存するためです。故障診断システムには、制御情報を通信アダプタ内部に記録するロギング機能がありますが、従来はメモリ容量が少なく、SRAMを採用していたため、大量データが保存できない弱点がありました。そこで、microSDカードを通信アダプタ本体に埋め込み、長時間のデータが記録できるようにしました。これにより、1週間程度のデータを保存ができるようになり、データ解析が容易になります」(角谷氏)

無線規格のBluetooth Low Energyに対応し

長時間記録用のSDカードを搭載

第2世代の通信アダプタの開発では、BLEとSDカードの機能搭載がポイントになりました。BLE対応については、既存のUSBとBLEの通信速度の差の対策が難所となりました。モビリティ事業統括部 姫路事業所 開発部 開発第5課の石上知志氏は次のように語ります。

「BLEは、既存のUSBと比べて通信速度で大きな差があります。そこで、USBと同等のスループット、通信効率を実現するためにBLEモジュールのメーカーなどと調整しながら開発しました。BLEの開発は初めてのため、検証から量産化まで入念に作業を進めました。SDカードについては、データの記録中に電源が落ちた時の対策として、バックアップやリカバリーを工夫して、ファイルの破損を防ぐようにしています」

さらに、無線規格のBLEを搭載したことで無線に関する法規制対応も必要になり、新たにEU内で流通する無線搭載機器を対象とした「RE指令」と日本国内向けの「電波法」に対応しました。

「RE指令に初めて対応するということで、どのタイプを受けるのか、何をどのように対応するのか、試験条件はどうするのか、どのようなデータを揃えるのかなど、メーカーと打ち合わせを進めながら決めました。試験を受けた後も資料作成や製品納品用の梱包箱を新たに用意して製品ラベルに適合マークをプリントすることに工数を要しましたが、開発を通して新たなノウハウを獲得することができました」(岡本氏)

通信アダプタと一緒に提供するPCアプリケーションも、開発チームとしては新たなチャレンジとなりました。

「今回、船外機メーカーからモダンでクールな画面デザインにして欲しいというリクエストがありました。そこで、Webライクなデザインにチャレンジし、ボタンやアイコンが滑らかに表示できるように工夫しました」(角谷氏)

ハードウェアからPCアプリケーションまで

制御系システムの幅広い領域をカバー

今回、第2世代の通信アダプタやPCアプリケーションの開発を通して、新たな技術にチャレンジすることができ、開発チームの技術力は大きく向上しました。ソフトウェア開発を中心とするMESWの中で、ハードウェア開発もできることも開発チームの強みの一つです。

「技術者としては、船外機や四輪車、二輪車など“動くモノ”を扱えることに面白みを感じています。PCアプリケーションの開発を通して、実際に車両を動かすことができるのが制御系システム開発の醍醐味で、それがディーラーなどで使われている様子を想像できるところが仕事のやりがいにつながっています」(角谷氏)

「私は入社以来、ハードウェアから、組み込み用のファームウェア、PCアプリケーションまで様々な領域に携わってきました。このように幅広い技術領域をカバーしているのがMESWの強みであり、制御系システムの開発に携わることの面白みにもつながっていると感じています」(岡本氏)

「対象となる車両や船外機の進化に応じて、故障診断システム自体も進化し、常に新しい技術にチャレンジできることがこの仕事のやりがいです。そのために、業界誌などを参考に新しい技術を常にウォッチしています」(石上氏)

次世代の通信用アダプタの開発に向けて

Wi-Fi対応やセキュリティの強化を継続

今後も技術の進化やユーザーの新たな要望に対応するため開発は進められていきます。

「今後、故障診断システムを利用する端末は、現在主流のPCからスマートデバイスに移行していくことは確実ですので、新たなデバイス対応を進めていきます。また、外部から車両情報を取得する故障診断システムでは、セキュリティの強化も重要な課題で、ハードウェアとソフトウェアの両面からセキュリティ対策を強化していきます」(角谷氏)

また、今回開発した第2世代向けの通信アダプタは、流用開発を通して量産化開発の準備を進めていく方針です。さらに、将来的にはWi-Fiへの対応や、新たな海外規制への対応も検討しています。

「将来的には高速・大容量通信への対応としてWi-Fiにシフトすることが予測されます。それに備えて、設定の簡略化なども検討していきます。併せて、デジタル製品に対してセキュリティ要件を課す目的でEUが施行を予定しているEUサイバーレジリエンス法への対応も進めていきます」(岡本氏)

商標について

- ・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。