2024年度 三菱電機ソフトウエア技術レポート

(コラム)

鉄道車両用空調制御ソフトウェア

新たな開発手法を用いて

鉄道車両用空調制御ソフトウェアの

標準化開発に取り組み、生産性と品質を向上

車両空調システム部が製造する

空調装置の制御ソフトウェアを開発

空調装置は、1936年に特急車両の食堂車に導入されたのが始まりです。その後、1964年開業の東海道新幹線で全車両に導入され、一般車両への採用が本格化しました。現在ではほぼすべての車両に取り付けられています。

車両空調システム部は国内ほぼすべての鉄道事業者に納入実績があり、高いシェアを誇ります。これらの空調装置は、限られた車両のスペースに搭載する必要があるため、車種によって搭載方式や形状が異なります。ラッシュ時の過密状態やドアの開閉による空気状態の変動、車両走行振動や電圧変動の発生など、家庭用・業務用エアコンと異なる環境下で稼働します。そのため、電力の安定供給と故障対策は念入りに行われています。長崎支所 エンベデッドシステム技術部 ファームウェアシステム課の西原稔貴氏は次のように語ります。

「鉄道車両の場合、架線から電力を取得する構造上、瞬間的な停電が発生します。そこで、電力を安定供給するための機能を多数装備しています。また、空調装置内機器が故障した際にお客様の快適性を損なわないよう、車両基地に入るまでは健全な機器だけで空調を稼働させる等のバックアップ対策が取られています。空調装置は新幹線用と一般車両用の2つに大別され、トンネル内走行で気圧の変化を受けやすい新幹線用は一般車両より細やかな制御を行っています」

「派生開発」の課題解決に向けて

汎用的に利用できる「標準化開発」にチャレンジ

鉄道車両には新幹線をはじめ、特急電車や通勤電車など様々な種類があり、かつ空調装置は鉄道事業者ごとに製品要件が異なります。そこで、車両空調システム部では機器や機器構成が異なる製品を開発してきました。これに伴い、空調制御ソフトウェアも製品に合わせて開発する必要があり、MESW 長崎支所のファームウェアシステム課では低コストかつ短納期で開発するため、類似製品のソフトウェアを流用する派生開発を繰り返してきました。その結果、ソフトウェアはモジュール間の関係やインタフェースが複雑になり、改造時の影響範囲の判断が難しくなりました。そこでこれらの課題を解決するべく、空調制御ソフトウェアの標準化開発にチャレンジすることにしました。

「派生開発は、生産性や品質の低下などのリスクがあります。そこで、複雑化したソフトウェアの構成を見直し、どのような空調装置でも汎用的に適用できる標準化開発に取り組むことにしました」(西原氏)

標準化開発のプロセスには、近年、組込みシステムで注目されている「モデルベース開発」を適用しました。モデルベース開発とは、制御や制御対象をモデル化し、そのモデルをシミュレーションしながら開発する手法です。開発期間の短縮と、ソフトウェアの品質向上を期待できることから、自動車や医療機器など幅広い分野で採用されています。MESW 長崎支所のファームウェアシステム課では、モデルベース開発手法を機能設計から導入した結果、工数削減、モデルによるソフトウェアの見える化、シミュレーションによる品質向上といった効果を得ることができました。

標準化開発の次のステップとして、さらなる工数削減や品質向上を図るため、ソフトウェア部品を再利用する新たな手法であるソフトウェアプロダクトライン開発(以下、SPL開発)に取り組むことにしました。SPL開発とは、類似した製品間で共通するソフトウェアを効率的に再利用する手法で、再利用が可能な「コア資産」により開発工数を削減することができます。

「モデルベース開発時のソフトウェアアーキテクチャの製作方針は、全体的な幹を作り、パラメータ変更で対応することでした。その方針で個別仕様への対応を行っていくと、アーキテクチャ自体の変化も発生します。そこで、三菱電機グループにおける製品設計の生産性向上と設計品質向上を全社的に支援する設計システム技術センターに相談し、対話を重ねる中でこれまでの開発手法より柔軟性の高いSPL開発を進めることにしました」(西原氏)

ソフトウェア部品の再利用により

開発生産性を高める「SPL開発」

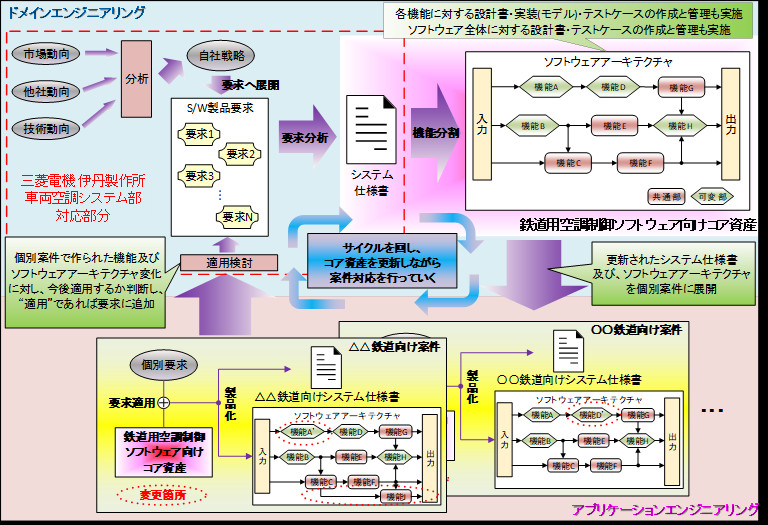

SPL開発には、図1で示したようにすべてのバリエーションを含んだソフトウェアを作る「ドメインエンジニアリング」と、それを再利用して個別製品を作る「アプリケーションエンジニアリング」の2つのプロセスがあります。ドメインエンジニアリングでは市場調査、他社動向、技術動向、自社戦略などを考慮して対象ドメインで予測される製品群と要求仕様を決定し、そこから共通要求と可変要求を整理して「コア資産」と呼ばれる製品系列の共通部と可変部からなるソフトウェアや再利用可能な資産を開発します。その資産には、設計書やテストケース等のソフトウェア開発に必要な資料類も含まれます。アプリケーションエンジニアリングは、個別の案件に適用するためにコア資産を再利用してソフトウェアを開発するプロセスで、生産性および品質の向上が期待できます。

MESW 長崎支所のファームウェアシステム課が取り組んだ空調制御ソフトウェアの開発では、コア資産を開発するドメインエンジニアリングに該当するプロセスがなかったことから、先行して実施した標準ソフトウェア開発をSPL開発のドメインエンジニアリングと位置づけ、標準ソフトウェアの資産をSPLのコア資産として選定しました。さらに、案件に応じて機能の入れ替え/追加/削除を可能とするためにソフトウェア構造を分析し、コンポーネントの単位およびコンポーネント間のインタフェースを定義しました。

実際の開発では、制御ソフトウェアで共通的に使用する共通部と、機器構成や客先要求により変更となる可変部を選定します。案件への適用時はドメインエンジニアリングで開発したコア資産を組み合わせて使用し、最低限の製品固有機能を開発します。その後に定義したコンポーネント単位でソフトウェアを開発してコア資産を拡充します。

「例えば空調装置の場合、機器を稼働させるために必ず必要な動力機能などはコア資産として開発し、ブランドイメージを維持するための機能や製品固有の機能は可変部として定義します。その後、アプリケーションエンジニアリングで差分開発を進めるイメージです。しかし、アプリケーションエンジニアリングに移行した後からコア資産と定義したものが実際はそうでなかった、あるいは可変部と定義したものがコア資産として活用できるといったこともあり、アーキテクチャ自体も変化します。このように、アプリケーションエンジニアリングを通して、ドメインエンジニアリングを成長させることができることもSPL開発の特徴の一つです」(西原氏)

既存のプログラム資産に頼ることなく

すべてをゼロベースで開発

MESWでは、6人の開発チームを編成し、既存のプログラム資産に頼ることなくゼロベースで開発を進めていきました。

「私自身が以前からレガシープログラムを流用する開発に限界を感じており、エンジニアとして改善のアイデアを温めてきました。そのためにはゼロベースで作る必要があることから、今回のSPL開発を好機ととらえて、車両空調システム部や設計システム技術センターとすりあわせながら、すべてを再設計しました」(西原氏)

今回のSPL開発で得られた成果は、アーキテクチャをゼロから作り直したことで、標準化や可視化を進められたことでした。既存のソフトウェアを流用する派生開発はスピード開発ができる反面、ブラックボックス化が避けられません。今回、まっさらな状態でアーキテクチャを設計し、ルールやドキュメントの整備を進めたことで不具合が発生するリスクを軽減でき、資産としても有効活用できるようになりました。成果物として資産を残せたことも、エンジニアとしてのやりがいになっていると西原氏は語ります。

「今後継承されていくソフトウェアの標準化開発ということで、次に続く開発者にとって本当に役立つのか、お荷物にならないのかなど、開発中はプレッシャーも大きく、苦しいことも多くありました。完成後に改めて成果物を活用してみて、自分の開発した手法は間違っていなかったと再認識することができました」(西原氏)

適用案件で製造原価を20%以上低減

出荷後の障害も50%削減

空調制御ソフトウェアにおけるSPL開発の成果は、2022年度にある鉄道事業者の車両に搭載する空調制御ソフトウェアの開発に適用しました。生産性が向上した結果、従来の空調制御ソフトウェアの開発案件と比較して約23%の原価低減を実現しました。さらに伊丹製作所の品質管理部門が行うシステム試験時の障害を適用前より50%削減でき、品質管理部門からは「開発規模に対して出荷後障害が少なく、品質を確保できている」と高い評価を受けました。

「車両空調システム部の設計部門からは、モデルベース開発やSPL開発によりソフトウェアのイメージが分かりやすくなった、ドキュメント類の充実がありがたいといった声もいただき、うれしさを実感しました」(西原氏)

今後については、ソフトウェアの標準化開発をブラッシュアップすることと並行して、MESWを含めた車両空調システム部全体が鉄道事業者や市場のニーズを先取りした機能の開発に取り組んでいます。さらにはレガシーソフトウェアと標準化開発を融合したハイブリッド開発にもチャレンジする意欲を見せています。

「省エネ機能や市場のニーズを先取りした機能を提供していくほか、鉄道事業者の特殊要件を取り込んだレガシーも有効活用しながら、標準開発の手法も活かしてソフトウェア開発の生産性向上とコスト低減に貢献していきます」(西原氏)