2024年度 三菱電機ソフトウエア技術レポート

(コラム)

地理情報ソフトウェアの開発

電力、防災、河川・道路監視などの

事業分野で利用される地理情報ソフトウェアを開発

軽量地理情報ソフトウェアの自社開発も推進

地図情報を活用した業務システムを

効率よく構築できる「PreSerV-X」

旅行先での観光やドライブといった日常生活から、防災、電気・ガスなどの設備管理、店舗の出店計画やマーケティングなど、個人から企業・行政に至るまで地図サービスは今や欠かせない存在となっています。こうした地図サービスを支えているのがGISと呼ばれる「地理情報システム」です。GISはGeographic Information Systemの略で、地理空間情報に関する様々なデータの加工・管理や、地図作成や分析などを行うことができます。

MESWが三菱電機から委託を受けて開発している「PreSerV」は、電気、防災、ガス、上下水道、道路、鉄道、通信などの社会インフラ向けの地理情報システムに求められる機能を柔軟に実現するGIS製品です。PreSerVの地図基本機能を活用することにより、地図情報を活用した業務システムを効率よく構築することができます。

PreSerVの初版がリリースされたのは今から約28年前のことで、以来、新技術やGISの標準化に対応しながら機能拡張を続けてきました。PreSerVの採用企業も、電力分野、自治体、通信分野、警察分野、防災分野へと拡大しています。

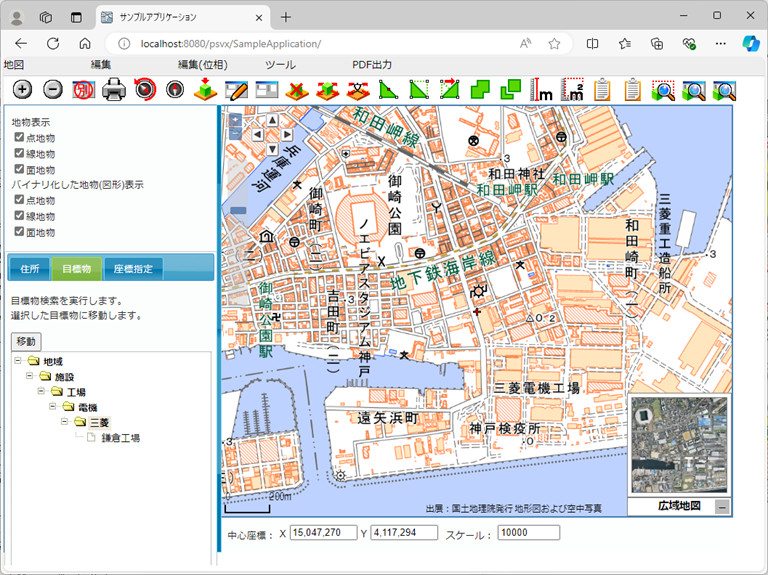

2016年頃にはPreSerVをブラッシュアップした「PreSerV-X」をリリースしました。PreSerV-Xは、HTML5に対応した地理情報システムです。塩塚氏は「Webシステムとして利用できるのが一番の特徴です。HTML5に対応していることでプラグインを使うことなくブラウザのみで地図上に描写することができます。そのため、機能強化もしやすく検証もしやすいといったメリットがあります。PreSerV-Xを利用して開発したアプリケーションの画面例が図1となり、図の様なアプリケーションの構築が可能です」と語ります。

また、PreSerV-Xの配電系統オプションを利用することで、配電系統システムを柔軟に構築できるのも特徴の一つです。

「三菱電機 電力システム製作所が電力プラントシステムを事業領域としていることもあり、PreSerV時代から多くの電力会社に採用されています。こうした歴史的な経緯や、三菱電機の強みを活かしてPreSerV-Xでは配電系統オプションを追加し、配電工事設計業務および配電設備保全業務を支援する機能を提供しています」(塩塚氏)

様々な業務システムに適用するため

汎用性を意識して開発

MESWでは、三菱電機の開発計画に基づき、PreSerV-Xの機能開発を進めています。PreSerV-Xには、地図表示や地図操作などを行うための「地図管理機能」、地図上に表示するビル、電柱、マンホールなどの管理対象を操作するための「地物管理機能」、地図上の距離や面積を現実世界の距離や面積に変換する「距離・面積計測機能」などがあります。これらの機能は、様々な業界や自治体の業務システムに組み込めるように、汎用性を持たせることがポイントになります。

一方、汎用的な機能であるがゆえにソフトウェア開発者が想定していない使われ方をすることもあると言います。

「特異な使われ方によって地図表示のスピードが遅いといった問題が出ることがあり、対応に苦慮したことがあります。しかし、MESWにはこうした課題に対処するためのノウハウが多く蓄積されており、解決することができました。

私たちはお客様の様々な業務で長い年月にわたって使っていただくことを常に考えながら開発を重ねています」(塩塚氏)

これらの機能開発は、年に1回程度、メジャー機能をリリースする他、既存機能のアップデートや改良などの案件が随時発生しています。MESWでは委託元の三菱電機と緊密に連携しながら開発を進めています。

「例えば、実際に作ってみた機能がお客様に喜んで使ってもらえるかどうか不安に思った際は、三菱電機と相談して仕様を見直したり、分かりやすい機能に作り替えたりしています。また、三菱電機がお客様に対してPreSerV-Xのデモを実施する場所に私たちも同席し、お客様のニーズを直接聞き取りながら三菱電機の担当部署に対して機能追加の提案をすることもあります」(塩塚氏)

一般的なソフトウェア開発と比較して、地理情報ソフトウェアならではの特異性もあります。例えば、地図上に電線や電力設備などのアイコンを表示する場合、アイコンの数が多くなるほど地図の描画スピードが低下するため、スピードと描画数のバランスを取ることが重要です。地図上の距離や面積を現実世界の距離や面積に変換する際には、“地球の丸み”を考慮する必要があるなど、測量的な知識も求められます。こうした特殊性は難しさもある反面、仕事のやりがいにもつながっていると塩塚氏は語ります。

「地理情報ソフトウェアならではの難しさがある一方、開発を通して新たな気付きを得ることが多く、エンジニアとしてのやりがいにつながっています。また地理情報ソフトウェアの開発を通して防災や社会インフラの維持に貢献できることもこの仕事の喜びです」(塩塚氏)

PreSerV-Xの開発ノウハウを活かし

自社開発の地理情報ソフトウェアをリリース

MESWでは2004年頃からPreSerV、およびPreSerV-Xの開発を担当してきました。これらの経験とノウハウを活かして2022年頃から自社製品の開発に取り組み、2024年3月には「軽量GISソフトウェア GeoClaudia」としてリリースしました。

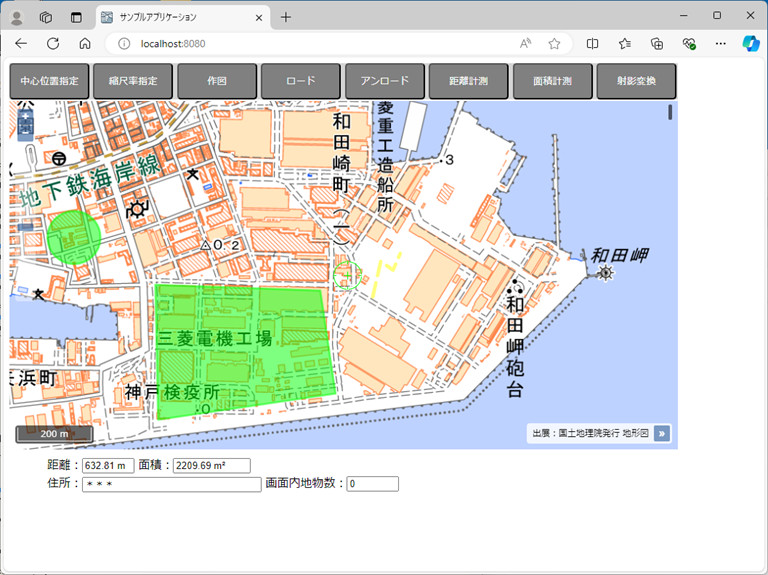

GeoClaudiaは、PreSerV-Xと同様にブラウザ上で動作する地理情報ソフトウェアで、シンプルなライブラリーとして提供しています。提供機能は基本的な地図表示に始まり、地図の移動操作や地図の表示位置の切り替え、地図上への図形表示、作図した図形の保存なども用意しています。GeoClaudiaを利用して開発したアプリケーションの画面例が図2となります。

無償で商用利用可能なオープンソースソフトウェアと組み合わせて利用できます。地理情報を取得してWebアプリケーションとして描画するクライアントにはOpenLayers 、サーバーソフトウェアにはGeoServer、データベースはPostgreSQLを利用してシステムへ組み込むことも可能です。

「私たちがこれまでPreSerV-Xの受託案件を通して得た知見をもとに、このような機能があればお客様は地理情報ソフトウェアをシステムに組み込む時に困らないだろうという機能・仕様を厳選し、シンプルなソフトウェアを目指して開発しました」(塩塚氏)

受託で開発するPreSerV-Xと、自社開発のGeoClaudiaとの一番の違いは、仕様をゼロから検討することでした。三菱電機から一定の方向性を示されたうえで、議論を重ねながら開発するのがPreSerV-Xです。一方、GeoClaudiaは自社で仕様を決めて開発することになります。そのため、構想段階での機能の取捨選択での苦労があったと塩塚氏は語ります。

「受託開発の経験をもとに、お客様が地理情報ソフトウェアの組み込みに苦労しそうな機能や、地図表示が難しくなるような機能は省略しました。一方で、開発が難しくなりそうだとしても、この機能だけは外せないといったことも考え、どの機能を採用するかに悩みました」(塩塚氏)

GeoClaudiaの開発はPreSerV-Xの開発との兼務で進めたことから苦労はありましたが、仕様確定後の開発はスムーズに進んだといいます。GeoClaudiaの開発を通して、塩塚氏自身もエンジニアとして成長できたと振り返ります。

「実際にゼロからソフトウェアを作るとなると、難しいと感じることも多くありました。その際、改めてPreSerV-Xの機能のすごさに気付くことができました。その経験をもとにGeoClaudiaが誕生しました」(塩塚氏)

2024年3月のリリース後、GeoClaudiaはすでに自治体の防災向けシステムに採用され、お客様のシステムに組み込まれて利用が始まっています。

「最初の案件は、まさに私たちがターゲットにした小規模な地図を使ったシステムを作りたいといったお客様であり、そのニーズに応えることができました」(塩塚氏)

受託開発と自社開発の両輪で

技術を磨きながらビジネスを拡大

MESWでは、今後も受託開発のPreSerV-Xと、自社開発のGeoClaudiaの両輪でビジネスを拡大していく構想で、開発力のさらなる向上を目指しています。

「PreSerV-Xは歴史のあるソフトウェアですので、機能開発を続けながらさらなる進化に貢献していきます。GeoClaudiaについても自社でプロモーション展開しながら、様々な受託開発を通して適用先のお客様を拡げていきたいと思います。災害大国の日本において、少しでも社会のお役に立てるように引き続き機能強化に努めていきます」(塩塚氏)

商標について

- ・GeoClaudiaは、三菱電機ソフトウエア株式会社が商標登録出願中です。