2023年度 三菱電機ソフトウエア技術レポート

(コラム)

TCMS

列車の頭脳として搭載機器を統合管理。

安全・安心・省エネな運行を実現する

TCMS(列車統合管理システム)

列車に搭載された多くの機器を

統合制御する”頭脳”

鉄道車両は、数多くの機器から構成される極めて複雑なシステムです。車両には、モーターやブレーキ、集電装置(パンタグラフ)といった走行に関連する装置に加え、ドア、空調、照明、乗客に情報を提供する表示装置、最近では犯罪防止の監視カメラなど、多種多様な機器が搭載されています。しかも鉄道の場合、複数の車両を連結するのでその台数分の機器があります。

安全な列車運行を行うためには、乗務員や鉄道会社がこれらの機器の状態を正確に把握し、適切に制御する必要があります。しかし、多数の機器のモニタリングや制御を乗務員が個別に行うのは困難です。

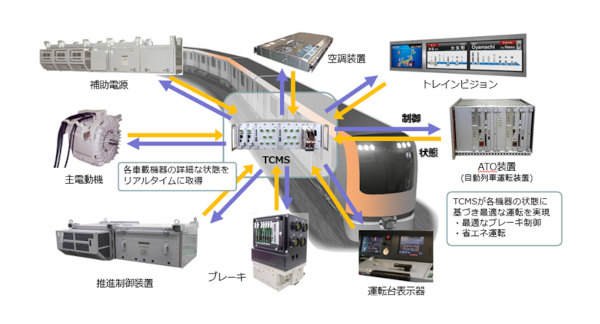

TCMSは車両の様々な機器のモニタリングと制御を統合する、列車の“頭脳”です(図1)。モニタリング機能ではドアやブレーキ、空調などの情報をいったんTCMSに集約し、分かりやすい形で乗務員に通知したり、鉄道会社に送信します。制御機能では、収集した情報をもとに演算を行い、最適な車両制御を行います。

「列車を“走る・止める”ための車両走行制御では、各車両の自重と乗客の人数に応じて、各車両にどれだけのモーター力やブレーキ力を配分するか、列車全体としての最適な制御を行う必要があります。これはブレーキやモーター単体ではできません。ブレーキとモーター両方の情報を得られるTCMSが、各車両の情報を収集して最適化した操作を各車両の装置に送ります」(TCMSの設計を担当した松本氏)

インテリジェントな制御で

高い安全性や省エネルギー運行を実現

現代の列車はTCMSのインテリジェントな機能によって、高い安全性や省エネルギーなどを実現しています。

例えば、健康上の問題などで運転士が列車を操作できない事態に陥った場合に、列車を安全に制御するためのサポートを行う仕組みが組み込まれています。

安全運行には車両の点検が欠かせません。鉄道会社では、毎日の運転開始前や後にブレーキやパンタグラフなどの点検を行います。以前は全ての車両の点検を行うために多くの労力が必要でした。今ではTCMSの自動試験機能を起動するだけで、TCMSから各機器に対して自己検査指令を送り、結果がTCMSの画面にまとめて表示されます。これにより検査の大幅な省力化と平準化が実現しました。

電力コストは鉄道会社の収益に直接影響します。TCMSには、より少ないエネルギーでの運行をアシストする機能が搭載されています。例えば、TCMSがデータから導き出した理想的な速度の曲線を表示し、運転士がそれに合わせて運転、後で実際のエネルギー消費量と比較するなどの機能があります。

特有の技術やノウハウが求められる

列車用の制御ソフトウエアの開発

TCMS開発には、鉄道車両制御に特有の技術やノウハウがあるといいます。

「TCMSは非常に多くの装置と繋がり、機器ごとにインターフェースの仕様が異なりますので、ソフト単体というよりもシステムレベルでの構築の難しさがあります。エンジニアには多くのステークホルダーと一緒に仕様を定めていく能力が必要になります」(松本氏)

「TCMSの仕様では、列車の制御に関わる各種装置の作動条件が、速度やドアの状態など数多くの要素を組み合わせて非常に細かく定められています。開発では複数の条件が組み合わされている仕様を正確に反映したソフトを構築することが求められます」(開発を担当した瀬藤氏)

TCMSの開発では公共交通機関向けのソフトウエアとして、高い安全性と信頼性が求められます。MESWのTCMSは第三者機関の審査を経て、システムの安全水準を表す指標の国際標準であるSILレベル2(SIL2)の認証を取得しています(一部の製品)。

認証を受けるためには規格に沿ったプロセスで開発を行う必要があります。これもTCMS開発の特徴のひとつだといえます。

MESWの強みは車両の知見を

持ったエンジニア集団

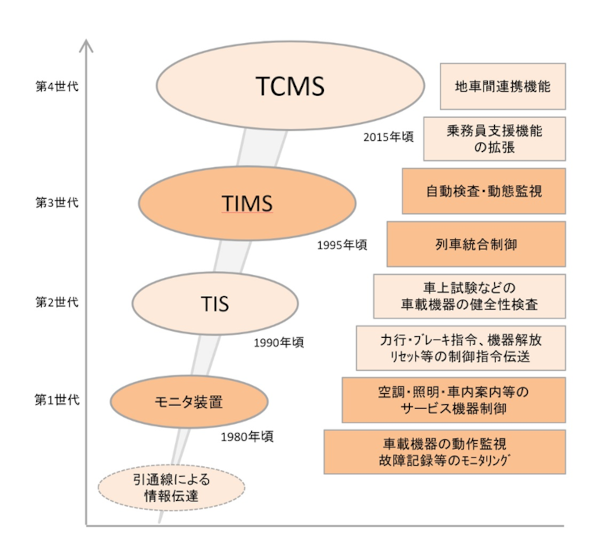

MESWは、1980年代から車両向けのモニタリングや制御システムの開発に携わってきました。同社が最初に手がけたのは、車載機器の動作監視や故障記録などを行うモニタリング装置の開発でした。その後、徐々に制御機能を充実させ、現在の高度な機能を備えたTCMSへと発展してきました(図2)。長年の経験の積み重ねがMESWの開発力に繋がっています。

「“車両としての知見”を持つソフトウエアエンジニア集団であることが私たちの強みだと思います。TCMS単体で考えるのではなく、制御する車両がどう動くべきかというところまで考えてソフトウエアを作ることが重要です。これができないとシステムを実際の車両で動かしたときに期待する動きにならないことがあります。優れたエンジニアは与えられた仕様通りにただ実装するのではなく、仕様を見て実車での動作を予測することができます」(松本氏)

自分の作った車両に乗れるのは

技術者としての大きなやりがい

開発の過程では様々な困難に直面することが少なくありませんが、その一方で公共の乗り物を作っている技術者ならではのやりがいや楽しさがあるといいます。

「自分が担当したソフトウエアが一般の方々が乗る電車に搭載され、実際に走っているところを見ると、自分の作ったものが大勢の人を乗せて走っているんだという喜びがあります」(瀬藤氏)

「TCMSが表示する運転席の画面を乗客として見ることもできますし、その制御によって車両が動いているところを実感できるのは大きなやりがいに繋がっています」(松本氏)

今後は地車間連携によって

オープンなソフトウエアと連携していく

TCMSの最近の技術トレンドとしては「地車間連携」があります。これはTCMSが収集した情報を無線通信によって鉄道会社の基地局などと共有し、より高度なデータ活用を行うものです。以前は、運転終了後にオフラインでデータを回収していましたが、今では外部から運行中の列車のデータをリアルタイムに取得できます。今後はこの地車間連携によるイノベーションが期待されています。

「今までのTCMSは車両の中に閉じた独自のソフトウエアとして発達してきました。しかし最近は、TCMSが鉄道会社のネットワークと繋がったり、クラウドと連携してデータを貯めるといったことが行われるようになっています。こうしたトレンドに対応するためには、よりオープンな世界の汎用的なソフトウエア技術を取り込んでいく必要があります。オープンな世界の新しい技術に追従しながら、同時にそれをお客様の要求に落とし込んでいきたいと考えています」(松本氏)

「私は現在、鉄道会社のシステムでクラウドを使ったデータの蓄積、分析を担当しています。今後は、TCMSで収集したデータを活用する部分で、三菱電機ソフトウエアならではの独自性をより強く出していきたいと考えています。また、開発環境にも新しい技術を導入したり、ミドルウエア※1を整備するなどして、ソフトウエア開発の生産性を向上していければと思います」(瀬藤氏)

※1ミドルウエア : アプリケーションとオペレーティングシステム間の連携を支援するソフトウエア。使用することでソフトウエアの開発効率や品質の向上に繋がる