2023年度 三菱電機ソフトウエア技術レポート

(コラム)

ビル用マルチエアコン、冷凍機、チリングユニットの制御ソフトウェアの開発

エアコン、冷凍機などの制御ソフトウェアを部品化し、開発効率を大幅に向上

ヒートポンプの動作を

的確に制御するソフトウェア

MESWでは、ビル用マルチエアコン、冷凍機、チリングユニットといった空調冷熱機器の制御ソフトウェアを開発しています。

ビル用マルチエアコンはビルや店舗など広い空間に冷暖房を提供するために1台の室外機に複数の室内機が接続可能となっています。冷凍機は温度を下げることに特化した装置で、スーパーのショーケースや倉庫などで冷凍食品の鮮度を保つ用途などで使われます。チリングユニット(チラー)は水を温めることに使われることが多い装置で、温浴施設や温水プールなどで使われています。

これらの機器は「ヒートポンプ」と呼ばれる技術を使っています。ヒートポンプは循環する物質(冷媒)をある場所では圧縮し、別の場所では膨張させることで周囲から熱を吸収したり放出したりします。例えば、屋外で吸収した熱を室内で放出させれば暖房に、逆の動作をさせれば冷房になります。

ヒートポンプは圧縮機、圧力調整弁、熱交換器、ファン、温度や圧力を計測するセンサーなどの部品で構成されます。複数機器で協調動作を行うために通信機能を持つ機種もあります。

空調冷熱機器に組込まれる制御ソフトウェアは、これらの構成要素を適切に制御して正確な温度を保ちつつ、エネルギー効率の良い運転を行います。

「空調冷熱機器の市場は競争が激しく、ほぼ毎年新しい機種が投入されます。最近では省エネや静音といった環境関連の機能が重視されています」(木戸氏)

「空調冷熱機器は製品バリエーションが多く、ターゲット市場や設置する現地の状況などによって異なる仕様の製品が用意されます。制御ソフトウェアも仕様に合わせたものを開発します」(谷野氏)

ソフトウェアを“部品化”して

開発効率と品質を大幅に向上

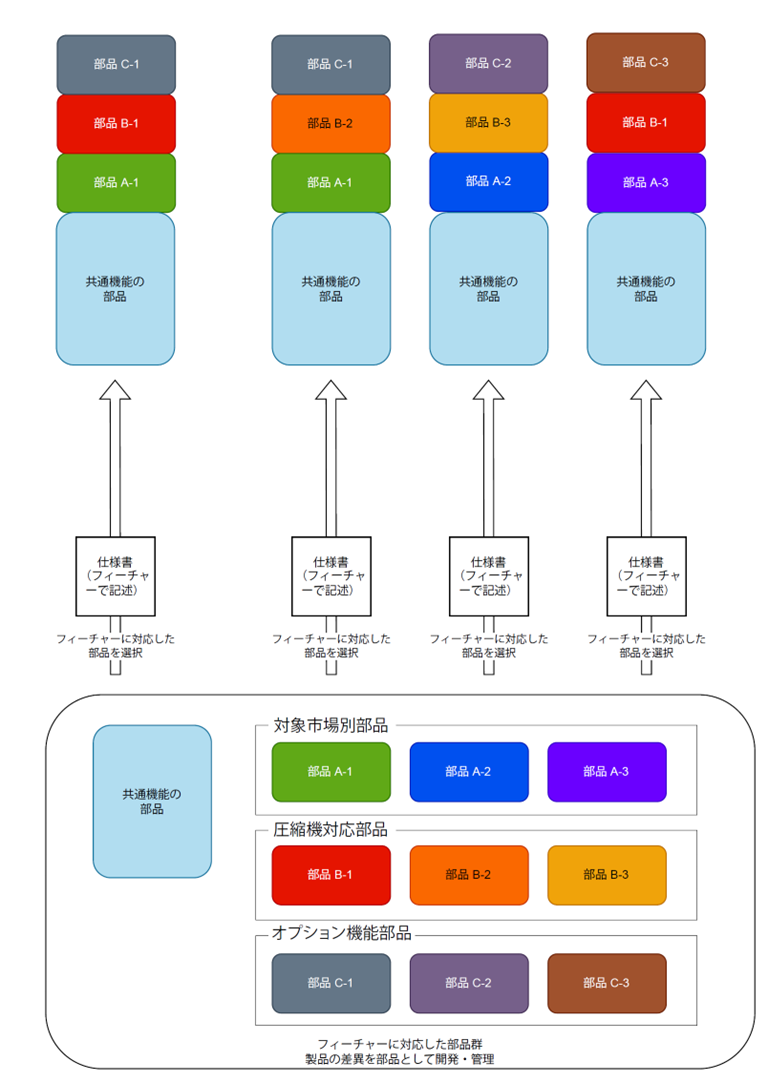

MESWでは、空調冷熱機器用制御ソフトウェアの開発効率と品質を高めるために「ソフトウェアの部品化」を推進しています。製品の機能や特徴に対応するソフトウェア部品を用意しておき、設計仕様に合った部品を組み合わせてソフトウェアを構成していきます。モデルや世代が違っても共通する機能には同じ部品を再利用することで、新規開発の負担が減り、開発効率と品質が向上します。構築したソフトウェア部品は再利用可能な開発資産として組織的に維持・管理されています。(図1)

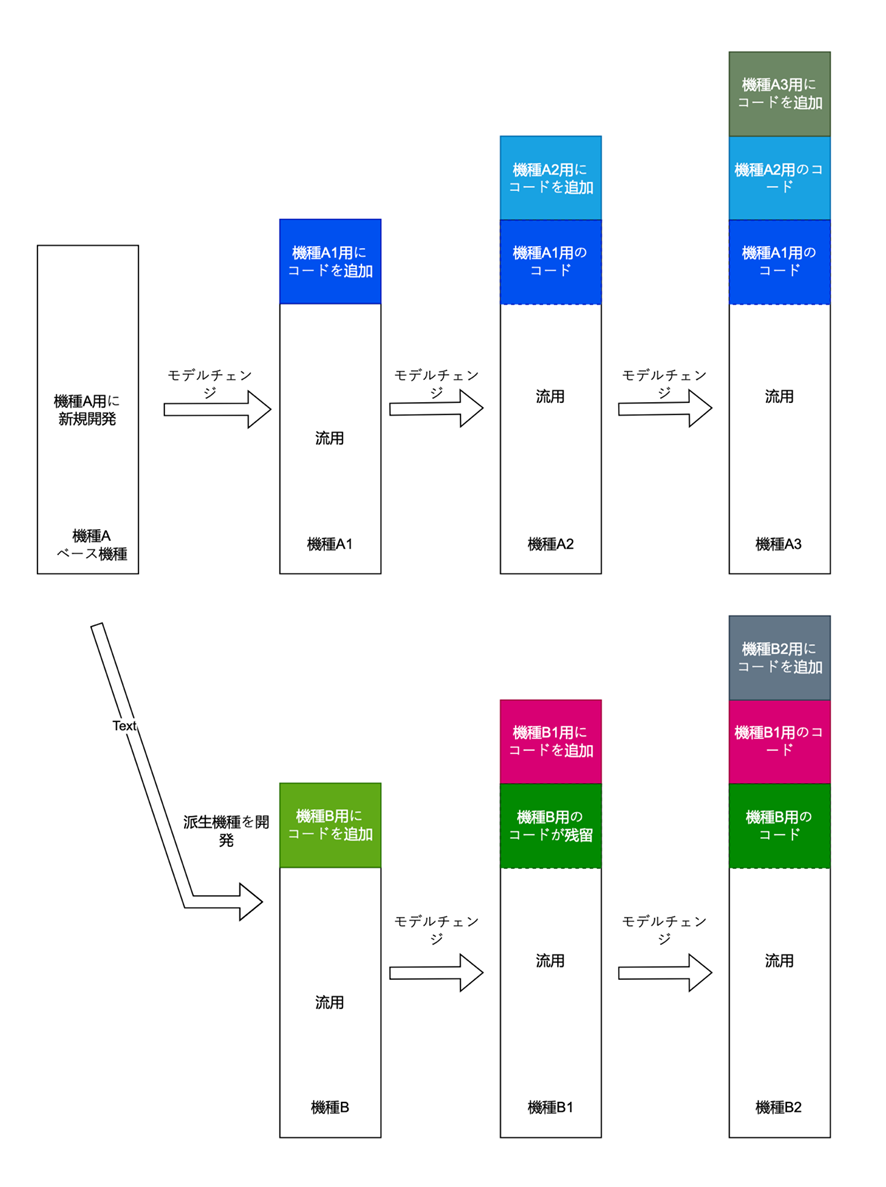

多くの組込み開発では、既存機種のソフトウェアを土台として、使えるところは流用したうえで、部分変更や新規開発部を加える方式が採られます(図2)。この方式では、世代を重ねたりバリエーションが増えたりするごとにソフトウェアは分岐、複雑化し、また旧機種向けのソフトウェアの一部が残るなどしてサイズが肥大化していきます。

「以前はMESWでも既存機種のソフトウェアを流用する形で開発していました。しかしメモリの容量に限りがある組込み開発において、この手法を維持し続けるのは不可能だと判断し、新しい開発手法の導入に踏み切りました」(木戸氏)

部品化のため「フィーチャー分析」によって

製品の特徴・特性を見つめ直す

ソフトウェアの部品化を行ううえでは、どのような分類、構成で部品を用意するかがポイントになります。そこで、製品の機能や特性を表す要素「フィーチャー」の洗い出し作業(フィーチャー分析)が行われました。製品をフィーチャーの集まりとして表現できるようにし、各フィーチャーに対応するソフトウェア部品を揃えることで設計とソフトウェア部品が繋がります。

フィーチャーは大きく「製品群全体で共通する部分」「製品ごとに選択する部分」「現地での微調整などで変化する部分」に分かれます。具体的なフィーチャーの例としては、「国内向け・海外向け」「寒冷地向け」といった対象市場、圧縮機の種類やユニットの大きさのようなハードウェアの違い、制御の方法、オプション機能など多岐にわたります。

新機種の設計者はフィーチャーの組み合わせで製品仕様を作成します。フィーチャーに対応した部品が用意されているので、フィーチャーが決まれば使用するソフトウェア部品が決まり、新規開発が必要な部分も明確になります。新規開発された部品はフィーチャーと対応させて管理され、後の開発で再利用されます。

「フィーチャー分析と部品化は2010年から2013年にかけて行いました。仕様書の書き方を変更する必要がありましたので、三菱電機とも協力して進めていきました。現在でもフィーチャーと部品の最適化は続けています」(木戸氏)

部品化の導入により制御ソフトウェアの

開発期間を1機能当たり約30%短縮

ソフトウェアの部品化は、制御ソフトウェアの開発効率を向上させたほか、様々なメリットをもたらしています。

「仕様書の内容が以前よりも整理されたことで、分析に要する時間が削減され、ソフトウェアの開発工数が削減できました。結果として開発期間が1機能当たり約30%短縮されました。すでに実績のある部品を再利用していくことで品質面での信頼性も向上しています。また、複数の機種を並行して開発する際には、共通する要素については一つのプロジェクトで開発した部品を共有することで、重複開発を防止できるようになりました」(木戸氏)

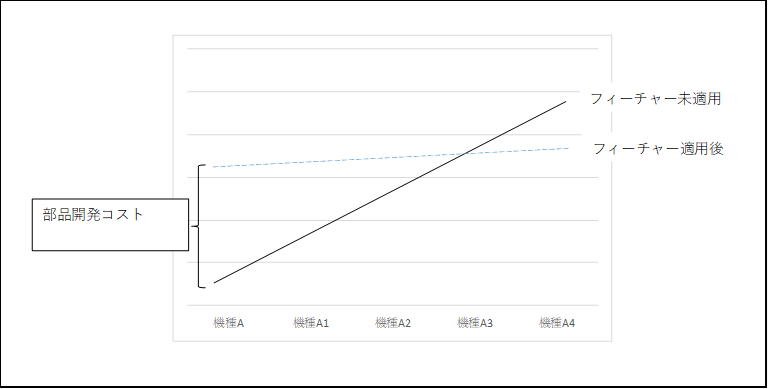

開発期間が約30%短縮されたことから、フィーチャー対応にかかったコストは3機種目の開発で回収でき、4機種目以降は利益を生み出すことに繋がります。(図3)

「製品をフィーチャーの集まりとして定義することで、私たちが仕様書を見たときに設計者が何を求めているのかが、とても分かりやすくなりました。部品化によって開発環境も洗練されてソフトウェアが作りやすくなりました」(谷野氏)

MESWは、こうしたソフトウェアの部品化をはじめとする開発の効率化に、長い時間をかけて取り組んできました。こうした開発プロセス改善のための継続的な取り組みが同社の特徴の一つとなっています。

実際にモノを動かせるのが

組込み開発の面白さ

組込み開発で大切なことは、物理的にモノを動かすというところにあります。

「組込みソフトウェアはハードウェアが連動して動く部分が多いので、モノが動いているところを想像しながら作ることが重要です。将来的にはシミュレーションなどビジュアル化されていくことになると思います」(谷野氏)

「マイコンに近い部分のプログラミングでは、マイコンの特性を考えながら工夫することが必要になってきます」(木戸氏)

モノを動かすことは技術者としてのやりがいにも繋がっています。

「学生時代からプログラミングが好きでこの仕事に就きましたが、自分が書いたプログラムの通りに機械が動くのは、やはり楽しいと感じます」(谷野氏)

「エアコンなどは、自分たちが開発に関わったものを街中で目にする機会が多いので、自分が開発したものが街の中にあることがやりがいに繋がっています」(木戸氏)

AIが導入されても

人間による最適化が不可欠

最後に空調冷熱機器市場や組込み開発の今後について伺いました。

「空調冷熱機器の市場が成長していくなかで、競争もますます激しくなっていくと思います。市場からの要求の変化が速くなっていくので、私たちもお客様の新しい要望にすぐ応えられるような効率化の仕組みを引き続き考えていく必要があると思います」(谷野氏)

「今後はAIやモデルベースといった技術の導入で、エンジニアがコードを書くことが減ってくると予想しています。しかし、マイコンやハードウェアの制約がある組込み開発の世界では、やはり人間がソフトウェアの最適化を行う部分がこれからも残っていくはずです。むしろ自動化、効率化することで、要求仕様の構築、上流の分析、設計など、しっかりと考えるべきところにより時間をかけられるようになると思います」(木戸氏)