2022年度 三菱電機ソフトウエア技術レポート

大規模システムにModel-Based Systems Engineering(MBSE)を適用する際の考え方と設計支援ツールの紹介

1. まえがき

第4次産業革命とも言われているICT(Information and Communication Technology、情報通信技術)の発達により、IoT(Internet of Things、モノのインターネット化)が進展した。その結果、複数のシステムが相互に連携し、これまでにないサービスを提供するSoS(System of Systems)が多く生まれている。一方で、システムに対する要求の多様化・高度化・複雑化に対応できる開発手法の現場浸透は鈍く、開発現場は深刻なリソース不足に陥ってきている。自動車業界において、システム開発への対応として、2020年頃からModel-Based Development(MBD)が試行されてきているが、中流工程以降への適用や、簡単な(複雑でない)設計の見える化に留まっており、複雑化するシステム開発への対応は不十分と言わざるを得ない。

我々は、複雑化するシステムへの設計対応として、設計論に関する理論的背景を持つMBSEに着目するに至った。MBSEは複雑な設計内容の見える化に留まることなく、創発的設計解を生み出しやすくするプロセス能力を持っている。創発的設計プロセスの実現は、望む設計目標の設定と、それを実現する機能分析及び、機能の背景にある主要設計パラメータ間の関係性の見える化が重要であると考えており、SysML及び、推奨設計プロセスであるOOSEM(the Object-Oriented Systems Engineering Method)に関して、効果実証のある実践的ノウハウの蓄積を行ってきた。

2. V2 Professorによる開発プロセスへの対応

SysMLはモデリング言語であり、システムのモデリング方法は利用者に委ねられている。これに対して、MBSEは、宇宙・航空分野を中心に発展してきた、“システムズエンジニアリング”の考え方をベースにプロセスの標準化やモデリング手法の標準化が行われている。システムズエンジニアリングの特徴は、①目的指向と全体俯瞰、②多様な専門分野を統合、③抽象化・モデル化、④反復による発見と進化、のような点にあり、ライフサイクルプロセスモデルはISO/IEC/IEEE 15288:2015(Systems and software engineering — System life cycle processes)で定義されている。そこで定義されている設計プロセスを実現する手法の1つとしてINCOSE(The International Council on Systems Engineering)が提唱するオブジェクト指向概念を背景としたOOSEMがある。我々は、メカ・エレキ・ソフト複合システム開発からソフトウェア開発まで、モデルを使ったシステムズエンジニアリングが実践できるように、設計フレーム“V2 Professor”を構築し、MBSE/MBDを実践している。“V2 Professor”は、運用設計段階では、DoDAF(The Department of Defense Architecture Framework)を採用し、システム構想設計段階では、ISO/IEC/IEEE 15288:2015、IEEE Std 1220-2005(IEEE Standard for Application and Management of the Systems Engineering Process)をライフサイクルモデルとして採用し、設計方法論(Methodology)は、OOSEM、RFLPアプローチ、技術ばらし、QFD(Quality Function Deployment:品質機能展開)、STAMP/STPA(System Theoretic Accident Model and Processes / System Theoretic Process Analysis)、等を採用している。

3. 設計DX(デジタル技術とデータを用いた設計への変革)

開発現場では、常に、市場の多様化対応や開発期間の短縮、手戻りの未然防止が求められ、設計・部品の流用率向上、試作回数削減による設計・開発の効率化は必然となっており、プロセスの標準化や部品の共通化、作業の自動化改善を継続している。また、熟練者が個人で保有している属人的なノウハウを若手に伝授していく仕組みの構築も、システムエンジニア不足の解消として喫緊の課題である。このような中で発生した概念“設計DX”は、デジタル化による設計効率化であると勘違いされることが多いが、本来は、今までにない製品の創出や複雑な設計を、ロバスト性を担保しつつ効率的に行うことが目的である。したがって、設計DXの考え方、目的は、MBSEと同じであることから、MBSEの開発支援環境づくりは、設計DXの考え方に基づけば良いことが分かる。

- (1)設計書をデジタル化するだけでは現状は変わらない

ドキュメントベースの設計書作成では、書き方や読み方が人によって異なる。このような設計書を電子化、ペーパーレス化すること、すなわち、デジタル化は実現できている。さらに、設計繋がりが希薄なままの内容を、モデルという形に押し込めば、エディタを使ってモデル間が繋がっているように見える。これでは、却って設計誤りを増やしてしまう事になりかねない。- (a)繋がっているように見えてしまうので、レビューが希薄になる可能性がある。

- (b)後からまとめてトレーサビリティを取ろうとするが労力がかかるため、適当に関係付けて終わる。

- (c)設計時にトレーサビリティを考えないため、設計内容が局所最適になっている可能性がある。

- (2)新機能実現の仕組みを創発するプロセス

システム設計解を決定する前に行う、複数の設計解候補によるトレードオフ解析は、運用時の想定外を極力減らす目的として非常に重要な設計タスクである。トレードオフ用の設計解候補は、一般に、SysMLではない表現方法を使用していることが多いと思われるが、SysMLのパラメトリック図を中心としたモデルにより、その骨格を表現することが可能である。創発そのものはいまだに人にしかできないタスクであるが、パラメトリック図を中心に、その設計根拠を十分に説明する資料を紐付けることができれば、有識者のレビューにより、更に新しい発想が生まれる可能性がある。

本論文では後章にて、以下のような課題を解決支援する設計フレーム“V2 Professor”関連ツールを紹介する。- (a)創発を生みやすい設計プロセス、すなわち、“分析(要求機能の分析)と統合(物理原理に基づく複数の設計解候補案のトレードオフとインテグラル)”を実践しやすくする

⇒ 6章モデリングプロセスからの逸脱をチェックする設計支援ツール - (b)機能のモジュール化により、適切な機能的インタフェースの見える化を実現する

⇒ 7章モジュラー設計の効率化支援ツール

- (a)創発を生みやすい設計プロセス、すなわち、“分析(要求機能の分析)と統合(物理原理に基づく複数の設計解候補案のトレードオフとインテグラル)”を実践しやすくする

次章では、システムズエンジニアリングのツールチェーンの実現に必要な設計プロセスの理解の程度を、もう少し詳しく説明する。

4. MBSEプロセスと適切な開発チームアサイン

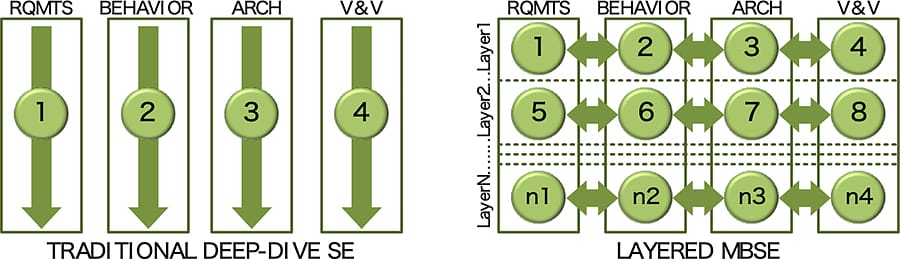

David Long、Zane Scott(MBSEソリューションの一つGENESYSを作成しているVitech社)は、図1に示すように、古典的SE(システムズエンジニアリング)と階層的MBSEを比較し、階層的に問題を解くアプローチこそがMBSEの核心である(階層的MBSE)と説明している。

図 1. 古典的SEと階層的MBSE(1)

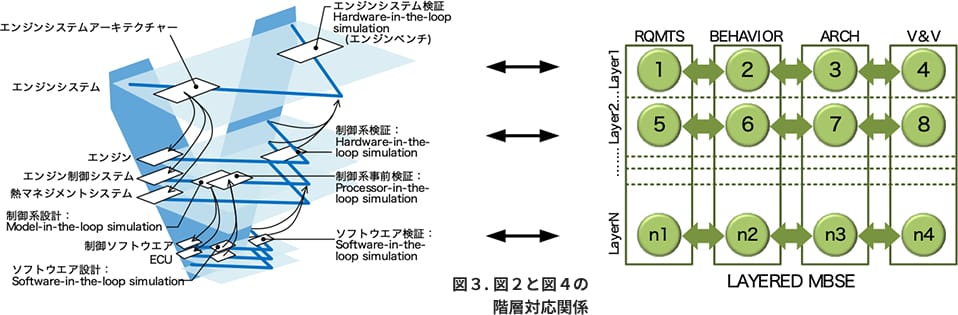

左:図2 2元Vee(2) 右:図4 階層的MBSE(図1右半分)

階層的MBSEは、SEBoK(The Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge)で定義されている2元Veeとみなすことができるので、2元Vee(2元V字)の具体的なプロセス実現の一つがMBSEであるとも言える。2元Veeでは、レイヤの横方向の要求(RQMTS=Requirements)/機能的振る舞い(BEHAVIOR=Behavior)/アーキテクチャ(ARCH=Architecture)のみならず、縦方向にも同様のプロセスが想定されている。

横方向(Entity Vee)は、そのレベルの成果物を作成するプロセスを意味する。縦方向(Architecture Vee)は、システムレベルの要求、アーキテクチャ設計、コンポーネント設計である。図2の縦方向の階層と図4(図1の右半分)のLayerは、図3のとおり同等の関係にある。従って、図2の縦方向の階層ごとにアサインされたエンジニアチームに求められるスキルの違いが、図4のLayerごとにアサインされるエンジニアチームにも現れてくる。一般的に、設計初期に考えるステークホルダ要求に対応するシステム要件は、ステークホルダ要求からシステムの設計解を求めるための仮説である。図4のLayer1(要求)には、開発対象システム全体に関する幅広い知識を持ち、初期の仮説的なシステム要件と最終の設計解を整合させることのできるエンジニアで構成するチームをアサインすることが求められる。Layer2(機能的振る舞い)には、システムアーキテクチャ設計に長けたチーム(アーキテクト)、LayerN(最下層レイヤ)には、メカ/エレキ/ソフト/制御の開発専門チームをアサインすることで、製品の特質に合わせて組織能力を活かせるプロセスを実現することができる。これは、ソフトウェア開発分野では、ドメイン駆動と言われてきた開発の考え方であり、ここでもソフトウェア開発のベストプラクティスの考え方が活かせる。

5. システムズエンジニアリングのためのツールチェーン

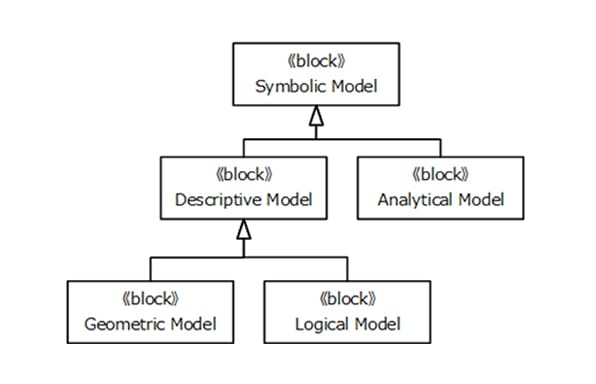

図 5. Taxonomy of Models(モデル分類)

システム設計で用いるモデルは、SysMLで表現されるシステムモデルだけではなく、以下のとおり、幾つかのモデルを定義する必要がある。

| モデル分類 | 説明 |

|---|---|

| Descriptive Model (記述モデル) |

非実行型モデルとも呼ばれ、システムとそれを取り巻く環境との関係を記述する。記述モデルを作ることで、システムが何であるか、何をするのか、どのように行うのかを定義し、理解するのに役立つ。 |

| Geometric Model (幾何モデル、 空間モデル) |

幾何及び空間の関係を表す記述モデルである。機械的な3次元CAD(Computer-Aided Design)モデルは、寸法、公差、及び材料特性等の他の記述データといった詳細情報を含む幾何モデルである。 |

| Logical Model (論理モデル、 システムモデル) |

機能、接続、トレーサビリティ等、システム構成要素の論理的な関係と依存関係を主に表現するモデルである。SysMLが表現するモデル。 |

| Analytical Model (分析モデル) |

実行形式モデルとも呼ばれ、時間、空間、及び他のシステムパラメータの関数としてパラメータの関係及び関連するパラメータ値を規定する一連の数学方程式の観点からシステムを表現する。 |

表1 モデル分類

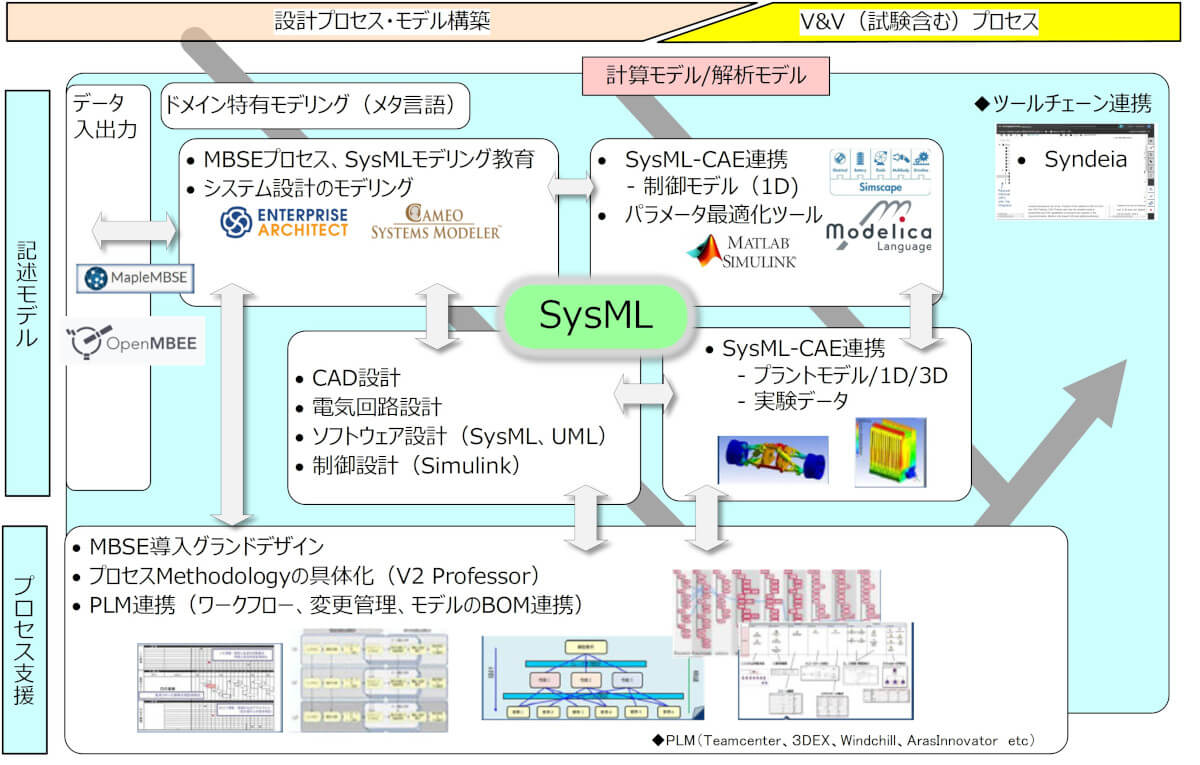

設計を効率的に進めるためには、システムズエンジニアリングツールチェーンは上記のモデル全てを表現し、それらを相互に連携できる必要がある。以下は当社にて連携を考えつつ、試行しているツール群の一部である。

図6 ツールチェーンの概要

| ツール種別 | 利用実績(検討中含む)ツール |

|---|---|

| モデリングツール | Enterprise Architect、Cameo Systems Modeler |

| 要件管理ツール | SysMLの要求図を利用、IBM DOORS、MapleMBSE(Excelによる要件管理の入出力補助) |

| 機能ばらし | SysMLのブロック図を利用 |

| システムモデルのWeb参照可視化 | Tom Sawyer Perspectives、OpenMBEE(Open Model Based Engineering Environment) |

| 数値計算プラットフォーム | MATLAB |

| プラント(物理)モデリング | OpenModelica、Simscape、MapleSim |

| 制御設計(他ドメイン設計) | Simulink、MATLAB Image Processing Toolbox、Signal Processing Toolbox |

| モデル構成管理ツール | Teamwork Cloud、Subversion |

| 最適化問題の求解 | MATLAB Optimization Toolbox |

| 設計プロセスワークフロー | Redmine(+モデル構成管理ツール) |

| ツールチェーン連携 | Cameo DataHub、Syndeia |

| PLM (Product Lifecycle Management、 製品ライフサイクル管理) |

Windchill、Teamcenter ただし、MBSEの上流工程段階では、SysMLを利用するため、PLMはCADのバージョン管理の利用に留まる。 |

表2 利用実績(検討中含む)ツール一覧

既製ツールをツールチェーンとして活用するためには、各ツールが扱うモデルのデータ構造の違いを吸収すること、つまり、ツール間で連携するデータが項目単位で正確に対応づくまで、データ合成や分解を繰り返すデータマッピングの考え方が必要となる。現在は、異なるメーカーのツール間をつなぐデータマッピングは部分的にしか実現できておらず、今後の課題である。

例えば、図4の、階層化MBSEのLayer1で使うツールを考えてみる。開発対象システムの要求(RQMTS)と機能的振る舞い(BEHAVIOR)を、1DモデルとしてSysMLにてシステムモデルを作成し、そのモデルに基づいて、3Dモデルとしてアーキテクチャ(ARCH):システムのLayer1における設計解を求めたとする。このとき、1Dモデルや3Dモデルの設計妥当性確認は、1D-CAE(Computer-Aided Engineering)、3D-CAEと呼ばれるシミュレーションツールを活用する。ここで重要なのは、その階層の抽象度にあったプラントモデリングを行うことである。シミュレーションモデル作成には、プラントモデリングツールを利用するが、設計検証用としてシミュレーションを利用するので、設計モデルの抽象度レベルに応じたシミュレーションモデルを利用することになる。例えば、Layer1のシミュレーションモデルを、それ以下の階層のシミュレーションモデルの抽象度(詳しさ)と同じにしてはならないのである。各階層の検証用シミュレーションモデルは、それぞれ別ものとして管理することも必要である。

新製品・新機能を開発する際、抽象度の高い1Dモデルから3Dモデルに具体化・具現化していく場合と、現物的な3Dモデルから抽象的な1Dモデルを作成する場合がある。後者は、多くの設計変数を持つ3Dモデルから目的変数に相当する変数のみを残し1Dモデルとするので、モデル縮退(MOR:Model Order Reduction)と呼ばれる。現物を完全にシミュレーションすることは現実的(時間的、技術的)に不可能な状態において、次元を落として解析時間とデータの容量を大幅に削減して主たる機能を表現する。1Dモデルを使う機能設計においては、システムの要求を満たす目標値を決定し、構造設計へ続ける。さらに、3Dモデルを適用した構造設計では、目標値となるように構造を探索、その結果を1Dモデルへフィードバックして、機能設計を修正する。1Dモデルから3Dモデルへの一方通行ではなく、機能設計と構造設計をサイクルで回すというのがポイントである。このサイクルを円滑に回すためにも、モデリングツールとシミュレーションツールや他計算ソフトウェア等との連携及び、抽象度を合わせた開発プロセスが不可欠になる。つまり、SysMLモデル(1Dモデル)と3Dモデル間のパラメータ(設計変数)連携を構築することで、設計効率化を図ることができる。

さらに、既製ツールでは開発プロセスを埋められない部分に関して、自製ツールを開発して埋めようとしている。次章以降、その例を示す。

6. モデリングプロセスからの逸脱をチェックする設計支援ツール

SysMLは統一されたモデル作成方法を提供してくれるが、モデリングプロセスルールには自由度があり、利用者自身が定めた設計プロセスに沿って、その内容を定める必要がある。特に、大規模システムに適用する際には、設計プロセスと利用モデルの関係性を、利用者自身がモデル利用ガイドとしてまとめて、モデリングプロセスルールを明文化することがある。その例としては、要求図と要件記述している平文との関係性、要求図とユースケースの使い分け、作成図間のトレーサビリティの取り方等である。それらのモデリングプロセスルールを逸脱していないかチェックして、モデル設計作業が円滑に進むように支援するツールが、本章で紹介するV2 Professor Model Design Partnerである。

6.1 モデル設計のルール化の難しさ

各企業、各プロジェクトでは、自己のおかれた組織能力に合わせて標準となるモデリングプロセスを作りたいと考えている。一方で、MBSEプロセスの一つであるOOSEMは、全てのモデルを作成するとかなりの工数を要すること、部分適用したいが、どのように強弱をつければ良いか分からないことなど、様々な理由から、一つに絞ったモデル設計ルールを定めることが難しい。そこで、モデリングプロセスルール内容や設定項目数は、開発状況をよく知る、個人/組織リーダ等に高い自由度で任せるようにした。

ここでは、ある現場でルール化したモデル設計の流れを示す。

6.1.1 モデル設計の流れ

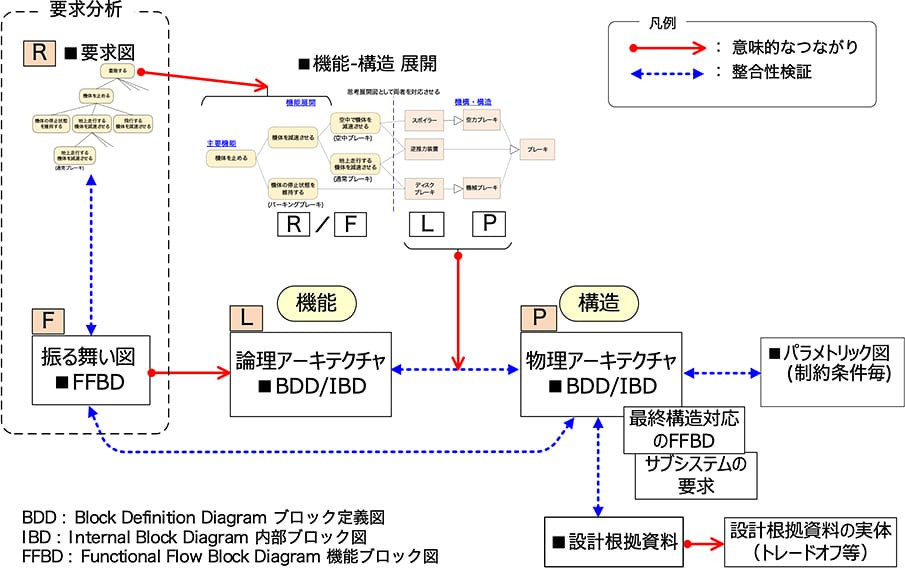

システム構想設計プロセスにおけるモデル設計の最小作業単位は“1つのサブシステムの設計タスク”である。モデル間の関係として、“1つのサブシステムの設計タスク”内の設計トレーサビリティの様子の例(主要なモデルのみ)を図7に示す。設計トレーサビリティで示すモデル間の繋がりのうち、モデル設計として本当に必要な箇所のみをモデリングツール上で繋げるようにルール化する。モデル間の繋がりごとに、モデリングプロセスルールの内容も異なる。

図7 システム構想設計プロセスで使用されるモデル間の関係

6.2 モデル設計支援ツールの紹介

モデル設計により作成したSysMLモデルが、前節で説明したようなモデリングプロセスルールを逸脱していないかをチェックするのが、モデル設計支援ツールV2 Professor Model Design Partner(以下、MDPとする)である。設計プロセス(OOSEM、ISO15288等を想定)に沿ったモデル設計をルール化しておいて、正しくモデル作成できていることをチェックする。

6.2.1 モデリングプロセスルールのチェック方法見出し

MDPを用いて、以下に説明するような方法でモデリングプロセスルールをチェックする。

- (1)ルール個別に詳細条件の編集

MDPは、任意のモデリングプロセスルールをチェックできるように、ルールごとの個別モジュール(アドオン)として、モデリングツールに組み込んでおく。モデリングプロセスルールごとに個別に適用可否を決めて、適用する場合にはその詳細条件をツール上で設定する。組織やプロジェクト、又は進捗に応じて、使用するルールモジュールの組み合わせや適用可否の設定を変更していくとよい。 - (2)ルールチェック結果の出力

MDPは、設定したルール適用内容に基づいて、作成したモデルがモデリングプロセスルールを逸脱しているかどうかを、モデル要素ごとに判定する。チェック結果には、どのモデルのどの箇所が、どのような理由で問題となっているのかを表す情報を表示する。設計担当者は、その内容を見てモデルを修正すればよい。

6.2.2 ツールの特長

MDPには、以下に説明するような特長がある。

- (1)モデルの問題箇所の特定が簡単

モデル内の誤った箇所を素早く特定できるとともに、モデルの問題点と修正内容を具体的に把握できる。 - (2)組織やプロジェクト、設計フェーズに応じてルールカスタマイズ可能

組織やプロジェクトごと、又は設計フェーズによって、設計プロセスのルールをカスタマイズする。その内容に応じて、モデルを作ったり作らなかったりするため、適用するモデリングプロセスルールの内容を調整できる。また、組織やプロジェクトに特有の設計プロセスに合わせたモデリングプロセスルールを新たに定義して、ツールに追加で組み込みできる。 - (3)ステークホルダに応じて、ルールの適用条件をカスタマイズ可能

プロジェクトを進めていく過程で、設計者目線では、設計プロセスごとに必要なタイミングと、設計作業にフィードバック可能な内容でモデルをチェックする。一方で、管理者目線では、モデル作成の進捗と設計内容の妥当性を、広い範囲で毎日チェックする。そのように、ステークホルダに応じて、モデリングプロセスルールの適用条件が異なるように調整できる。 - (4)設計トレーサビリティの意味的な網羅を実現

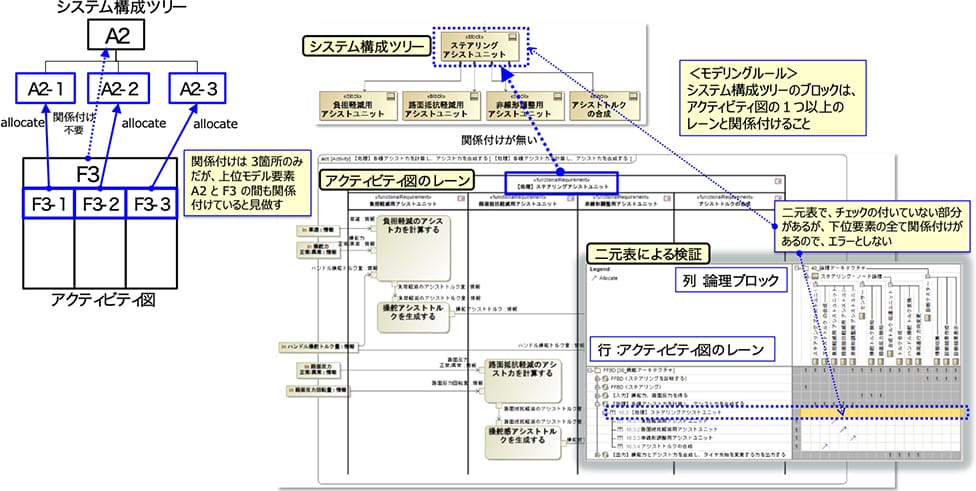

MDPにより、設計階層の上位下位間の対応関係の意味を考えたチェックができる。例えば、全てのモデル要素間の関係を対応付けていなくても、モデル要素の上位下位の繋がりを見て有意に繋がっていれば、トレースが取れているとみなすことが必要である。それは、二元表を用いて確認したとしても、人手により繋がりの意味を考えながらチェックするのは神経を非常に使う作業となるため、ツールでの自動的なチェックに置き換えることにより、作業負担を軽減できる。

一例を図8に示す。図8は、下位のアクティビティ図のレーンを論理アーキテクチャのシステム構成ツリーのブロックとトレース(allocate)を取っているので、その上位のレーンはトレースを取っていない例である。

図8 設計トレーサビリティの意味的な網羅の例

6.3 ツールを用いたモデルチェックの効用

MDPは、それを利用する人の意思によって、モデル間の繋がりの確認度合いに、自由に強弱をつけられるツールであり、このことにより、自己や組織能力に合わせて効率的にモデリングが行える。

- (a)個人は、頻繁にチェックして整合性を保った状態で設計内容を確認し、設計誤りがあれば早めに修正できる。モデリングプロセスの自己学習としての効果もある。

- (b)設計担当者の自律的チェックにより、機械的チェックをレビューの際にあぶり出すような無駄が減る(レビュー時間の効率的な削減)。

- (c)組織的ルールとして定めたモデリングプロセスルールが、プロジェクトのモデリング状態(エラー数)を計測してくれるので、モデリングの進捗状況や品質状況を把握することができる。

- (d)例えば二元表を作成する他のツールを組み合わせることで、複数の観点でのチェックを同時に実施できる(設計品質向上)。

- (e)ツールチェーン(モデル粒度が異なる等、同じ意味だが表現が異なるモデル間連携)の確認まで拡大が可能。特に、創発的アイデアパターンを参照させたい場合には有効である。

7. モジュラー設計の効率化支援ツール

7.1 モジュラー設計の考え方

現実の製品開発では、必ずしも、ゼロからの新規開発ではなく、流用開発/派生開発であることが多い。“ゼロからの新規開発である”とされるものでも、設計プロセスにおいては類似システムや類似機構をベースにするはずである。この作業は、一般に機能分析と言われるものであり、固定的に設計を進められる部分と、創発を意識して進めなければならない部分との境界を明確にしながら進めることになる。しかし、その境界は厳密に決められるものではなく、変更点の影響度の及ぶ/及ばない境界といった曖昧性を含んだものである。このような機能分析において、インタフェースを軸に境界を見える化する手段としてモジュラー設計の考え方がある。

モジュラー設計とは、機能でまとめたモジュールを組み合わせて論理的なアーキテクチャを見える化する設計方法である。モジュラー設計を導入すると、どのような分野の製品開発でも、“機能”という軸でアーキテクチャを決めることができ、設計軸を一旦減らすことで、次の物理アーキテクチャに求められるメカニズムを考える範囲の絞り込みが可能となる。機能でグルーピングした境界は、システムとしての物理アーキテクチャに最終統合する際に行うインタフェースの整合性確認の境界でもある。

モジュラー設計では、機能単位でパーツをまとめ、モジュール化する必要がある。モジュール化は以下の手順で行う。

- (a)シーンごとにアクティビティ図を作成する。

- (b)作成した全てのアクティビティ図を串刺しにし、レーンを最小単位にしてグルーピングする。

- (c)グループ間をまたぐものがインタフェース(以下、IFとする)として定義できる。

一般的に、高機能な製品ほどIFが複雑であり、モジュール化の難易度が上がる。手順⒝の一つの手法として、設計構造マトリックス(Design Structure Matrix、以下DSMとする)がある。DSMは、複雑な要素間相互作用を視覚的に表現することができ、システムを構成する要素間の依存関係を簡潔に示すマトリックスである。DSMを用いると、要素間のIFを直接分析の対象とすることで、複雑なモジュール化問題を効率的に分析できる。

7.2 システムズエンジニアリングにおけるモジュラー設計の課題

ソフトウェア開発のモジュール化で対象となるIFは情報(データ)だけであるのに対して、ハードウェア(メカ・エレキを含む)のシステム開発では、エネルギー、情報、物質、空間といったものもIFとして考慮するため複雑である。この複雑性の問題を解決するために、要素間IFの関係を明瞭にする必要がある。DSMでは、要素間の依存関係をエネルギー、情報、物質、空間に区別し可視化することができる。これにより、要素間IFの類似性を視覚的に確認でき、グループのかたまり具合を可視化することができる。

このように、モジュール化の工程を効率的に行うために、DSMは強力な設計手法となる。本章では、モジュラー設計の効率化のため開発した、モデリングツールのアドオンとして使用する設計支援ツール(以下、DSMツールとする)について紹介する。

7.3 DSMツールの紹介

7.3.1 DSMツールの表示例

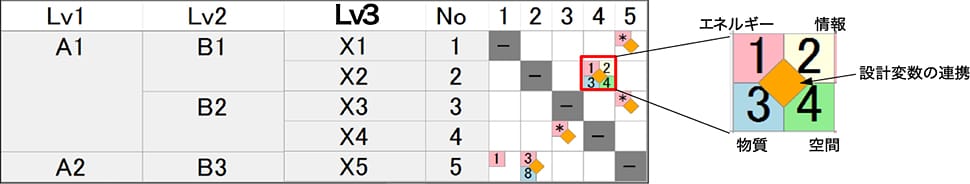

DSMツールのサンプル動作画面を図9に示す。一つのセルには4種類の数字とセルの中央にひし形図形を表示する。表示する数字は、左上から時計回りに、エネルギー、情報、空間、物質である。また、中央のひし形部分は、設計変数との連携がある場合に表示する。

セル内の数字は、[要素間IFの本数]×[重み]の計算結果を表示する。図9の右側にセルの一部を拡大した図を示す。このセルは、要素X2とX4の間にエネルギーの関係線が1本、情報の関係線が2本、物質の関係線が3本、空間の関係線が4本あることを意味する。ここでは、全ての重みを1とした。セル内の値が0の場合、数字は表示させず、数値が二桁以上になる場合、“*”を表示する。

本ツールを使用することにより、試行錯誤的に実施するモジュール化作業を、エネルギー、情報、物質、空間といった側面で視覚化し、様々な視点でグルーピングを行えるようになる。

図9 DSMツールのサンプル動作画面

7.3.2 DSMツールの特長

DSMツールには、以下に説明するような特長がある。

- (1)全ての要素間IFを1画面に表示

エネルギー、情報、物質、空間、設計変数の連携の5種類の要素間IFを一つの画面に可視化する。 - (2)可視化したい要素間IFの種類の選択、表示

例えば、エネルギーに関する要素間IFのみを表示させたり、情報のみを表示させたり、必要に応じて切り替えられる。 - (3)IFの種類ごとの重み付け

エネルギー、情報、物質、空間のそれぞれに重みを付けることで、より重要と考えているIFを強調できる。 - (4)モジュール化の階層表現

階層的なモジュール化を行うために、階層を増やしたり減らしたりできる。 - (5)モデリングツールとモデルデータの連携

モデリングツールのアドオンであり、モデリングツールで作成したモデルデータと繋がり、連携して動作する。

7.4 ツールを用いた設計における効用

開発システムを“機能のかたまり”で見える化することの効能は、“モジュラー設計”で言われてきたことの全てである。派生開発が続くと、部品開発(改修)単位が開発組織の単位となり、ますます硬直化した組織構成となり、新規開発を行おうとしても、創発的な設計をしなければならない範囲を明確にすることができなくなる。また、組織間の境界が適切な設計境界とはならないため、機能のかたまりを無理矢理に複数の組織で設計することになり、技術的課題ではなく、組織的課題により、インテグラル設計をせざるを得なくなる。機能分析を十分行った上で、組織(チーム)アサインを柔軟に行えれば、無用な複雑性を減らすことができるのである。

8. むすび

「MBSEを実践したら、誰でも効率的な設計ができるようになりますか」という質問を受けることがある。MBSEは、大規模・複雑なシステムを実現する「体系的な考え方」であり、開発現場がMBSEを実践しようとすると、考え方を具体的な手法・手順にする必要がある。従って、質問に対する答えは、「MBSEを正しく理解して、正しく実践できるような環境を整えれば、今よりは開発効率が良くなる」である。これは、「考え方は分かったが具体的にどうすれば良いかを教えて欲しい」という質問の答えでもある。

本稿は我々なりに理解した「MBSEを実践していく方法」の一部である。我々は“V2 Professor”として設計プロセスのノウハウを見える化することを目的とし、モデル間のトレーサビリティが確保できる標準設計ガイドラインを整備するところから始めた。10年以上に渡って現場での実践とフィードバックを繰り返してきた結果、MBSEによるパラダイム変換をより一層実感している。これまで、V2 Professorを実践する中で、貴重な改善情報をフィードバックしていただいたお客様、当社での実践者の皆様に感謝申し上げるとともに、さらに、MBSEの効果を出せる具体的手法を届けられるよう継続努力していく所存である。

| 【商標】 |

SysML、UMLは、the Object Management Group、Inc. の登録商標である。 |

|---|---|

| 【参考文献】 |

|